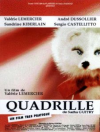

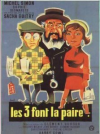

Sacha Guitry, un "Maître de l'Ironie"… <u>Jusqu'au théâtre…</u> Sacha Guitry, né Alexandre – Pierre-Georges Guitry, à Saint-Pétersbourg, Russie, le 21 février 1885, est le fils du célèbre comédien Lucien Guitry et de Renée de Pont Jest. En 1889, ses parents divorcent. La mère rentre en France et les enfants (Sacha avait un frère) lui sont confiés. Un dimanche, profitant de son droit de visite, son père l'enlève. En 1891, Lucien Guitry s'installe à Paris, où Sacha poursuit des études "perturbées". En 1899, Sacha fait ses débuts de comédien professionnels dans "Hernani", sous le pseudonyme de Lorcey. Dès 1902, il écrit une pièce en un acte, "le Page". Mais sa première œuvre représentée sera "Nono" (1905), qu'il interprète aux côtés de son père, entamant ainsi une longue carrière théâtrale. En 1920, il a la douleur de perdre son frère Jean (dont on dit qu'il avait autant d'esprit que lui), victime d'un stupide accident de voiture: il conduisait en portant un monocle; son véhicule, passant sur un nid de poule, fit sursauter la tête de son conducteur; un morceau du verre brisé lui entra dans le crâne… Maître du langage, Guitry n'est pas intéressé par le cinéma muet. Saisissant toutefois l'intérêt historique de la bande filmée, il réalise le documentaire Ceux de Chez Nous avec l'idée d'impressionner pour la postérité les grands noms du moment: le sculpteur Auguste Rodin, les écrivains Anatole France et Octave Mirbeau, les peintres Auguste Renoir, Claude Monet, Edgar Degas, l'actrice Sarah Bernhardt, etc. Deux ans plus tard, il écrit le scénario d'un film de et [artiste id=23419]Louis Mercanton, Un roman d'amour et d'aventure, oeuvrette dans laquelle il fait une apparition avec son épouse du moment, la comédienne Yvonne Printemps. Et c'est à peu près tout jusqu'à 1935… <u>Jusqu'au cinéma…</u> Cette année-là, reprenant à peu près plan par plan sa pièce biographique , il réalise enfin son premier long métrage, Pasteur, sous le contrôle technique de Fernand Rivers. Au même programme, l'auteur présente une véritable œuvre de fiction, Bonne Chance, prouvant ainsi qu'il reconnaît au septième art sa véritable place. On divise généralement les œuvres cinématographiques de Guitry en deux catégories: celles issues de ses pièces de théâtre (17, dont Pasteur, Désiré, Faisons un Rêve, Quadrille, Le Diable Boiteux, etc) et ses scénario originaux (19, dont Le Roman d'un Tricheur, Ils étaient Neuf célibataires, Le Destin Fabuleux de Désiré Clary, etc.). De la première, on parlera longtemps, d'une manière péjorative comme on l'avait fait pour Pagnol, de théâtre filmé. La seconde sera mieux appréciée par la critique. Pour ma part, je reste distant envers ses grandes sagas historiques (Si Versailles m' était Conté, Si Paris Nous était Conté, Napoléon) dans lesquelles l'auteur raconte une Histoire de France à la mode d'Epinal. Les films de Guitry ont toujours quelque chose de particulier: générique avec défilé des acteurs, narration "off" peu répandue à l'époque (le Roman d'un tricheur), abondance et primauté des dialogues. Sans doute le résultat de la haute opinion que le dramaturge se faisait de lui-même. Ses activités durant la Seconde Guerre Mondiale, il les décrira plus tard comme très intenses, n'hésitant pas à les narrer dans un livre ironiquement intitulé "Quatre ans d'Occupation"! Bien que n'ayant pas, contrairement à beaucoup de ses contemporains, travaillé pour les compagnies cinématographiques allemandes, Guitry connut par la suite beaucoup de problèmes. A la Libération, on lui reprocha d'avoir trop fréquenté le régime de Vichy, ce qui lui vaudra deux mois de détention (du 23 août au 24 octobre 1945) à la prison de Fresnes, ainsi que la calomnie de ses contemporains. Certes, le 8 août 1947, le Commissaire du Gouvernement décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, mais la réputation et, surtout, l'orgueil du dramaturge en prennent un coup définitif. <u>Jusqu'au bout…</u> C'est avec beaucoup de difficultés qu'il peut enfin reprendre son travail de réalisateur. En 1947, dans Le Comédien, il rend hommage au grand homme de sa vie, son père. En 1951, malade, le maître confie à Fernandel la réalisation du film Adhémar ou le jouet de la Fatalité. Déçu par le résultat, il en tiendra définitivement rigueur au comique marseillais. La fin de sa carrière fut fréquemment perturbée par la maladie. Ainsi, son dernier film, Les Trois Font la Paire, fut co-réalisé par Clément Duhour. Lequel mettra en scène, en 1958, un dernier scénario de Guitry, La Vie à Deux. L'œuvre de Sacha Guitry fut réhabilitée par les critiques de la future Nouvelle Vague. Dès 1954, dans un article célèbre, puis dans la préface d'un ouvrage du maître, "Le Cinéma et Moi", François Truffaut signalera, avec beaucoup de lucidité, son originalité. Dans les années 90, plusieurs de ses films sont l'objet de nouvelles versions, produites notamment par Daniel Toscan du Plantier. Si Guitry a beaucoup "jasé" sur les femmes, on a tout autant écrit sur ses relations avec ses épouses. Car cet homme, souvent misogyne dans ses mots d'esprits, partagea officiellement la vie de cinq femmes (en fait, ce fut plus vraisemblablement le contraire!).

On peut en citer une sixième: Pauline Carton, l'amie de toujours et de (presque) tous les films Avant tout homme de théâtre, Sacha Guitry a produit 134 pièces. Il est le réalisateur de 30 films (31 si on compte Adhémar), et de 3 documentaires, ainsi que l'auteur d'un nombre impressionnant de textes sous toutes les formes. Victime d'une première hémorragie le 12 juillet 1957, Sacha Guitry décède le 24 du même mois. François Truffaut écrira: "Il n'a plus d'ennemis, puisqu'on lui reprochait avant tout d'être vivant". Texte de Christian Grenier de <a href="http://www.encinematheque.net"><img src="http://encinematheque.net/img/logom.gif" style="vertical-align:-20px"/></a>. |

Page générée en 0.056 s. - 19 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter