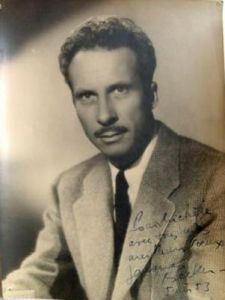

Le film n'est pas un chef d'oeuvre, mais rien que pour Jouvet, il vaut le coup d'oeil. Après toutes ces années, c'est finalement lui (comparé à Harry Baur,

il vaut le coup d'oeil. Après toutes ces années, c'est finalement lui (comparé à Harry Baur, Raimu,

Raimu, Fernandel,

Fernandel, etc.) dont le jeu tient le mieux la distance.

etc.) dont le jeu tient le mieux la distance.

C'est un très beau film, qui vaut la peine d'être vu, même s'il n'est pas sans défauts – notamment la thétralité de certains passages.

Pour ceux qui seraient sceptiques quant à la peinture d'un contexte et de personnages russes dans ce film français, notons que l'adaptation de la pièce de Gorki est signée notamment par le grand écrivain et ingénieur naval Eugène Zamiatine, réfugié à Paris depuis 1927 (auteur de Nous autres, fameux roman de science-fiction dystopique, il avait pu s'exiler plutôt que de prendre le chemin des camps à la suite du forcing que mena Gorki auprès de Staline). Zamiatine est mort d'une crise d'angoisse l'année suivante, en 1937, alors que s'ouvraient les grands procès de Moscou, qui achevaient de donner corps à son anticipation.

Arca1943

On est légitimement un peu surpris de cette juxtaposition de personnages et de situations russes dans une réalité française ; mais une fois passée cette surprise, on se prend au jeu de cette improbable amitié entre un aristocrate décavé et philosophe et un voleur très à l'aise, et nullement culpabilisé, mais au coeur pur !

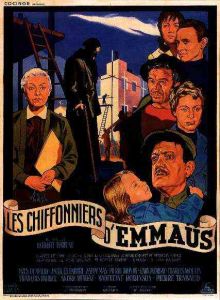

Peut-on encore parler "d'adaptation" à ce stade ? Ou alors, libre. Très, très libre. Un peu plus et Eugène Zamiatine nous gratifiait des Chiffonniers d'Emmaüs, pas plus. Parce que si il est indéniable que Renoir

pas plus. Parce que si il est indéniable que Renoir a réalisé là un film magnifique, quelle surprise (je ne parle pas de déception) pour ceux qui ont lu le bouquin et surtout on vu (j'en suis) la pièce de théâtre, fidèle à la ligne, aux écrits de Gorki. Peut-on dire que Renoir

a réalisé là un film magnifique, quelle surprise (je ne parle pas de déception) pour ceux qui ont lu le bouquin et surtout on vu (j'en suis) la pièce de théâtre, fidèle à la ligne, aux écrits de Gorki. Peut-on dire que Renoir a conservé l'esprit crasse, désespéré, mais surtout politique de l'œuvre ? Il ne fait que le survoler. Grâce à cela, les acteurs admirables tirent facilement leur épingle du jeu. Ils se promènent dans la misère avec talent. Et c'est plutôt sympa de voir la bourgeoisie s'encanailler, par force, avec la vermine. Mais si l'œuvre avait été respectée au plus près, ce n'est pas un Gabin,

a conservé l'esprit crasse, désespéré, mais surtout politique de l'œuvre ? Il ne fait que le survoler. Grâce à cela, les acteurs admirables tirent facilement leur épingle du jeu. Ils se promènent dans la misère avec talent. Et c'est plutôt sympa de voir la bourgeoisie s'encanailler, par force, avec la vermine. Mais si l'œuvre avait été respectée au plus près, ce n'est pas un Gabin, ni même un Jouvet,

ni même un Jouvet, pourtant grandioses, qui auraient pu porter le film sur leurs épaules. Parce que Gorki, c'est tout, sauf sympa. Quant' à Lukas, sûrement le principal personnage de la pièce, René Genin

pourtant grandioses, qui auraient pu porter le film sur leurs épaules. Parce que Gorki, c'est tout, sauf sympa. Quant' à Lukas, sûrement le principal personnage de la pièce, René Genin en fait juste un brave type, bien loin de la magnifique raison torturée de l'original. Parce que pour la quintessence de l'œuvre, on repassera. C'est la virtuosité des acteurs qui remplace le sujet concerné. La vision que Gorki a des pauvres de sa Russie est empreinte d'espoir. Et c'est ce qui la rend… désespérante. Celle de Renoir

en fait juste un brave type, bien loin de la magnifique raison torturée de l'original. Parce que pour la quintessence de l'œuvre, on repassera. C'est la virtuosité des acteurs qui remplace le sujet concerné. La vision que Gorki a des pauvres de sa Russie est empreinte d'espoir. Et c'est ce qui la rend… désespérante. Celle de Renoir est une impasse définitive. Toute la différence est là.

est une impasse définitive. Toute la différence est là.

Bien sûr que Renoir ne nous raconte pas les sous-doués,

ne nous raconte pas les sous-doués, mais survoler Gorki demande quand même un minimum de sévérité, d'intransigeance. Renoir ne fait que nous montrer du doigt, nous dépeindre la déchéance. Gorki la soulevait pour la rendre plus digne ! Les pauvres de Renoir

mais survoler Gorki demande quand même un minimum de sévérité, d'intransigeance. Renoir ne fait que nous montrer du doigt, nous dépeindre la déchéance. Gorki la soulevait pour la rendre plus digne ! Les pauvres de Renoir sont des personnages à part. Ceux de Gorki, des révolutionnaires qui grondent. Ce n'est certes pas un mauvais film, loin de là. On peut même dire qu'il est excellent. Tous les personnages les plus divers, des plus sales aux plus feignants, des faux philosophes aux vraies racailles, tous répondent présents. Et avec quel talent ! Même si Le Vigan

sont des personnages à part. Ceux de Gorki, des révolutionnaires qui grondent. Ce n'est certes pas un mauvais film, loin de là. On peut même dire qu'il est excellent. Tous les personnages les plus divers, des plus sales aux plus feignants, des faux philosophes aux vraies racailles, tous répondent présents. Et avec quel talent ! Même si Le Vigan tombe un peu dans la parodie. Mais ils sont tous si loin des révolutionnaires anarchistes que Gorki dépeint dans leur sordide quotidien. Et que penser de cette fin à la Chaplin

tombe un peu dans la parodie. Mais ils sont tous si loin des révolutionnaires anarchistes que Gorki dépeint dans leur sordide quotidien. Et que penser de cette fin à la Chaplin ? On prétend, mais je ne l'ai pas vu, que Akira Kurosawa

? On prétend, mais je ne l'ai pas vu, que Akira Kurosawa a su, lui, garder pratiquement intacte l' atmosphère de la pièce.

a su, lui, garder pratiquement intacte l' atmosphère de la pièce.

Une chose est sûre : Gorki, c'est comme le lait. Il se boit entier ou pas du tout.

Je connais bien le film de Jean Renoir, mais pas du tout la pièce de Maxime Gorki (je ne crois bien n'avoir jamais lu une ligne de cet auteur-là, il est vrai).

mais pas du tout la pièce de Maxime Gorki (je ne crois bien n'avoir jamais lu une ligne de cet auteur-là, il est vrai).

Merci en tout cas, Tamatoa de dresser un parallèle fort intéressant entre les deux œuvres, qui me donne (presque) envie de lire Gorki et sûrement de revoir Renoir ; il y a longtemps que je méditais d'écrire quelque chose sur le jeu complice de Jouvet

; il y a longtemps que je méditais d'écrire quelque chose sur le jeu complice de Jouvet et de Gabin

et de Gabin : après votre message, il me sera difficile de m'en sortir !

: après votre message, il me sera difficile de m'en sortir !

Et merci encore !

5,4/6. Le jeu de Gabin est de grande qualité, et très moderne. Un visage très expressif, mais naturellement expressif. Gabin joue aussi de la modulation de sa voix, assez douce. Ce film de Renoir montre l'étendue de son talent. La séquence de sa rencontre avec le baron (Jouvet), entre deux personnalités très différentes, est un beau moment de cinéma.

Les thèmes chers à Renoir -tel celui du dépassement des clivages sociaux- sont très bien développés (malgré par moments quelques exagérations un peu théâtrales) et sa mise en scène de grande qualité également (variété et pertinence des plans employés).

davantage faits pour présenter à l'écran deux monstres sacrés que pour tenir un discours de révolte. Et il y a un côté parfaitement artificiel dans le confinement des personnages dans la pension minable où la caméra paraît emprisonnée ; ce à quoi on pourra tout à fait me dire que c’est exactement l’effet recherché par le réalisateur.

davantage faits pour présenter à l'écran deux monstres sacrés que pour tenir un discours de révolte. Et il y a un côté parfaitement artificiel dans le confinement des personnages dans la pension minable où la caméra paraît emprisonnée ; ce à quoi on pourra tout à fait me dire que c’est exactement l’effet recherché par le réalisateur.

Si Jean Renoir a été un moment très sympathisant du Parti communiste (sous l'influence majuscule de sa compagne d'alors, Marguerite Houllé, d'ailleurs monteuse sur ce film), il n'était pas un militant bien discipliné. Il avait, sans doute, une sensibilité de gauche, dont l'exemple le plus éclatant est Le crime de Monsieur Lange

a été un moment très sympathisant du Parti communiste (sous l'influence majuscule de sa compagne d'alors, Marguerite Houllé, d'ailleurs monteuse sur ce film), il n'était pas un militant bien discipliné. Il avait, sans doute, une sensibilité de gauche, dont l'exemple le plus éclatant est Le crime de Monsieur Lange ; en 36 aussi, il a tourné pour le Parti La vie est à nous,

; en 36 aussi, il a tourné pour le Parti La vie est à nous, délicieux de manichéisme et ces Bas fonds,

délicieux de manichéisme et ces Bas fonds, où il me semble qu'il prend déjà de la distance avec la doxa marxiste. En 37, La grande illusion,

où il me semble qu'il prend déjà de la distance avec la doxa marxiste. En 37, La grande illusion, sous un apparat pacifiste offrira un discours à mon sens bien plus complexe et, en 38, La Marseillaise

sous un apparat pacifiste offrira un discours à mon sens bien plus complexe et, en 38, La Marseillaise sera encore davantage ambigu. Et il ne sera pas étonnant qu'après l'échec de La règle du jeu,

sera encore davantage ambigu. Et il ne sera pas étonnant qu'après l'échec de La règle du jeu, il quitte la France en 40 en admirant la vigueur des soldats allemands puis obtienne la citoyenneté des États-Unis.

il quitte la France en 40 en admirant la vigueur des soldats allemands puis obtienne la citoyenneté des États-Unis.

étaient-ils tournés avec de nombreux autres habituels compagnons de route du PC (Jean Wiener, Roger Désormière à la musique, Jacques Companéez, Jacques Becker,

étaient-ils tournés avec de nombreux autres habituels compagnons de route du PC (Jean Wiener, Roger Désormière à la musique, Jacques Companéez, Jacques Becker, Maurice Baquet)

Maurice Baquet) , mais ce n'était évidemment pas dans une ligne politique que Jean Renoir

, mais ce n'était évidemment pas dans une ligne politique que Jean Renoir l'a tourné.

l'a tourné.

Le film – j'y reviens – ne tient que par la confrontation de Jean Gabin et de Louis Jouvet

et de Louis Jouvet ; c'est un véritable délice au début, lors de la présentation des deux protagonistes et ça baisse considérablement de ton et d'intérêt lorsque la caméra, au demeurant trop théâtrale, vient s'encalminer dans l'asile de nuit de Kostillef (Vladimir Sokoloff)

; c'est un véritable délice au début, lors de la présentation des deux protagonistes et ça baisse considérablement de ton et d'intérêt lorsque la caméra, au demeurant trop théâtrale, vient s'encalminer dans l'asile de nuit de Kostillef (Vladimir Sokoloff) où tous les acteurs sont les caricatures d'eux-mêmes !

où tous les acteurs sont les caricatures d'eux-mêmes !

pour dire que je le trouve ici grotesque et pitoyable, son jeu halluciné passant les bornes du ridicule (alors que son personnage de Tonkin, autre fou alcoolique, dans Goupi mains rouges

pour dire que je le trouve ici grotesque et pitoyable, son jeu halluciné passant les bornes du ridicule (alors que son personnage de Tonkin, autre fou alcoolique, dans Goupi mains rouges tenait remarquablement le choc). Le brave René Genin

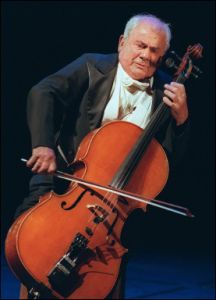

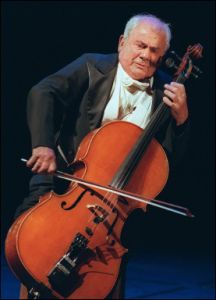

tenait remarquablement le choc). Le brave René Genin n'avait sûrement pas les épaules assez larges pour donner un peu d'humanité à la géhenne de l'asile. Maurice Baquet

n'avait sûrement pas les épaules assez larges pour donner un peu d'humanité à la géhenne de l'asile. Maurice Baquet était, je l'espère pour les mélomanes, bien meilleur violoncelliste qu'acteur ; il est, dans Les bas fonds,

était, je l'espère pour les mélomanes, bien meilleur violoncelliste qu'acteur ; il est, dans Les bas fonds, au dessous de la ligne de flottaison mais demeure moins insupportable que l'immonde Gabriello

au dessous de la ligne de flottaison mais demeure moins insupportable que l'immonde Gabriello dont la présence suffit généralement à couler tout film qui l'emploie.

Les vedettes féminines, Suzy Prim,

dont la présence suffit généralement à couler tout film qui l'emploie.

Les vedettes féminines, Suzy Prim, Jany Holt,

Jany Holt, Junie Astor

Junie Astor sont d'une parfaite insignifiance, cantonnées dans des rôles sans nuance, de mégère avide pour l'une, de prostituée lassée de la vie pour l'autre, de gourde ingénue pour la troisième.

sont d'une parfaite insignifiance, cantonnées dans des rôles sans nuance, de mégère avide pour l'une, de prostituée lassée de la vie pour l'autre, de gourde ingénue pour la troisième.

Le dialogue de Charles Spaak est étincelant lorsqu’il présente le baron décavé (les scènes avec son déférent valet de chambre Félix (Léon Larive)

est étincelant lorsqu’il présente le baron décavé (les scènes avec son déférent valet de chambre Félix (Léon Larive) sont irrésistibles) mais s’englue ensuite dans le pathos humanitaire (Comment pourrions-nous avoir pitié des morts, nous n’avons même pas pitié des vivants, pitié de nous-mêmes ?).

sont irrésistibles) mais s’englue ensuite dans le pathos humanitaire (Comment pourrions-nous avoir pitié des morts, nous n’avons même pas pitié des vivants, pitié de nous-mêmes ?).

Un film vraiment de deuxième rideau dans la carrière de Jean Renoir.

«il n'était pas un militant bien discipliné (…) et ces Bas fonds, où il me semble qu'il prend déjà de la distance avec la doxa marxiste.»

Le simple fait que Renoir ait engagé l'exilé Zamiatine dans son pool de scénaristes en est une indication forte: du point de vue des communistes, un personnage sulfureux ! Je souhaite vraiment qu'avant sa mort – survenue en 1937, alors que les "procès" qui s'ouvraient à Moscou confirmaient les pires intuitions de son cauchemar futuriste Nous autres (1920) – Zamiatine a eu la chance de croiser à Paris cet autre exilé politique, l'historien Gaetano Salvemini, figure de proue de la gauche anticommuniste, et se sera du coup senti un peu moins seul…

ait engagé l'exilé Zamiatine dans son pool de scénaristes en est une indication forte: du point de vue des communistes, un personnage sulfureux ! Je souhaite vraiment qu'avant sa mort – survenue en 1937, alors que les "procès" qui s'ouvraient à Moscou confirmaient les pires intuitions de son cauchemar futuriste Nous autres (1920) – Zamiatine a eu la chance de croiser à Paris cet autre exilé politique, l'historien Gaetano Salvemini, figure de proue de la gauche anticommuniste, et se sera du coup senti un peu moins seul…

Page générée en 0.0070 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter