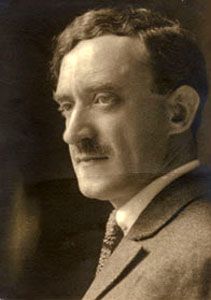

Jacques de Baroncelli (1881-1951) a comme particularité d'avoir inauguré, en 1915, une double carrière de « critique » et de producteur-réalisateur de films. Homme lettré, descendant d'une famille aristocratique d'origine florentine établie en Avignon (Vaucluse) au XVe siècle et anoblie par le pape Léon X, Jacques de Baroncelli aurait sans doute préféré s'illustrer dans les sphères littéraires. Quelques nouvelles, poèmes et une pièce, publiés au seuil de l'âge adulte, témoignent de cette inclination. Le destin en décida autrement. Et si la ruine de sa famille l'obligea à « monter à Paris » dès 1908 pour y gagner sa vie comme journaliste (notamment à L'Éclair d'Ernest Judet), puis comme cinéaste (1915-1947), il ne se départira jamais de son amour des Belles Lettres. Lamartine, Sainte-Beuve et Chateaubriand, entre autres, l'accompagneront tout au long d'une vie riche en heures de lecture et en amitiés littéraires, notamment avec Jean Giraudoux. De 1915 à 1917, Jacques de Baroncelli fait ses gammes derrière la caméra, enchaînant à un rythme soutenu drames de guerre peuplés d'espions (la Maison de l'espion) et drames moraux (la Faute de Pierre Vaisy), produits au sein de sa propre société, les Films Lumina. La Nouvelle Antigone (1916) suscite déjà la curiosité de Louis Delluc, tandis que le Roi de la mer (1917) attire l'attention de Colette. Tenté un instant par l'Avant-Garde (il signe le scénario de la Cigarette de Germaine Dulac) et la défense d'un « cinéma pur », il opte finalement pour un cinéma populaire, d'inspiration naturaliste (le Retour aux champs, 1918), plus proche de sa sensibilité. « Il faut rester simple et vrai, et penser davantage à émouvoir qu'à émerveiller », sera sa profession de foi en la matière. Entré au Film d'Art comme simple réalisateur en 1918, Baroncelli devient directeur artistique de la société en 1920, sous le règne de Louis Nalpas, et ceci à la suite d'un voyage d'études dans les studios américains au printemps 1919. Il ramène dans ses bagages les fameux sunlights qui vont désormais remplacer les lampes à arc et, surtout, la comédienne Fanny Ward (Forfaiture), qu'il dirige dans deux longs métrages, la Rafale (1920), d'après Henry Bernstein, et le Secret du Lone Star (1920). Le nom de son interprète n'ayant pas suffi à pénétrer le marché américain – comme Baroncelli l'avait d'abord imaginé – le réalisateur revient à des ambitions franco-françaises. En 1921, sa grande année au Film d'Art, il adapte avec succès le Rêve de Zola (dont il fera un remake parlant en 1930) et le Père Goriot de Balzac. Début 1922, Baroncelli quitte le Film d'Art et part en Belgique honorer un contrat avec la Belga-Film. Accompagné des frères Chomette comme assistants (Henri et René, le futur René Clair), il tourne le court métrage la Femme inconnue, mais surtout le Carillon de Minuit (1922), une histoire passionnelle tirant tout son parti des décors (canaux, beffrois) et des pratiques culturelles locales (colombophilie). L'aventure de la Belga-Films ayant été peu concluante, Jacques de Baroncelli rentre à Paris fin 1922 avec le ferme désir de reconquérir son indépendance. Sa tentative de trouver des capitaux français s'étant soldée par un échec, il crée la Société belge Les Films Jacques de Baroncelli (souvent abrégée en Films Baroncelli), à Bruxelles, le 16 décembre. Société anonyme au capital de 250 000 francs Belges, elle est constituée grâce à un apport du fondateur et des cessions d'action, notamment à la Banque Union Crédit de Liège, qui manifeste ainsi son désir d'encourager la création d'une industrie cinématographique belge. Entre 1923 et 1930, Jacques de Baroncelli va ainsi signer douze films au sein de cette société, gérée par un conseil d'administration. Douze films réalisés avec une régularité de métronome, au rythme immuable de deux longs métrages annuels, produits de façon autonome pour les six premiers (de la Légende de Sœur Béatrix au Réveil), puis en association avec les Cinéromans- Films de France de Jean Sapène pour les six suivants (de Nitchevo à la Femme et le Pantin). Grâce à cette alliance, Baroncelli apporte à sa société l'oxygène qui lui manquait, bénéficie des modernes studios de Joinville-le-Pont, d'une bonne distribution assurée par Pathé-Consortium et du circuit Lutetia qui regroupe les plus belles salles de Paris. Des douze films réalisés au sein de cette société, la grande majorité sont des adaptations littéraires. De ce fait, Baroncelli est souvent amené à défendre dans la presse son droit à « transcrire » (il préfère ce terme à « adapter ») des œuvres déjà existantes, à faire office d'illustrateur ou d'« imagier ». Il invoque notamment l'absence d'auteurs susceptibles d'écrire directement pour l'écran et la pression d'une industrie cinématographique toujours impatiente de tirer profit du succès d'un roman ou d'une pièce. Baroncelli prétend toujours faire œuvre d'auteur par le biais de ses choix d'adaptations et de leur organisation thématique. « La presse a loué Nitchevo, constate-t-il dans une lettre de 1925, mais personne ne s'est avisé que le film était le troisième volet d'un triptyque : Pêcheur d'Islande – Veille d'armes – Nitchevo …. Pêcheur, c'était la mer "sentimentale". Nitchevo, c'est la mer "cérébrale". » Ailleurs, il élargit cette même idée à une dimension cosmique : « La terre dans Nêne, l'eau dans mes quatre derniers films, l'air, il ne me restera plus qu'à traiter le feu, pour avoir épuisé les quatre éléments, qui sont aussi ceux de la photogénie. » Adaptations ou scénarios originaux (Baroncelli en écrit cinq sur les douze films de cette période), ce début des années vingt marque le sommet de son œuvre avec deux titres : Nêne et, plus encore, Pêcheur d'Islande. Tirés de deux romans célèbres – le premier d'Ernest Pérochon, le second de Pierre Loti – les deux films ont en commun d'inscrire une histoire dramatique dans un environnement (la campagne pour le premier, la mer pour le second) qui est plus qu'un simple décor. Pour ces deux films, Baroncelli tirera le meilleur parti de ses atouts : des sujets naturalistes avec lesquels il a de réelles affinités, la complicité de Louis Chaix, son fidèle chef opérateur (il signera 18 films pour Baroncelli, entre 1920 et 1933), et des interprètes expérimentés qui connaissent toutes les subtilités de ce mode d'expression : Sandra Milovanoff pour les deux films, Charles Vanel pour le second. La décennie années vingt va se conclure par deux expériences malheureuses qui vont hypothéquer l'avenir du cinéaste. En 1928, Baroncelli tourne la Femme du voisin et la Femme et le pantin, d'après Pierre Louÿs, avec le nouveau procédé Keller-Dorian de film en couleurs, utilisé en 1947 par Jacques Tati pour Jour de fête. Mais, devant l'impossibilité technique de tirer la moindre copie en couleurs, les deux films seront exploités en noir et blanc. Les années trente seront plus incertaines et moins créatives (remakes, divertissement, naturalisme et exotisme camarguais) et les années quarante qui restent prolifiques sont souvent mal inspirées hormis une Duchesse de Langeais adaptée par Giraudoux. Après quelques années d'inactivité forcée, Jacques de Baroncelli meurt à son domicile parisien d'un arrêt cardiaque, le 12 janvier 1951, à l'âge de soixante-neuf ans.« B », 1895, n°33, Dictionnaire du cinéma français des années vingt, 2001, En ligne, mis en ligne le 26 juin 2006. URL : http://1895.revues.org/document89.html. Consulté le 23 septembre 2008. La filmographie suivante est normalement complète. |

Page générée en 0.096 s. - 18 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter