Revu en blu-ray (la HD n'apporte rien de plus). La ruée vers l'or est le film parfait par excellence, extrêmement bien construit, de seulement 70 minutes, optimisées. De l'humour, de l'émotion (un mélange subtil d'éléments mélodramatiques et de choses drôles) et des prouesses d'interprétation (la danse avec les fourchettes !). Chaplin

est le film parfait par excellence, extrêmement bien construit, de seulement 70 minutes, optimisées. De l'humour, de l'émotion (un mélange subtil d'éléments mélodramatiques et de choses drôles) et des prouesses d'interprétation (la danse avec les fourchettes !). Chaplin se moque constamment de ses personnages (les chercheurs d'or) tout en brossant le portrait de la société humaine, délivrant un message humaniste, détaché des contingences matérielles, qui n'a en rien perdu de sa modernité.

se moque constamment de ses personnages (les chercheurs d'or) tout en brossant le portrait de la société humaine, délivrant un message humaniste, détaché des contingences matérielles, qui n'a en rien perdu de sa modernité.

plus connu sous le nom de Charlot. Ses mimiques, ses coups de pied au cul en traître, ses clins d'œil complaisants, roublards au spectateur, son insupportable dégaine à chapeau melon, redingote crasseuse et badine cinglante sont pour beaucoup le summum du cinéma comique muet, alors que ses films répétitifs et pesants, consacrant la victoire des filouteries diverses sont cent coudées au dessous de L'étroit mousquetaire

plus connu sous le nom de Charlot. Ses mimiques, ses coups de pied au cul en traître, ses clins d'œil complaisants, roublards au spectateur, son insupportable dégaine à chapeau melon, redingote crasseuse et badine cinglante sont pour beaucoup le summum du cinéma comique muet, alors que ses films répétitifs et pesants, consacrant la victoire des filouteries diverses sont cent coudées au dessous de L'étroit mousquetaire de Max Linder,

de Max Linder, chef-d'œuvre de cocasserie qui date de 1922.

Alors même que dès la fin des années 20, le cinéma parlant s'imposait et que ses premières grandes réalisations émerveillaient les écrans (M le maudit

chef-d'œuvre de cocasserie qui date de 1922.

Alors même que dès la fin des années 20, le cinéma parlant s'imposait et que ses premières grandes réalisations émerveillaient les écrans (M le maudit de Fritz Lang

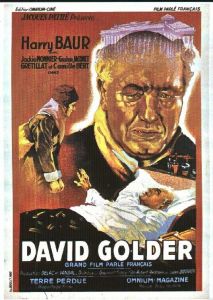

de Fritz Lang en 1930, tout comme David Golder

en 1930, tout comme David Golder de Julien Duvivier,

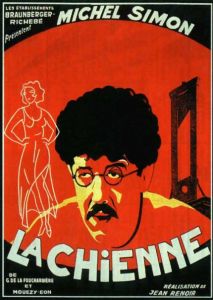

de Julien Duvivier, La chienne

La chienne de Jean Renoir

de Jean Renoir en 1931), Charlot a continué à sortir à la chaîne ses saynètes jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il était complétement ringard. Mais il y a un minimum minimorum de paroles dans Les temps modernes,

en 1931), Charlot a continué à sortir à la chaîne ses saynètes jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il était complétement ringard. Mais il y a un minimum minimorum de paroles dans Les temps modernes, qui date de 1936 et qui est une pâle resucée du bien plus séduisant À nous la liberté !

qui date de 1936 et qui est une pâle resucée du bien plus séduisant À nous la liberté ! de René Clair

de René Clair de 1931. Ça valait peut-être mieux, d'ailleurs tant je conserve du seul film parlant de Chaplin

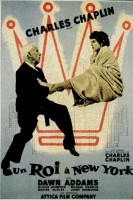

de 1931. Ça valait peut-être mieux, d'ailleurs tant je conserve du seul film parlant de Chaplin que j'ai vu, Un Roi à New-York

que j'ai vu, Un Roi à New-York (1957) une pénible impression de nullité et, d'ailleurs, de perversité politique. Car le bonhomme, qui était communisant (et amateur de nymphettes) a vécu la fin de son existence à Vevey, canton de Vaud, dans l'opulente Confédération helvétique.

Pourquoi avoir regardé La ruée vers l'or,

(1957) une pénible impression de nullité et, d'ailleurs, de perversité politique. Car le bonhomme, qui était communisant (et amateur de nymphettes) a vécu la fin de son existence à Vevey, canton de Vaud, dans l'opulente Confédération helvétique.

Pourquoi avoir regardé La ruée vers l'or, long métrage de 96 minutes, réduites à 72 dans la version sonorisée que j'ai vue ? Parce que j'avais envie de déverser ma bile noire sur Charlot (quel plaisir d'écrire sur quelqu'un tout le mal qu'on en pense !) mais aussi, un peu, qu'on m'avait dit grand bien de certaine danse des petits pains dont on m'avait chanté merveilles pour sa grâce (!!) et son inventivité. La chose – la performance, si l'on veut – est gentillette, mais enfin, on voit des numéros beaucoup plus surprenants et virtuoses quand on se laisse aller sans vergogne à dix minutes du Plus grand cabaret du monde que présente avec la finesse et la distinction qu'on lui connaît l'inénarrable Patrick Sébastien. Quant à la trop longue séquence où la cabane, entraînée par la bourrasque au bord d'un précipice manque de perdre l'équilibre au gré des déplacements frénétiques de ses occupants, elle est accablante de facilité.

Il y a d'ailleurs bon nombre de moments où on a un peu honte de regarder ça : par exemple celui où, les prospecteurs mourant de faim, Chaplin

long métrage de 96 minutes, réduites à 72 dans la version sonorisée que j'ai vue ? Parce que j'avais envie de déverser ma bile noire sur Charlot (quel plaisir d'écrire sur quelqu'un tout le mal qu'on en pense !) mais aussi, un peu, qu'on m'avait dit grand bien de certaine danse des petits pains dont on m'avait chanté merveilles pour sa grâce (!!) et son inventivité. La chose – la performance, si l'on veut – est gentillette, mais enfin, on voit des numéros beaucoup plus surprenants et virtuoses quand on se laisse aller sans vergogne à dix minutes du Plus grand cabaret du monde que présente avec la finesse et la distinction qu'on lui connaît l'inénarrable Patrick Sébastien. Quant à la trop longue séquence où la cabane, entraînée par la bourrasque au bord d'un précipice manque de perdre l'équilibre au gré des déplacements frénétiques de ses occupants, elle est accablante de facilité.

Il y a d'ailleurs bon nombre de moments où on a un peu honte de regarder ça : par exemple celui où, les prospecteurs mourant de faim, Chaplin apparaît comme un poulet dans les yeux de Big Jim (Mack Swain) ; c'est vraiment dégradant.

apparaît comme un poulet dans les yeux de Big Jim (Mack Swain) ; c'est vraiment dégradant.

Le seul côté un peu intéressant de cette nullité majuscule est la (relative) complexité de l'attitude des filles faciles du Klondike à la fois moqueuses et compatissantes à la pauvre existence du prospecteur. Mais naturellement, tout se termine bien : l'histrion fait fortune et retrouve à la dernière minute la fille Georgia (Georgia Hale) à qui il faisait les yeux doux et qui va pouvoir profiter de son portefeuille désormais bien garni.

à qui il faisait les yeux doux et qui va pouvoir profiter de son portefeuille désormais bien garni.

Page générée en 0.0071 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter