Pour faire une bonne version des Misérables, il faudrait un film d'au moins dix ou quinze heures. Xaintrailles a tout résumé.

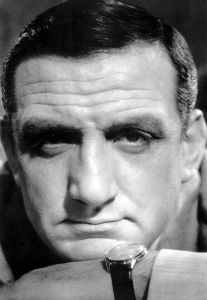

Loin d' être mauvaise, certes, cette version des Misérables ne vaut sûrement pas les éloges qui lui sont faites ! On a beau crier Harry Baur,

ne vaut sûrement pas les éloges qui lui sont faites ! On a beau crier Harry Baur, Harry Baur

Harry Baur ! Non, décidément non, au bout de la énième vision, je ne comprend toujours pas le pourquoi de cet engouement démesuré. Assurément, le beau noir et blanc accentue la misère, la souffrance des bagnards ou la répulsion que nous inspirent Les Thénardier. Mais cette façon de filmer en "oblique", comme aimait à le faire Duvivier,

! Non, décidément non, au bout de la énième vision, je ne comprend toujours pas le pourquoi de cet engouement démesuré. Assurément, le beau noir et blanc accentue la misère, la souffrance des bagnards ou la répulsion que nous inspirent Les Thénardier. Mais cette façon de filmer en "oblique", comme aimait à le faire Duvivier, est un peu pénible. Elle doit être justifiée et en la circonstance, elle ne l'est pas toujours.

est un peu pénible. Elle doit être justifiée et en la circonstance, elle ne l'est pas toujours.

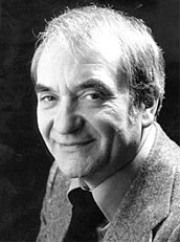

Les Thénardier, parlons en : Je suis au regret de vous dire que Madame Marguerite Moreno est largement en dessous de son talent habituel et légendaire. Quant' à Charles Dullin,

est largement en dessous de son talent habituel et légendaire. Quant' à Charles Dullin, il ressemble plus au vieux Kostileff des Bas-fonds

il ressemble plus au vieux Kostileff des Bas-fonds interprété par Vladimir Sokoloff

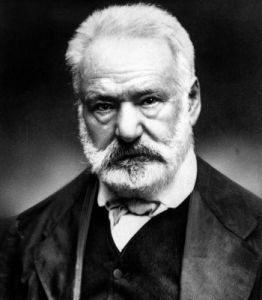

interprété par Vladimir Sokoloff qu'au Thénardier dépeint par Victor Hugo.

qu'au Thénardier dépeint par Victor Hugo. Il lui manque nettement la roublardise, la rouerie que Bourvil

Il lui manque nettement la roublardise, la rouerie que Bourvil a su si bien faire ressortir. Charles Vanel

a su si bien faire ressortir. Charles Vanel est loin d'être un Javert convaincant (c'est bien le moins qu'on puisse dire), absent, lointain., et Jean Servais

est loin d'être un Javert convaincant (c'est bien le moins qu'on puisse dire), absent, lointain., et Jean Servais nous joue un Marius complètement halluciné genre Jean-Louis Barrault.

nous joue un Marius complètement halluciné genre Jean-Louis Barrault. Max Dearly en fait des tonnes dans le rôle de Gillenormand. Il se croit clairement dans un vaudeville. Ça crache. Par contre, s'il n'est pas étonnant que Josseline Gaël

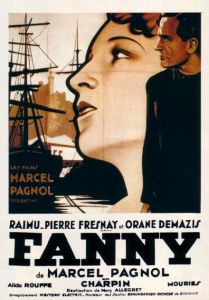

Max Dearly en fait des tonnes dans le rôle de Gillenormand. Il se croit clairement dans un vaudeville. Ça crache. Par contre, s'il n'est pas étonnant que Josseline Gaël incarne une Cosette toute en retenue et en tendresse, contre toute attente, Orane Demazis

incarne une Cosette toute en retenue et en tendresse, contre toute attente, Orane Demazis laisse tomber son côté Fanny

laisse tomber son côté Fanny fatiguante pour nous offrir une Eponine inattendue.

fatiguante pour nous offrir une Eponine inattendue.

… La puissance, oui. Il est là et bien là. Mollenard

… La puissance, oui. Il est là et bien là. Mollenard est sorti du bagne. Il en impose, le mec. On ne va pas remettre en cause son talent. Mais il n'empêche quand même que certaines scènes sont risibles. Oui, risibles ! Sa rencontre avec Monseigneur Myriel prête à rire. Comme sa colère, quand il hésite à aller se dénoncer pour sauver la tête de l'innocent Champmathieu. Comme son hésitation à sauver le père Fauchelevent, coincé sous sa charrette ! Il promet de l'argent à qui passera sous cette fichue charrette, pour la soulever. Il monte les enchères avant de se décider à le faire lui-même. Oui, c'est risible ! Et c'est à cause de toutes ces scènes bizarroïdes, que Les misérables

est sorti du bagne. Il en impose, le mec. On ne va pas remettre en cause son talent. Mais il n'empêche quand même que certaines scènes sont risibles. Oui, risibles ! Sa rencontre avec Monseigneur Myriel prête à rire. Comme sa colère, quand il hésite à aller se dénoncer pour sauver la tête de l'innocent Champmathieu. Comme son hésitation à sauver le père Fauchelevent, coincé sous sa charrette ! Il promet de l'argent à qui passera sous cette fichue charrette, pour la soulever. Il monte les enchères avant de se décider à le faire lui-même. Oui, c'est risible ! Et c'est à cause de toutes ces scènes bizarroïdes, que Les misérables de Raymond Bernard

de Raymond Bernard n'est pas le chef-d'œuvre tant loué. Et je n'évoque même pas les scènes d'action de la barricade de la rue Saint-Denis, quelques peu bâclées. La première partie du film est titrée Tempête sous un crâne. Je parlerai, moi, de verre d'eau..

n'est pas le chef-d'œuvre tant loué. Et je n'évoque même pas les scènes d'action de la barricade de la rue Saint-Denis, quelques peu bâclées. La première partie du film est titrée Tempête sous un crâne. Je parlerai, moi, de verre d'eau..

Pour autant, et je le redis, cette version est loin d'être détestable dans son grand ensemble. On peut même évoquer un certain esthétisme, absent des autres opus. Le sacrifice et la rédemption, les rêves brisés chers à Hugo sont dépeints avec force et conviction. Mais cette vision de Raymond Bernard n'a pas le "parfait" qu'on veut systématiquement lui attribuer. Force est de constater que la version de Jean-Paul Le Chanois

n'a pas le "parfait" qu'on veut systématiquement lui attribuer. Force est de constater que la version de Jean-Paul Le Chanois n'a pas à rougir devant elle.

n'a pas à rougir devant elle.

Certainement pas !

Pour un hugolâtre comme moi, qui plus est fanatique des Misérables (comme, parait-il la majorité des Français dont c'est le livre préféré, juste après la Bible), il n'y a pas de bonne adaptation ; il n'y en a que de très mauvaises. Mais je reconnais que celle de Raymond Bernard est, de très loin la MOINS détestable. Pour faire une bonne version des Misérables, il faudrait un film d'au moins dix ou quinze heures (comme le Guerre et Paix de Bondartchouk) avec des décors qui reconstituent le Paris à moitié imaginaire de Victor Hugo, des comédiens qui soient capables de se mettre dans la peau de personnages du XIX ème siècle (ce qui n'est plus très facile) et surtout un metteur en scène décidé à s'effacer complètement derrière l'auteur du livre au lieu de chercher à moderniser le sujet, et cela semble un rêve irréalisable, malheureusement !

Et voilà qu'à mon grand regret, je rejoins le point de vue de Tamatoa ! Mon regret n'est évidemment pas dû à l'estime que je porte à notre regretté camarade, mais bien parce que j'aurais aimé trouver dans cette version une qualité que je n'y ai pas rencontrée..;

On me disait depuis toujours tellement monts et merveilles de cette version du plus grand mélodrame populaire français, de ce roman que tout le monde croit connaître et aimer que je me faisais un bonheur de la découvrir enfin. On me la présentait dense, longue, fidèle autant qu'il est possible au riche terreau, trop riche terreau, hugolien, on me disait que les près de quatre heures et demie de spectacle, divisées souplement en trois films (Une tempête sous un crâne, Les Thénardier, Liberté, liberté chérie) permettaient de mettre en scène les ramifications et les évolutions d'une œuvre qui s'étend sur une large vingtaine d'années (et sur 1486 pages en Pléiade). On me disait aussi que la distribution du film était exceptionnelle et que le rassemblement de grands noms et de grand talent, Harry Baur en Valjean, Charles Vanel

en Valjean, Charles Vanel en Javert, Charles Dullin

en Javert, Charles Dullin et Marguerite Moreno

et Marguerite Moreno en Thénardier était gage de merveilles.

La très belle édition restaurée proposée par Pathé

en Thénardier était gage de merveilles.

La très belle édition restaurée proposée par Pathé était donc l'opportunité parfaite pour comparer les différentes versions en circulation. Enfin… quand je dis ça… Il en existe une bonne douzaine, dont plusieurs muettes, et quelques unes farfelues (celle de l'hurluberlu Claude Lelouch,

était donc l'opportunité parfaite pour comparer les différentes versions en circulation. Enfin… quand je dis ça… Il en existe une bonne douzaine, dont plusieurs muettes, et quelques unes farfelues (celle de l'hurluberlu Claude Lelouch, évidemment, mais aussi celle de Tom Hooper,

évidemment, mais aussi celle de Tom Hooper, issue d'une comédie musicale). Je ne connais guère que le laborieux pensum réalisé par Robert Hossein

issue d'une comédie musicale). Je ne connais guère que le laborieux pensum réalisé par Robert Hossein (Ventura

(Ventura : Valjean, Bouquet

: Valjean, Bouquet : Javert ; Carmet

: Javert ; Carmet : Thénardier) et surtout, évidemment, celle de Jean-Paul Le Chanois

: Thénardier) et surtout, évidemment, celle de Jean-Paul Le Chanois avec, pour les mêmes rôles, qui sont ceux qui écrasent tout le reste du roman, Gabin,

avec, pour les mêmes rôles, qui sont ceux qui écrasent tout le reste du roman, Gabin, Blier

Blier et Bourvil.

et Bourvil. Eh bien, dût le Ciel me tomber sur la tête, je n'hésite pas à affirmer que la version de 1958, celle de Le Chanois,

Eh bien, dût le Ciel me tomber sur la tête, je n'hésite pas à affirmer que la version de 1958, celle de Le Chanois, est bien supérieure à celle de Raymond Bernard,

est bien supérieure à celle de Raymond Bernard, pourtant célébrée, encensée, exaltée à peu près partout et tout le temps. Avec toutes les réserves, les précautions, les réticences que l'on peut éprouver pour un récit aussi foisonnant et disproportionné ; parce que – la chose est évidente – les premières parties du livre écrasent largement les dernières. En d'autres termes l'histoire du malheureux forçat, rédimé par la merveilleuse bonté de Mgr Myriel, qui va vouer sa vie à sortir la petite Cosette de la fange où elle aurait pu choir suffirait à intéresser. Et tout le laborieux édifice autour de la sédition de 1832, au moment des obsèques du Général Lamarque (et non Lamarck, comme les sous-titres du DVD l'indiquent) est de la roupie de sansonnet.

pourtant célébrée, encensée, exaltée à peu près partout et tout le temps. Avec toutes les réserves, les précautions, les réticences que l'on peut éprouver pour un récit aussi foisonnant et disproportionné ; parce que – la chose est évidente – les premières parties du livre écrasent largement les dernières. En d'autres termes l'histoire du malheureux forçat, rédimé par la merveilleuse bonté de Mgr Myriel, qui va vouer sa vie à sortir la petite Cosette de la fange où elle aurait pu choir suffirait à intéresser. Et tout le laborieux édifice autour de la sédition de 1832, au moment des obsèques du Général Lamarque (et non Lamarck, comme les sous-titres du DVD l'indiquent) est de la roupie de sansonnet.

Il y a plein de bonnes choses ans cette version des Misérables ; en premier lieu un bien beau Noir et Blanc, des décors qui, pour n'être que de studio, sont réussis et donnent, comme il le fallait, l'image sale de beaucoup des quartiers du Paris du début du 19ème siècle. Et des scènes graves, exaltantes, enthousiasmantes : par exemple l'ennui des rues de la petite ville de Montreuil, où des gandins minables se gaussent de Fantine ; et la désolation de l'auberge de Montmerfeil où les Thénardier persécutent Cosette ; mais c'est à peu près tout.

; en premier lieu un bien beau Noir et Blanc, des décors qui, pour n'être que de studio, sont réussis et donnent, comme il le fallait, l'image sale de beaucoup des quartiers du Paris du début du 19ème siècle. Et des scènes graves, exaltantes, enthousiasmantes : par exemple l'ennui des rues de la petite ville de Montreuil, où des gandins minables se gaussent de Fantine ; et la désolation de l'auberge de Montmerfeil où les Thénardier persécutent Cosette ; mais c'est à peu près tout.

et pour Marguerite Moreno,

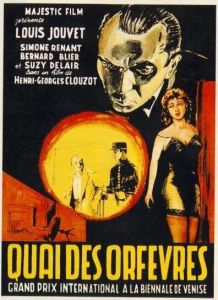

et pour Marguerite Moreno, l'un et l'autre si admirables dans Quai des Orfèvres

l'un et l'autre si admirables dans Quai des Orfèvres ou dans Douce,

ou dans Douce, ils n'arrivent pas à la cheville de Bourvil

ils n'arrivent pas à la cheville de Bourvil ni même d'Elfriede Florin. Et Charles Vanel,

ni même d'Elfriede Florin. Et Charles Vanel, si souvent admirable ne donne pas le quart du tiers de la densité du jeu de Bernard Blier

si souvent admirable ne donne pas le quart du tiers de la densité du jeu de Bernard Blier … Harry Baur

… Harry Baur ? Oui, certes, il est excellent, la plupart du temps, si le réalisateur veut bien ne pas trop faire dans le pathos romanesque… Mais meilleur que Gabin

? Oui, certes, il est excellent, la plupart du temps, si le réalisateur veut bien ne pas trop faire dans le pathos romanesque… Mais meilleur que Gabin ? c'est à démontrer…

Et puis il y a dans le film de Raymond Bernard

? c'est à démontrer…

Et puis il y a dans le film de Raymond Bernard (qui a le grave défaut de décentrer; d'obliciser, toutes ses prises de vues) un grave manque : il n'appuie pas sur une des plus fortes et des plus désolantes observations de Victor Hugo

(qui a le grave défaut de décentrer; d'obliciser, toutes ses prises de vues) un grave manque : il n'appuie pas sur une des plus fortes et des plus désolantes observations de Victor Hugo : lé mépris et l'aversion que Marius (là Jean Servais)

: lé mépris et l'aversion que Marius (là Jean Servais) ressent pour Valjean : le forçat vieillissant n'est pas entouré de la tendresse et de l'affection de ses enfants : il est abandonné, délaissé, oublié par celle qu'il aime le plus au monde. Le film de Bernard,

ressent pour Valjean : le forçat vieillissant n'est pas entouré de la tendresse et de l'affection de ses enfants : il est abandonné, délaissé, oublié par celle qu'il aime le plus au monde. Le film de Bernard, qui fait dans la niaiserie le présente adulé, entouré, choyé ; le film de Le Chanois

qui fait dans la niaiserie le présente adulé, entouré, choyé ; le film de Le Chanois le montre rejoint à la dernière minute par les jeunes gens, entre qui il meurt, à peu près heureux… faut tout de même pas penser que, si mélodrame qu'il est, Les Misérables est un roman gai…

le montre rejoint à la dernière minute par les jeunes gens, entre qui il meurt, à peu près heureux… faut tout de même pas penser que, si mélodrame qu'il est, Les Misérables est un roman gai…Page générée en 0.0073 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter