C'est avec la certitude, d'entrée de jeu, que Lange est un meurtrier qu'on découvre donc le personnage de Lange. Le décalage est grand entre ce que l'on sait de son destin et le personnage rêveur, gentil, doux, incapable de faire de mal à une mouche. Il est la bonté incarnée. Seulement, Lange qui porte merveilleusement bien son nom a en face de lui le diable en personne (joué par Jules Berry

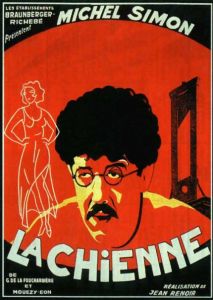

a déjà exploré cinq ans plus tôt dans La Chienne.

a déjà exploré cinq ans plus tôt dans La Chienne. Ici, Lange remplace Michel Simon

Ici, Lange remplace Michel Simon et Batala le proxénète fort en gueule. Dans les deux cas, le « gentil » est un artiste, rêveur, guère habitué aux femmes et qui va apprendre la vie à son contact, permettant alors à son art d'être reconnu et apprécié. L'un en apprenant ce que la vie a de meilleur (Lange grâce à Valentine, personnage positif) l'autre en apprenant ce qu'elle a de pire (Michel Simon à cause d'une femme négative). Dans les deux cas, également le vrai assassin s'en sort à la fin du film et va apprendre une nouvelle vie dans une nouvelle société (la clochardise pour Michel Simon et l'avenir totalement ouvert du plan final de la plage pour Lange et Valentine).

et Batala le proxénète fort en gueule. Dans les deux cas, le « gentil » est un artiste, rêveur, guère habitué aux femmes et qui va apprendre la vie à son contact, permettant alors à son art d'être reconnu et apprécié. L'un en apprenant ce que la vie a de meilleur (Lange grâce à Valentine, personnage positif) l'autre en apprenant ce qu'elle a de pire (Michel Simon à cause d'une femme négative). Dans les deux cas, également le vrai assassin s'en sort à la fin du film et va apprendre une nouvelle vie dans une nouvelle société (la clochardise pour Michel Simon et l'avenir totalement ouvert du plan final de la plage pour Lange et Valentine).

Seulement, Lange n'est pas La Chienne et si la Chienne est dans Lange, l'inverse n'est pas vrai. Lange va plus loin en développant une lecture également sociale (quasiment absente dans la Chienne) très forte, très révolutionnaire pour l'époque et qui constituera une sorte de crédo chez Jean Renoir.

très forte, très révolutionnaire pour l'époque et qui constituera une sorte de crédo chez Jean Renoir.

Le crime de Monsieur Lange est réalisé encore sous gouvernement Laval, un an avant le Front Populaire…

est réalisé encore sous gouvernement Laval, un an avant le Front Populaire…

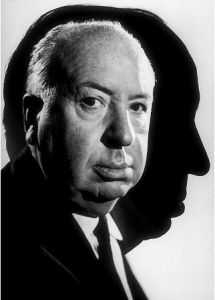

est d'une très grande beauté et d'une grande poésie. L'idée géniale se trouve d'abord dans le décor : une cour parisienne avec une blanchisserie et une imprimerie, ainsi que des appartements.. Bref tous les décors du film (ou presque) en un seul endroit. La cour symbolise évidemment le microcosme de la société, comme le fera bien plus tard Alfred Hitchcock

est d'une très grande beauté et d'une grande poésie. L'idée géniale se trouve d'abord dans le décor : une cour parisienne avec une blanchisserie et une imprimerie, ainsi que des appartements.. Bref tous les décors du film (ou presque) en un seul endroit. La cour symbolise évidemment le microcosme de la société, comme le fera bien plus tard Alfred Hitchcock dans Fenêtre sur cour,

dans Fenêtre sur cour, mais constitue également une sorte de théâtre dans lequel la caméra de Renoir se promène avec une liberté éblouissante. Renoir travaille essentiellement en plan séquence au tournage, c'est-à-dire chorégraphiant les mouvements des personnages dans l'espace avant de décider de comment tourner la scène. Du coup, la liberté physique est donnée aux comédiens comme rarement ils ont pu l'avoir avant ce film. Ça bouge, ça s'appelle, ça crie, bref, ça vit.

mais constitue également une sorte de théâtre dans lequel la caméra de Renoir se promène avec une liberté éblouissante. Renoir travaille essentiellement en plan séquence au tournage, c'est-à-dire chorégraphiant les mouvements des personnages dans l'espace avant de décider de comment tourner la scène. Du coup, la liberté physique est donnée aux comédiens comme rarement ils ont pu l'avoir avant ce film. Ça bouge, ça s'appelle, ça crie, bref, ça vit.

Et puis, il y a Jacques Prévert au scénario et aux dialogues. Et définitivement, il est le plus grand dialoguiste de l'histoire du cinéma français…

au scénario et aux dialogues. Et définitivement, il est le plus grand dialoguiste de l'histoire du cinéma français…

J'ai, moi aussi, une tendresse particulière pour ce Crime de Monsieur Lange, dont même les naïvetés sont pleines de charme et de chaleur, pour cette histoire enthousiaste, aux personnages suffisamment caricaturaux pour qu'on déteste bien fort Batala, et qu'on aime bien fort Lange !

dont même les naïvetés sont pleines de charme et de chaleur, pour cette histoire enthousiaste, aux personnages suffisamment caricaturaux pour qu'on déteste bien fort Batala, et qu'on aime bien fort Lange !

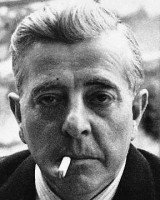

sont-ils vraiment pâles et pâtissent-ils plus encore de l'extraordinaire brio de Jules Berry

sont-ils vraiment pâles et pâtissent-ils plus encore de l'extraordinaire brio de Jules Berry qui n'a sans doute jamais été aussi séduisant en salaud intégral. Mais je gage assez que c'est très volontairement que Renoir

qui n'a sans doute jamais été aussi séduisant en salaud intégral. Mais je gage assez que c'est très volontairement que Renoir a choisi cette distribution, qui accentue la force du propos, la maladresse de l'un devenant touchante au point de susciter l'empathie du spectateur, le brio de l'autre finissant, de son excès de séduction même, par entraîner l'agacement, ou l'irritation.

a choisi cette distribution, qui accentue la force du propos, la maladresse de l'un devenant touchante au point de susciter l'empathie du spectateur, le brio de l'autre finissant, de son excès de séduction même, par entraîner l'agacement, ou l'irritation.

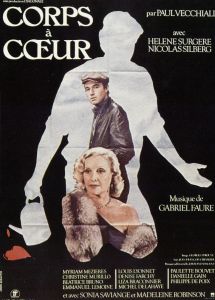

La charmante petite cour, capharnaüm des courages populaires, a beaucoup séduit, elle aussi, par son aspect de phalanstère presque idyllique (Paul Vecchiali lui rend un hommage appuyé dans son intéressant Corps à coeur)

lui rend un hommage appuyé dans son intéressant Corps à coeur) ; elle donne, en tout cas, de la substance au personnage de Lange, bien davantage porte-parole des humbles, des petits gars courageux et inventifs qu'il n'est héros de roman (c'est Arizona Jim, le héros !!).

; elle donne, en tout cas, de la substance au personnage de Lange, bien davantage porte-parole des humbles, des petits gars courageux et inventifs qu'il n'est héros de roman (c'est Arizona Jim, le héros !!).

était alors en pleine illusion communiste puisque, presque simultanément, il réalisait, pour le PCF (le vrai ! celui de Thorez, Duclos et Cachin, pas le robinet d'eau tiède d'aujourd'hui), l'étrange La vie est à nous –

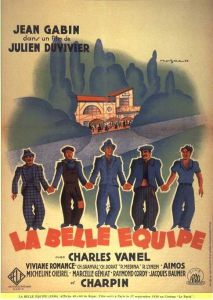

était alors en pleine illusion communiste puisque, presque simultanément, il réalisait, pour le PCF (le vrai ! celui de Thorez, Duclos et Cachin, pas le robinet d'eau tiède d'aujourd'hui), l'étrange La vie est à nous – sur quoi il faudra bien qu'un jour je chronique ! – singulier mélange de "docudrame", comme on dit aujourd'hui, de saynètes outrageusement prosélytes et de propagande de base. L'espérance irénique de la Révolution par la coopération ouvrière est vraiment magnifiquement dépeinte ; si l'on a pu dire à bon droit que La belle équipe

sur quoi il faudra bien qu'un jour je chronique ! – singulier mélange de "docudrame", comme on dit aujourd'hui, de saynètes outrageusement prosélytes et de propagande de base. L'espérance irénique de la Révolution par la coopération ouvrière est vraiment magnifiquement dépeinte ; si l'on a pu dire à bon droit que La belle équipe est le film symbole du Front populaire, c'est grâce à son aspect caboulots-bords de Marne-congés payés-semaine anglaise ; mais LE film qui incarne les aspirations POLITIQUES d'une large frange des partisans du Front Popu, c'est bien Le crime de Monsieur Lange

est le film symbole du Front populaire, c'est grâce à son aspect caboulots-bords de Marne-congés payés-semaine anglaise ; mais LE film qui incarne les aspirations POLITIQUES d'une large frange des partisans du Front Popu, c'est bien Le crime de Monsieur Lange !

!J'ai toujours admiré le jeu de Jules Berry, Il avait une telle présence qu"il effacait souvent le jeu de ces camarades.

Quant à l'homme, il n'avait pas une bonne réputation

Quand je me promène au Père-Lachaise, je m'arrête parfois devant sa sépulture.

Page générée en 0.0051 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter