était encore le mari de Danielle Darrieux

était encore le mari de Danielle Darrieux lorsqu'en 1939, après J'aime toutes les femmes,

lorsqu'en 1939, après J'aime toutes les femmes, Le domino vert,

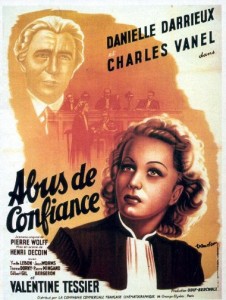

Le domino vert, Abus de confiance,

Abus de confiance, Mademoiselle ma mère

Mademoiselle ma mère et Retour à l'aube,

et Retour à l'aube, il tourna avec elle Battement de cœur.

il tourna avec elle Battement de cœur. Ça ne devait plus tellement aller bien entre eux, puisqu'ils divorcèrent en 1941, mais comme c'étaient deux artistes extrêmement bien élevés, ça ne les a pas empêchés de tourner ensuite le délicieux Premier rendez-vous

Ça ne devait plus tellement aller bien entre eux, puisqu'ils divorcèrent en 1941, mais comme c'étaient deux artistes extrêmement bien élevés, ça ne les a pas empêchés de tourner ensuite le délicieux Premier rendez-vous (modèle de film léger, spirituel, fait pour permettre aux Français d'oublier un peu la pesanteur de l'Occupation) puis, bien plus tard il est vrai, La vérité sur Bébé Donge

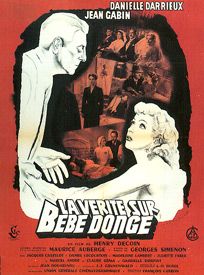

(modèle de film léger, spirituel, fait pour permettre aux Français d'oublier un peu la pesanteur de l'Occupation) puis, bien plus tard il est vrai, La vérité sur Bébé Donge (remarquable adaptation de Simenon)

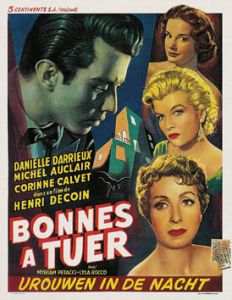

(remarquable adaptation de Simenon) , Bonnes à tuer

, Bonnes à tuer et L'affaire des poisons.

et L'affaire des poisons. Il y a quelque chose de charmant et de solide là-dedans.

Il y a quelque chose de charmant et de solide là-dedans.

Battement de cœur sortit à Paris le 1er février 1940, c'est-à-dire à un moment où la France était déjà en guerre, mais, rassurée par l'infranchissable Ligne Maginot et l'apparente indolence de l'Allemagne, ne s'en faisait pas trop. N'empêche que le public appréciait assez de se changer les idées en allant voir une jolie comédie funambulesque, avec de solides têtes d'affiche et un récit suffisamment farfelu pour faire oublier les lendemains qui n'allaient pas chanter si fort que ça.

sortit à Paris le 1er février 1940, c'est-à-dire à un moment où la France était déjà en guerre, mais, rassurée par l'infranchissable Ligne Maginot et l'apparente indolence de l'Allemagne, ne s'en faisait pas trop. N'empêche que le public appréciait assez de se changer les idées en allant voir une jolie comédie funambulesque, avec de solides têtes d'affiche et un récit suffisamment farfelu pour faire oublier les lendemains qui n'allaient pas chanter si fort que ça.

qui avait déjà 22 ans et près de 30 films à son actif mais a très largement assez de talent pour interpréter une gamine ingénue, on peut écrire n'importe quel scénario autour d'elle : on sait que ça fonctionnera. D'autant qu'on entoure la gracieuse interprète d'un bataillon de seconds rôles de haute tenue, appréciés et même aimés du public qui vont permettre une encore meilleure mise en valeur de la vedette : le grandiose Saturnin Fabre,

qui avait déjà 22 ans et près de 30 films à son actif mais a très largement assez de talent pour interpréter une gamine ingénue, on peut écrire n'importe quel scénario autour d'elle : on sait que ça fonctionnera. D'autant qu'on entoure la gracieuse interprète d'un bataillon de seconds rôles de haute tenue, appréciés et même aimés du public qui vont permettre une encore meilleure mise en valeur de la vedette : le grandiose Saturnin Fabre, le nonchalant Jean Tissier,

le nonchalant Jean Tissier, le faubourien Julien Carette,

le faubourien Julien Carette, le distingué André Luguet.

le distingué André Luguet. Et derrière encore quelques silhouettes dont on ne se rappelle pas toujours le nom mais qu'on apprécie de redécouvrir au hasard d'une séquence : Charles Dechamps,

Et derrière encore quelques silhouettes dont on ne se rappelle pas toujours le nom mais qu'on apprécie de redécouvrir au hasard d'une séquence : Charles Dechamps, Jean Hebey

Jean Hebey ou Robert Ozanne et une étoile de troisième magnitude, Junie Astor.

ou Robert Ozanne et une étoile de troisième magnitude, Junie Astor. On part d'une idée assez rigolote : l'existence à Paris d'une école de pickpockets dirigée par M. Aristide (Saturnin Fabre)

On part d'une idée assez rigolote : l'existence à Paris d'une école de pickpockets dirigée par M. Aristide (Saturnin Fabre) qui enseigne à des jeunes gens fort assidus les plus belles techniques de subtilisation des portefeuilles mal surveillés. Arrivent presque fortuitement dans ce conservatoire du geste précis le brave Yves (Julien Carette)

qui enseigne à des jeunes gens fort assidus les plus belles techniques de subtilisation des portefeuilles mal surveillés. Arrivent presque fortuitement dans ce conservatoire du geste précis le brave Yves (Julien Carette) qui aimerait bien acquérir la technique et, tout à fait fortuitement, la gracieuse Arlette (Danielle Darrieux)

qui aimerait bien acquérir la technique et, tout à fait fortuitement, la gracieuse Arlette (Danielle Darrieux) , orpheline échappée d'une maison de correction où une méchante tante l'a placée, qui, elle, est fort douée mais se refuse avec horreur à sombrer dans la malhonnêteté.

, orpheline échappée d'une maison de correction où une méchante tante l'a placée, qui, elle, est fort douée mais se refuse avec horreur à sombrer dans la malhonnêteté.

L'habituelle architecture des comédies de genre fait que la jolie Arlette est contrainte d'exercer néanmoins ses talents, et, se faisant, de rencontrer un séduisant attaché d'ambassade, Pierre de Rougemont (Claude Dauphin) et d'être séduite par lui autant qu'il est séduit par elle. D'où ce qui va arriver après bien des péripéties ingénieuses, qui est charmant et approprié, encadré, de surcroît par deux ravissantes mélodies écrites par l'habile Paul Misraki,

et d'être séduite par lui autant qu'il est séduit par elle. D'où ce qui va arriver après bien des péripéties ingénieuses, qui est charmant et approprié, encadré, de surcroît par deux ravissantes mélodies écrites par l'habile Paul Misraki, Au vent léger et surtout Une charade, véritable petit bijou. Et naturellement, c'est Danielle Darrieux

Au vent léger et surtout Une charade, véritable petit bijou. Et naturellement, c'est Danielle Darrieux qui les chante, comme elle le fera dans tous les films qu'elle tournera…

qui les chante, comme elle le fera dans tous les films qu'elle tournera…

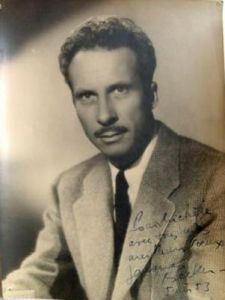

Pourquoi alors donnè-je une note si moyenne ? Un peu pour l'exiguïté du sujet, habile, certes, mais qui s'essouffle vite, surtout à cause de la vedette masculine, Claude Dauphin.

a été un acteur de grande qualité, mais son physique et son jeu ne le prédisposaient pas, il me semble, à incarner les jeunes premiers séduisants à la vue de qui s'embrasait le cœur des jeunes filles. Assez bizarrement, on lui a pourtant souvent confié ce genre de rôles : Dédé

a été un acteur de grande qualité, mais son physique et son jeu ne le prédisposaient pas, il me semble, à incarner les jeunes premiers séduisants à la vue de qui s'embrasait le cœur des jeunes filles. Assez bizarrement, on lui a pourtant souvent confié ce genre de rôles : Dédé de René Guissart,

de René Guissart, Entrée des artistes

Entrée des artistes de Marc Allégret

de Marc Allégret et ce Battement de cœur

et ce Battement de cœur ; là où, comme dans Premier rendez-vous,

; là où, comme dans Premier rendez-vous, un Louis Jourdan

un Louis Jourdan aurait été très convaincant (ou même un Jean-Pierre Aumont)

aurait été très convaincant (ou même un Jean-Pierre Aumont) , il détonne… Ce qui est paradoxal c'est que dès 1945, dans Félicie Nanteuil

, il détonne… Ce qui est paradoxal c'est que dès 1945, dans Félicie Nanteuil (de Marc Allégret

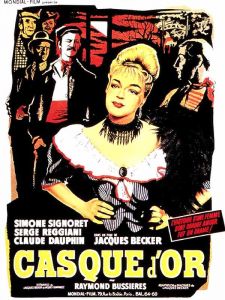

(de Marc Allégret encore) il amorce une autre orientation où il sera quelquefois éclatant dans des rôles de salopard : il est absolument parfait en Félix Leca de Casque d'or

encore) il amorce une autre orientation où il sera quelquefois éclatant dans des rôles de salopard : il est absolument parfait en Félix Leca de Casque d'or de Jacques Becker

de Jacques Becker en 1951 comme il le sera, immonde, en 1974 en Mazelli de L'important c'est d'aimer

en 1951 comme il le sera, immonde, en 1974 en Mazelli de L'important c'est d'aimer d'Andrzej Zulawski.

d'Andrzej Zulawski.

Cette singularité de distribution et une assez piètre structuration du récit (on perd trop rapidement les amusantes folles circonvolutions de l'école des pickpockets) ne permettent pas qu'on hausse le film plus haut que la moyenne. Mais les amateurs de l'époque et de la grande Danielle Darrieux y trouveront néanmoins leur content…

y trouveront néanmoins leur content…

Page générée en 0.0052 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter