J'ai déjà vu des films gravement barrés, ne serait-ce que ceux de Lynch, mais là ça dépasse tout ! Véritable trip dans l'inconscient d'un junkie, on y voit des machines à écrire se transformer en cafards-espions et parler avec l'anus, du trafic de viande de mille-pattes, Roy Scheider

mais là ça dépasse tout ! Véritable trip dans l'inconscient d'un junkie, on y voit des machines à écrire se transformer en cafards-espions et parler avec l'anus, du trafic de viande de mille-pattes, Roy Scheider déguisé en Monique Mercure, j'en passe et des bien pires. Ce n'est jamais ridicule, souvent fascinant et c'est du pur Cronenberg.

déguisé en Monique Mercure, j'en passe et des bien pires. Ce n'est jamais ridicule, souvent fascinant et c'est du pur Cronenberg. Absolument unique.

Absolument unique.

C'est le meilleur film de Cronenberg et en plus le DVD est superbe, l'image parfaite. Une vraie beauté.

et en plus le DVD est superbe, l'image parfaite. Une vraie beauté.

Un film impressionnant sur les troubles de personnalité d'un individu, qui passe son temps à endosser les habits d'un grand nombre de personnages, dans un but pas très clair ! Les visions cauchemardesques qui nous sont montrées à l'écran réservent ce spectacle à un public averti !

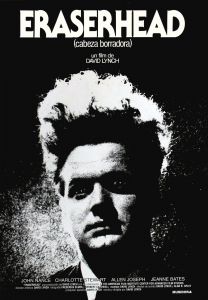

Eraserhead, Lost highway,

Lost highway, L'exorciste,

L'exorciste, … abordaient le sujet de manière convaincante, sous des angles divers et variés, mais ce film là les dépasse peut-être en visions hallucinées, reproduisant les cauchemars du héros qui se shoote aux insecticides (un produit contre les cafards, c'est dire !). La mise en scène, déstructurée et volontairement incohérente (tout le monde ne l'a pas compris ainsi, soit dit en passant) renforce cette ambiance glauque, qui oppresse complètement le spectateur.

… abordaient le sujet de manière convaincante, sous des angles divers et variés, mais ce film là les dépasse peut-être en visions hallucinées, reproduisant les cauchemars du héros qui se shoote aux insecticides (un produit contre les cafards, c'est dire !). La mise en scène, déstructurée et volontairement incohérente (tout le monde ne l'a pas compris ainsi, soit dit en passant) renforce cette ambiance glauque, qui oppresse complètement le spectateur.

Anecdote amusante : un de mes amis (il ne m'en voudra pas de raconter cette anecdote, d'autant que c'est un cinéphile champion toute catégorie) qui sortait d'un banquet bien arrosé, a du quitter la salle au bout de deux minutes, quand les insectes se sont mis à grouiller.

Une descente aux enfer impressionnante (thème de prédilection d'un autre grand cinéaste, Abel Ferrara) filmée de manière convaincante, et qui nous interpelle sur un sujet délicat.

Je suis d'accord, c'est le meilleur film de Cronenberg, son plus fou, celui qui nous fait le plus plonger en nous-même.

Le festin nu est effectivement magnifique, mais depuis Cronenberg

est effectivement magnifique, mais depuis Cronenberg a fait Les promesses de l'ombre

a fait Les promesses de l'ombre et A history of violence.

et A history of violence. Maintenant, lequel est le meilleur?

Maintenant, lequel est le meilleur?

Je pense également qu'il s'agit du meilleur film de Cronenberg ! J'étais fou de joie à l'époque de la 1ère édition française en DVD que j'ai acheté aussitôt ! à noter que la musique d'Howard Shore et Ornette Coleman est également un chef d'oeuvre, un mélange de tango symphonique lent et de freejazz déjanté (mélange symphonique-jazz que le saxophoniste Ornette Coleman avait également entreprit lui même dans les années 70).

Il faut franchement le voir pour le croire ! surtout que les effets spéciaux (non numériques je crois) font vraiment "réels" et organiques.

Ah, les ruelles tortueuses de l'interzone, ses espions déguisés en détectives des années 40, ses insectes géants amateurs d'éphèbes… Effectivement, beaucoup d'originalité et adieu le politiquement correct.

Et quelles substances faut-il fumer pour avoir de telles visions ?

La réponse est dans le livre éponyme ;) (juste parcouru, pas encore lu en entier pour ma part…)

Le Festin Nu est mon film préféré de Cronenberg,

est mon film préféré de Cronenberg, suivi de près par Les Promesses de l'Ombre.

suivi de près par Les Promesses de l'Ombre. L'ambiance cauchemardesque est parfaite, largement aidée par cette musique Free Jazz évoquant la folie, la tourmente mais aussi la nuit et la luxure. Seule la fin nous laisse apercevoir le ciel blanc et froid de l'Annexia, une nouvelle zone encore inexplorée du cerveau de notre detective malgré lui, car tout au long de cette intrigue jouant avec les codes du polar, nous sommes enfermés, emprisonnés dans son esprit torturé et blasé : l'Interzone, où la lumière du soleil se fait rare.

L'ambiance cauchemardesque est parfaite, largement aidée par cette musique Free Jazz évoquant la folie, la tourmente mais aussi la nuit et la luxure. Seule la fin nous laisse apercevoir le ciel blanc et froid de l'Annexia, une nouvelle zone encore inexplorée du cerveau de notre detective malgré lui, car tout au long de cette intrigue jouant avec les codes du polar, nous sommes enfermés, emprisonnés dans son esprit torturé et blasé : l'Interzone, où la lumière du soleil se fait rare.

Comme il a été dit plus haut, ce n'est jamais ridicule, ce qui est la preuve indéniable du talent de son réalisateur qui jongle parfaitement avec le kitch et l'angoisse, tout est impeccable, le jeu étrange des acteurs (Peter Weller est extraordinaire), les situations et hallucinations terrifiantes (Cloquet et son éphèbe), les couleurs ambrées, la lumière nocturne, l'image n'a pas vieilli et les effets spéciaux sont toujours aussi bluffants car parfaitement intégrés au décor sans aucun trucage numérique, le Mugwump par exemple est criant de vérité.

est extraordinaire), les situations et hallucinations terrifiantes (Cloquet et son éphèbe), les couleurs ambrées, la lumière nocturne, l'image n'a pas vieilli et les effets spéciaux sont toujours aussi bluffants car parfaitement intégrés au décor sans aucun trucage numérique, le Mugwump par exemple est criant de vérité.

Pour l'anecdote dont j'ai déjà parlé sur je ne sais plus quel fil, l'écrivain du livre éponyme, William S. Burroughs, aurait réellement tué sa femme en jouant à Guillaume Tell…

aurait réellement tué sa femme en jouant à Guillaume Tell…

C'est également mon film préféré de Cronenberg, j'ai dû le voir seulement 2 fois mais je m'en souviens comme si c'était hier ! (c'est d'ailleurs aussi le cas pour "Crash" que j'ai pourtant détesté à sa sortie mais dont je me rappelle encore).

Le canadien a l'art de nous scotcher immédiatement avec une imagerie littéralement dantesque (le mot n'est pas trop fort, relire les passages les plus fantastiques de "L'enfer", notamment les métamorphoses et les descriptions des monstres), un univers à la fois repoussant et attirant, et le tout baignant dans la superbe musique pour grand orchestre d'Howard Shore.

Tout à fait d'accord avec ces visions infernales. D'autant plus que la caméra est souvent dirigée vers le sol. Le dehors est toujours suggéré par des fenêtres ouvrant sur des décors factices, on a constamment cette impression d'être à l'intérieur d'un cocon malsain, de manquer d'air frais, même quand l'action se déroule à l'air libre, c'est souvent la nuit et le ciel semble absent. Le labyrinthe étouffant de l'Interzone paraît alors encore plus opressant et sans issue aérienne. Je pense que le film a principalement été tourné en studio, comme souvent avec Cronenberg, qui aime maîtriser sa lumière de A à Z, on ne peut que saluer le résultat.

qui aime maîtriser sa lumière de A à Z, on ne peut que saluer le résultat.

de Jack Kerouac , par exemple, ont été déçus par sa récente adaptation sur grand écran. Or, si la déception ne concerne pas forcément la qualité du film mais un décalage entre la représentation virtuelle plus ou moins évanescente que le lecteur avait imaginée et sa comparaison avec le récit filmique, il est clair que ce dernier a très peu de chance de combler les attentes. Une analyse des appréhensions et estimations du lecteur-spectateur comparées à celles du simple spectateur nécessiterait d’être approfondie mais en acceptant le postulat de départ qu’une adaptation qui se veut fidèle prend déjà le risque de décevoir les amateurs de l’œuvre originale, qu’en est-il des adaptations qui s’octroient encore plus de liberté par rapport à leur modèle ? Le succès critique de Shining

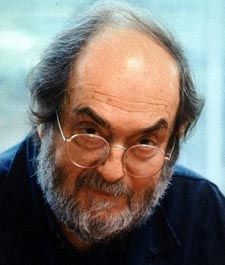

de Jack Kerouac , par exemple, ont été déçus par sa récente adaptation sur grand écran. Or, si la déception ne concerne pas forcément la qualité du film mais un décalage entre la représentation virtuelle plus ou moins évanescente que le lecteur avait imaginée et sa comparaison avec le récit filmique, il est clair que ce dernier a très peu de chance de combler les attentes. Une analyse des appréhensions et estimations du lecteur-spectateur comparées à celles du simple spectateur nécessiterait d’être approfondie mais en acceptant le postulat de départ qu’une adaptation qui se veut fidèle prend déjà le risque de décevoir les amateurs de l’œuvre originale, qu’en est-il des adaptations qui s’octroient encore plus de liberté par rapport à leur modèle ? Le succès critique de Shining de Stanley Kubrick

de Stanley Kubrick tend à prouver qu’un film basé sur une œuvre littéraire peut au moins l’égaler qualitativement en dépit de ses divergences. D’ailleurs, force est de constater que parfois, la littérature imite le septième art si l’on tient compte du nombre considérable d’écrivains contemporains qui s’inspirent des mouvements de caméra dans leurs méthodes descriptives (nous penserons notamment à Bret Easton Ellis).

tend à prouver qu’un film basé sur une œuvre littéraire peut au moins l’égaler qualitativement en dépit de ses divergences. D’ailleurs, force est de constater que parfois, la littérature imite le septième art si l’on tient compte du nombre considérable d’écrivains contemporains qui s’inspirent des mouvements de caméra dans leurs méthodes descriptives (nous penserons notamment à Bret Easton Ellis). L’influence réciproque entre ces deux médias est source de débats et certains puristes cherchent à produire une esthétique que seul leur art respectif peut exprimer afin d’affirmer leur singularité. Cette volonté d’affiner un langage exclusif se retrouve en littérature, en musique, au cinéma et plus récemment dans le roman graphique… Mais la détermination de ces puristes à repousser les limites de leur expression artistique ne traduit-elle pas plutôt une forme de défi lancé aux autres arts plutôt qu’une envie de s’en démarquer ?

Une vision moins concurrentielle consiste à rapprocher les arts qui se nourriraient les uns des autres et, de fait, ne pourraient pas complètement s’isoler. Le principe du cut-up est exemplaire pour illustrer ce point de vue. Ce procédé créatif trouvé par Brion Gysin à la fin des années 1950 – alors qu’il vivait avec l’écrivain William S. Burroughs

L’influence réciproque entre ces deux médias est source de débats et certains puristes cherchent à produire une esthétique que seul leur art respectif peut exprimer afin d’affirmer leur singularité. Cette volonté d’affiner un langage exclusif se retrouve en littérature, en musique, au cinéma et plus récemment dans le roman graphique… Mais la détermination de ces puristes à repousser les limites de leur expression artistique ne traduit-elle pas plutôt une forme de défi lancé aux autres arts plutôt qu’une envie de s’en démarquer ?

Une vision moins concurrentielle consiste à rapprocher les arts qui se nourriraient les uns des autres et, de fait, ne pourraient pas complètement s’isoler. Le principe du cut-up est exemplaire pour illustrer ce point de vue. Ce procédé créatif trouvé par Brion Gysin à la fin des années 1950 – alors qu’il vivait avec l’écrivain William S. Burroughs à Paris – a montré qu’il était possible de produire de nouvelles combinaisons de mots et de phrases en laissant une part de responsabilité au hasard. Burroughs

à Paris – a montré qu’il était possible de produire de nouvelles combinaisons de mots et de phrases en laissant une part de responsabilité au hasard. Burroughs a beaucoup expérimenté cette technique en réorganisant des textes originaux, les découpant et les recollant pour brouiller les pistes et détourner les codes littéraires habituels. Le cut-up trouve sa place lors d’une époque où l’art est influencé par la consommation de psychotropes. Andy Warhol,

a beaucoup expérimenté cette technique en réorganisant des textes originaux, les découpant et les recollant pour brouiller les pistes et détourner les codes littéraires habituels. Le cut-up trouve sa place lors d’une époque où l’art est influencé par la consommation de psychotropes. Andy Warhol, figure de proue du Pop Art, consommait du L.S.D. et organisait même des Acid Test – rassemblements festifs où l’ingurgitation du produit en question était recommandée. Burroughs

figure de proue du Pop Art, consommait du L.S.D. et organisait même des Acid Test – rassemblements festifs où l’ingurgitation du produit en question était recommandée. Burroughs ne déroge pas à la règle en expérimentant toutes sortes de drogues telles que le cannabis, l’héroïne, la cocaïne, la psilocybine, le yagé, etc., à l’instar de Ken Kesey ou encore Timothy Leary chefs de file du mouvement Psychédélique durant les années 1960-70. Parallèlement, le cut-up est également utilisé en musique, sur des enregistrements audio dont les bandes magnétiques sont coupées et réajustées pour créer des effets sonores inédits. Par ailleurs, le principe de montage au cinéma n’est il pas concrètement du cut-up ? Le hasard de la découverte de cette technique en est-il vraiment un, sachant que la première œuvre célèbre de William Burroughs,

ne déroge pas à la règle en expérimentant toutes sortes de drogues telles que le cannabis, l’héroïne, la cocaïne, la psilocybine, le yagé, etc., à l’instar de Ken Kesey ou encore Timothy Leary chefs de file du mouvement Psychédélique durant les années 1960-70. Parallèlement, le cut-up est également utilisé en musique, sur des enregistrements audio dont les bandes magnétiques sont coupées et réajustées pour créer des effets sonores inédits. Par ailleurs, le principe de montage au cinéma n’est il pas concrètement du cut-up ? Le hasard de la découverte de cette technique en est-il vraiment un, sachant que la première œuvre célèbre de William Burroughs, The Naked Lunch, était déjà construite en chapitres organisés aléatoirement ? Ses amis écrivains de l’époque, Allen Ginsberg et Jack Kerouac ont même laissé leurs empruntes sur cette œuvre devenue culte – Kerouac lui a donné son titre et Ginsberg aurait tapé certains passages à la machine pour retranscrire les manuscrits de Burroughs.

The Naked Lunch, était déjà construite en chapitres organisés aléatoirement ? Ses amis écrivains de l’époque, Allen Ginsberg et Jack Kerouac ont même laissé leurs empruntes sur cette œuvre devenue culte – Kerouac lui a donné son titre et Ginsberg aurait tapé certains passages à la machine pour retranscrire les manuscrits de Burroughs. The Naked Lunch a provoqué un scandale lors de sa première parution dans le magazine Big Table 1 en avril 1959 et fut saisi à sa sortie par les autorités postales américaines pour obscénité avant d’être réhabilité par le juge Julius Hoffman en juin 1959. L’annonce de son adaptation par David Cronenberg

The Naked Lunch a provoqué un scandale lors de sa première parution dans le magazine Big Table 1 en avril 1959 et fut saisi à sa sortie par les autorités postales américaines pour obscénité avant d’être réhabilité par le juge Julius Hoffman en juin 1959. L’annonce de son adaptation par David Cronenberg trente ans plus tard avait de quoi susciter l’excitation. Comment adapter un roman sulfureux qui repousse les limites de l’expression littéraire avec une construction aléatoire et un style hors-norme ? Pour Cronenberg,

trente ans plus tard avait de quoi susciter l’excitation. Comment adapter un roman sulfureux qui repousse les limites de l’expression littéraire avec une construction aléatoire et un style hors-norme ? Pour Cronenberg, il ne s’agit plus seulement d’adapter le fond de cette œuvre décadente qui défie toute rationalité mais de saisir sa forme atypique pour transposer l’esthétique littéraire en langage cinématographique. Pour cela, Cronenberg

il ne s’agit plus seulement d’adapter le fond de cette œuvre décadente qui défie toute rationalité mais de saisir sa forme atypique pour transposer l’esthétique littéraire en langage cinématographique. Pour cela, Cronenberg s’affranchit d’une adaptation fidèle et décide de fusionner la vie de Burroughs

s’affranchit d’une adaptation fidèle et décide de fusionner la vie de Burroughs avec plusieurs de ses écrits hallucinogènes en plus de certains éléments de The Naked Lunch. Ce parti pris est intéressant car la vision que nous donne Cronenberg

avec plusieurs de ses écrits hallucinogènes en plus de certains éléments de The Naked Lunch. Ce parti pris est intéressant car la vision que nous donne Cronenberg de Burroughs

de Burroughs est une représentation atypique de l’écrivain en action dans le sens général du terme. Rendre compte de l’activité d’écriture à l’écran est une gageure que bon nombre de réalisateurs ont tenté de relever car "même fébrile, l’écriture s’inscrit dans la durée et s’avère fort peu spectaculaire"(Alain Boillat). Pourtant, l’histoire du cinéma est peuplée de personnages d’écrivains (Jean Cléder). Quelles techniques employer lorsque l’écrivain en question est un toxicomane dont la transposition fictive en fait un homme complètement détaché de ses productions écrites au point d’en nier la responsabilité ? Comment l’écriture se manifeste alors concrètement devant la caméra ? Quelle(s) figure(s) d’écrivain se dégage de cette synthèse entre la vie réelle de Burroughs

est une représentation atypique de l’écrivain en action dans le sens général du terme. Rendre compte de l’activité d’écriture à l’écran est une gageure que bon nombre de réalisateurs ont tenté de relever car "même fébrile, l’écriture s’inscrit dans la durée et s’avère fort peu spectaculaire"(Alain Boillat). Pourtant, l’histoire du cinéma est peuplée de personnages d’écrivains (Jean Cléder). Quelles techniques employer lorsque l’écrivain en question est un toxicomane dont la transposition fictive en fait un homme complètement détaché de ses productions écrites au point d’en nier la responsabilité ? Comment l’écriture se manifeste alors concrètement devant la caméra ? Quelle(s) figure(s) d’écrivain se dégage de cette synthèse entre la vie réelle de Burroughs et son introduction dans une fiction inspirée de plusieurs de ses œuvres ?

et son introduction dans une fiction inspirée de plusieurs de ses œuvres ?

Naked Lunch de Cronenberg

de Cronenberg est sorti en 1991. Selon Alain Boillat :

est sorti en 1991. Selon Alain Boillat :

"Il s’inscrit dans le genre du biopic, qui se caractérise par une dimension biographique, voire hagiographique (il s’agit le plus souvent de « grands hommes », ou du moins de figures ayant acquis une visibilité dans la sphère publique) ; ils (les biopics tels que Le Festin nu) engagent le processus de l’adaptation cinématographique d’un texte littéraire, qui induit un transfert sémiotique et soulève des interrogations propres à la recherche d’« équivalences » entre les deux médias ; enfin, leur organisation relève à certains égards de la « mise en abyme », ménageant ainsi, pour reprendre l’expression de Lucien Dällenbach qui a théorisé cette pratique, une « enclave entretenant une relation de similitude avec l’œuvre qui la contient », sur le modèle des blasons étudiés en héraldique, soit dans un contexte originellement visuel (c’est au romancier André Gide que l’on doit la généralisation du terme dans la théorie littéraire).

Le premier roman de Burroughs publié en 1953 – époque où s’ancre l’intrigue du film de Cronenberg

publié en 1953 – époque où s’ancre l’intrigue du film de Cronenberg – est à caractère autobiographique et s’intitule Junky. Il raconte la vie d’un toxicomane dont le narrateur se nomme William « Bill » Lee . Cronenberg

– est à caractère autobiographique et s’intitule Junky. Il raconte la vie d’un toxicomane dont le narrateur se nomme William « Bill » Lee . Cronenberg reprend le nom de ce personnage et se concentre sur plusieurs évènement marquants de la vie de Burroughs

reprend le nom de ce personnage et se concentre sur plusieurs évènement marquants de la vie de Burroughs comme le meurtre accidentel de sa femme Joan Vollmer ; sa fuite à Tanger – l’Interzone dans le film, en référence à The Naked Lunch – avec la rencontre de l’écrivain Paul Bowles et sa femme Jane alias Tom et Joan Frost dans le film ; sa profession d’exterminateur de cafards se substituant au métier de dératiseur qu’il a réellement exercé, épisode que l’on retrouve également décrit dans son roman Exterminator paru en 1973 ; de même, son rôle d’espion pour ou contre le mystérieux Docteur Benway – un personnage récurrent de The Naked Lunch – fait écho à son expérience de détective privé lorsqu’il fréquentait la pègre à New-York ; ses relations avec les deux autres représentants de la Beat Generation : Jack Kerouac et Allen Ginsberg – ces deux derniers ont longtemps considéré Burroughs

comme le meurtre accidentel de sa femme Joan Vollmer ; sa fuite à Tanger – l’Interzone dans le film, en référence à The Naked Lunch – avec la rencontre de l’écrivain Paul Bowles et sa femme Jane alias Tom et Joan Frost dans le film ; sa profession d’exterminateur de cafards se substituant au métier de dératiseur qu’il a réellement exercé, épisode que l’on retrouve également décrit dans son roman Exterminator paru en 1973 ; de même, son rôle d’espion pour ou contre le mystérieux Docteur Benway – un personnage récurrent de The Naked Lunch – fait écho à son expérience de détective privé lorsqu’il fréquentait la pègre à New-York ; ses relations avec les deux autres représentants de la Beat Generation : Jack Kerouac et Allen Ginsberg – ces deux derniers ont longtemps considéré Burroughs comme leur mentor, il leur a fait découvrir de nombreux auteurs français comme Céline, Rimbaud et, étant féru de psychopathologie, il les a psychanalysés pendant un an. Le Bill Lee de Cronenberg

comme leur mentor, il leur a fait découvrir de nombreux auteurs français comme Céline, Rimbaud et, étant féru de psychopathologie, il les a psychanalysés pendant un an. Le Bill Lee de Cronenberg n’entre pas en scène en tant qu’écrivain, et ce personnage ne se considère pas non plus comme tel. Ce sont les autres personnages écrivains du film qui lui donnent ce statut et le poussent à l’assumer. La première conversation entre les personnages Hank, Martin et Bill, représentant respectivement Kerouac, Ginsberg et Burroughs,

n’entre pas en scène en tant qu’écrivain, et ce personnage ne se considère pas non plus comme tel. Ce sont les autres personnages écrivains du film qui lui donnent ce statut et le poussent à l’assumer. La première conversation entre les personnages Hank, Martin et Bill, représentant respectivement Kerouac, Ginsberg et Burroughs, concerne la littérature et l’acte d’écrire :

''H : Réécrire c’est mentir, trahir ta propre pensée. Or, repenser le flot, le rythme, le jaillissement des mots… C’est trahir. Et ça, c’est un péché Martin… Un péché…

concerne la littérature et l’acte d’écrire :

''H : Réécrire c’est mentir, trahir ta propre pensée. Or, repenser le flot, le rythme, le jaillissement des mots… C’est trahir. Et ça, c’est un péché Martin… Un péché…

M : Je n’accepte pas cette interprétation catholique de mon besoin de réécrire chaque mot au moins cent fois… La clef c’est la culpabilité, pas le péché. Coupable de ne pas écrire mieux, de ne pas étudier chaque donnée sous tout les angles et tout mettre en balance.

H : Et la culpabilité de censurer ta pensée ? Tes pensées primordiales les plus honnêtes… C’est ce que tu fais en t’escrimant à réécrire.

M : Réécrire c’est censurer Bill ? Si oui, je suis foutu…

B : Faut exterminer toute pensée rationnelle. Voilà ma conclusion.''

Ces points de vue divergents font référence au style de chacun et notamment trois œuvres fondatrices de la Beat Generation : On the Road , roman autobiographique que Jack Kerouac aurait écrit d’un seul jet en trois semaines (selon la légende) sur un rouleau de papier de 36,50 mètres de long ; Howl, le poème célèbre d’Allen Ginsberg, emprunt d’un stylisme où chaque mot a été pensé et chaque phrase travaillée ; et enfin The Naked Lunch de William S. Burroughs

le poème célèbre d’Allen Ginsberg, emprunt d’un stylisme où chaque mot a été pensé et chaque phrase travaillée ; et enfin The Naked Lunch de William S. Burroughs qui "extermine toute pensée rationnelle".

qui "extermine toute pensée rationnelle".

Bien que The Naked Lunch soit considéré comme une œuvre emblématique de la Beat Generation, Burroughs a toujours nié son appartenance à ce mouvement. Cronenberg

a toujours nié son appartenance à ce mouvement. Cronenberg ne présente donc pas le personnage de Lee comme un écrivain mais comme un exterminateur d’insectes qui apprend que sa femme se drogue avec son produit insecticide. Les substances psycho-actives s’inscrivent dans le genre fantastique : La viande séchée de "centipède", une créature marine ressemblant à un mille-pattes-géant, peut se consommer en intraveineuse quand elle est réduite en poudre noire et fait office de substitut à la poudre jaune insecticide. Le mucus de Mugwump, une créature de The Naked Lunch, s’ingère en tétant les tentacules visqueux sur son crâne.

ne présente donc pas le personnage de Lee comme un écrivain mais comme un exterminateur d’insectes qui apprend que sa femme se drogue avec son produit insecticide. Les substances psycho-actives s’inscrivent dans le genre fantastique : La viande séchée de "centipède", une créature marine ressemblant à un mille-pattes-géant, peut se consommer en intraveineuse quand elle est réduite en poudre noire et fait office de substitut à la poudre jaune insecticide. Le mucus de Mugwump, une créature de The Naked Lunch, s’ingère en tétant les tentacules visqueux sur son crâne.

suggère au spectateur car il est compliqué de passer le film au scalpel pour définir les différentes couches diégétiques. Le spectateur peut y voir un film d’espionnage teinté de science-fiction, dans lequel le héros doit mener à bien ses missions en écrivant des rapports dans une contrée exotique : l’Interzone. Il peut tout autant rationaliser ce héros comme un écrivain paranoïaque et drogué qui écrit dans un état second et ne se souvient pas de ses productions littéraires ou bien les nie consciemment car il refuse le statut d’écrivain. La réunion de ces deux points de vue permet à Cronenberg

suggère au spectateur car il est compliqué de passer le film au scalpel pour définir les différentes couches diégétiques. Le spectateur peut y voir un film d’espionnage teinté de science-fiction, dans lequel le héros doit mener à bien ses missions en écrivant des rapports dans une contrée exotique : l’Interzone. Il peut tout autant rationaliser ce héros comme un écrivain paranoïaque et drogué qui écrit dans un état second et ne se souvient pas de ses productions littéraires ou bien les nie consciemment car il refuse le statut d’écrivain. La réunion de ces deux points de vue permet à Cronenberg de transposer les écrits de Burroughs

de transposer les écrits de Burroughs à l’écran en les incarnant dans les prétendues hallucinations de Lee. En effet, les visions cauchemardesques de ce personnage s’inspirent de différents romans de Burroughs

à l’écran en les incarnant dans les prétendues hallucinations de Lee. En effet, les visions cauchemardesques de ce personnage s’inspirent de différents romans de Burroughs et même si Cronenberg

et même si Cronenberg reste équivoque quant aux diverses interprétations possibles – respectant par la même occasion le principe du cut-up, soit dit en passant – les délires hallucinogènes de Lee pourraient bien s’apparenter à une monstration de l’écriture de Burroughs

reste équivoque quant aux diverses interprétations possibles – respectant par la même occasion le principe du cut-up, soit dit en passant – les délires hallucinogènes de Lee pourraient bien s’apparenter à une monstration de l’écriture de Burroughs à défaut d’emprunter une technique de narration plus classique comme l’utilisation de la voix-over. Ces monstrations prennent diverses formes. Les plus explicites ressemblent à des lectures de longs passages du livre de Burroughs via la bouche de Lee qui semble improviser L’Histoire du Duc de Ventre pour divertir le personnage d’Yves Cloquet, ainsi que celle du trou du cul qui parle. Les plus implicites concernent les transpositions hallucinatoires de Lee. En conséquence, chaque scène du film pose la question de sa diégèse et les séquences où Lee n’apparait pas en train de taper sur sa machine pourraient très bien correspondre à une illustration de son écriture, procédé qui amène inéluctablement le spectateur à une mise en abyme.

à défaut d’emprunter une technique de narration plus classique comme l’utilisation de la voix-over. Ces monstrations prennent diverses formes. Les plus explicites ressemblent à des lectures de longs passages du livre de Burroughs via la bouche de Lee qui semble improviser L’Histoire du Duc de Ventre pour divertir le personnage d’Yves Cloquet, ainsi que celle du trou du cul qui parle. Les plus implicites concernent les transpositions hallucinatoires de Lee. En conséquence, chaque scène du film pose la question de sa diégèse et les séquences où Lee n’apparait pas en train de taper sur sa machine pourraient très bien correspondre à une illustration de son écriture, procédé qui amène inéluctablement le spectateur à une mise en abyme.

Cronenberg porte un intérêt particulier au rapport de l’écrivain à son outil. Les machines à écrire deviennent vivantes, prenant l’aspect d’insectes nuisibles, renvoyant au travail d’exterminateur de Lee mais aussi au rapport conflictuel que Burroughs

porte un intérêt particulier au rapport de l’écrivain à son outil. Les machines à écrire deviennent vivantes, prenant l’aspect d’insectes nuisibles, renvoyant au travail d’exterminateur de Lee mais aussi au rapport conflictuel que Burroughs entretient avec sa production littéraire qui n’est pas une activité consciente dans le film, au même titre qu’un refoulement freudien. Lors des discussions avec son confrère Tom Frost, il transparait que les deux personnages on des affinités avec leurs machines qui seraient plus adaptées à une production particulière selon leur marque. Lorsque Lee emprunte la Marinetti de Frost, sa Clark Nova exécute sa rivale sans aucune pitié en accusant Lee de trahison. La Clark Nova qui prend l’apparence d’un cafard lorsqu’elle se manifeste est finalement prise en otage par Frost qui la torture à mort. Lee récupère la Marinetti détruite pour la refondre et en obtient une tête de Mugwump qui laisse son précieux nectar couler lorsque Lee tape sur les touches situées sur la bouche… Quel message symbolique en tirer à part que cette relation est aussi de nature palpable, fusionnelle, charnelle, voire, pornographique. La séquence ou Lee et Joan Frost enfoncent ensemble les touches de la Moudjahidine en érection est très explicite. Cette scène tourne à la copulation frénétique où même la machine participe aux ébats des deux personnages. L’écriture est personnifiée, ou plutôt animalisée, grâce à ce bestiaire mutant évoquant volontairement de la répugnance pour le spectateur sensible – une transposition, en quelque sorte, de l’outrance qui fut responsable du scandale provoqué par la soi-disant obscénité de l’œuvre originale.

entretient avec sa production littéraire qui n’est pas une activité consciente dans le film, au même titre qu’un refoulement freudien. Lors des discussions avec son confrère Tom Frost, il transparait que les deux personnages on des affinités avec leurs machines qui seraient plus adaptées à une production particulière selon leur marque. Lorsque Lee emprunte la Marinetti de Frost, sa Clark Nova exécute sa rivale sans aucune pitié en accusant Lee de trahison. La Clark Nova qui prend l’apparence d’un cafard lorsqu’elle se manifeste est finalement prise en otage par Frost qui la torture à mort. Lee récupère la Marinetti détruite pour la refondre et en obtient une tête de Mugwump qui laisse son précieux nectar couler lorsque Lee tape sur les touches situées sur la bouche… Quel message symbolique en tirer à part que cette relation est aussi de nature palpable, fusionnelle, charnelle, voire, pornographique. La séquence ou Lee et Joan Frost enfoncent ensemble les touches de la Moudjahidine en érection est très explicite. Cette scène tourne à la copulation frénétique où même la machine participe aux ébats des deux personnages. L’écriture est personnifiée, ou plutôt animalisée, grâce à ce bestiaire mutant évoquant volontairement de la répugnance pour le spectateur sensible – une transposition, en quelque sorte, de l’outrance qui fut responsable du scandale provoqué par la soi-disant obscénité de l’œuvre originale.

métaphorise l’inspiration de l’écrivain. D’ailleurs, quand Martin vient en Interzone avec Hank et découvre le contenu de la taie d’oreiller que porte Lee, sensée contenir les restes organiques de sa machine à écrire, un assortiment de divers stupéfiants s’y est substitué. L’écriture coûte à Lee et il faut payer un prix pour être inspiré. Si cette théorie n’est pas explicite et se devine plutôt en termes allégoriques, c’est notamment grâce à l’utilisation du fantastique hallucinogène issu de l’esprit drogué de Lee. Il exécute des ordres et doit accomplir des missions pour écrire, il obéit à ses hallucinations qui, en contrepartie, nourrissent son imaginaire indispensable pour écrire. Les mystérieux insectes parlants servent de médiateurs entre la réalité inspiratrice et son imaginaire. Or, le double meurtre de sa femme par "accident" pour accéder à la crédibilité d’espion/écrivain prend une dimension symbolique dans le film, notamment quand Lee réitère l’assassinat pour passer la frontière de l’Annexia. Jusqu’où un écrivain peut-il aller pour avoir le droit d’écrire ?

métaphorise l’inspiration de l’écrivain. D’ailleurs, quand Martin vient en Interzone avec Hank et découvre le contenu de la taie d’oreiller que porte Lee, sensée contenir les restes organiques de sa machine à écrire, un assortiment de divers stupéfiants s’y est substitué. L’écriture coûte à Lee et il faut payer un prix pour être inspiré. Si cette théorie n’est pas explicite et se devine plutôt en termes allégoriques, c’est notamment grâce à l’utilisation du fantastique hallucinogène issu de l’esprit drogué de Lee. Il exécute des ordres et doit accomplir des missions pour écrire, il obéit à ses hallucinations qui, en contrepartie, nourrissent son imaginaire indispensable pour écrire. Les mystérieux insectes parlants servent de médiateurs entre la réalité inspiratrice et son imaginaire. Or, le double meurtre de sa femme par "accident" pour accéder à la crédibilité d’espion/écrivain prend une dimension symbolique dans le film, notamment quand Lee réitère l’assassinat pour passer la frontière de l’Annexia. Jusqu’où un écrivain peut-il aller pour avoir le droit d’écrire ?

Ce lieu imaginaire où l’inspiration de l’écrivain prend sa source est présenté au spectateur par le biais de l’Interzone, endroit légendaire de l’œuvre de Burroughs qui, concrètement, se situerait à Tanger au Maroc, lieu de prédilection de plusieurs écrivains des années 1950-70, mais n’a pas de définition géographique claire dans le film de Cronenberg.

qui, concrètement, se situerait à Tanger au Maroc, lieu de prédilection de plusieurs écrivains des années 1950-70, mais n’a pas de définition géographique claire dans le film de Cronenberg. Burroughs

Burroughs y rencontra Paul Bowles, l’auteur d’Un thé au Sahara,

y rencontra Paul Bowles, l’auteur d’Un thé au Sahara, alias Tom Frost dans le film, mais aussi Kiki, dont le nom a été conservé pour ce personnage qui révèle au spectateur l’homosexualité de Lee. Tanger est un lieu récurrent dans la vie de Burroughs

alias Tom Frost dans le film, mais aussi Kiki, dont le nom a été conservé pour ce personnage qui révèle au spectateur l’homosexualité de Lee. Tanger est un lieu récurrent dans la vie de Burroughs mais aussi dans son œuvre. Cronenberg

mais aussi dans son œuvre. Cronenberg fait de l’Interzone "non plus un lieu réel mais un état d’esprit, une matérialisation de la paranoïa du personnage principal." (Pierre Véronneau) . Un salon oriental rassemble des écrivains semblant venir de tous les horizons. Un travelling nous les révèle fumant et buvant le thé tout en tapant sur leurs machines à écrire. Le lieu s’apparente à une sorte de havre de l’écriture. C’est ici que Lee se fait offrir une substance hallucinogène par Joan Frost. Il y rencontre des personnages suscitant le désir. D’autres personnages comme Hans lui fournissent les renseignements nécessaires afin d’accomplir la mission pour laquelle il s’est exilé en Interzone.

fait de l’Interzone "non plus un lieu réel mais un état d’esprit, une matérialisation de la paranoïa du personnage principal." (Pierre Véronneau) . Un salon oriental rassemble des écrivains semblant venir de tous les horizons. Un travelling nous les révèle fumant et buvant le thé tout en tapant sur leurs machines à écrire. Le lieu s’apparente à une sorte de havre de l’écriture. C’est ici que Lee se fait offrir une substance hallucinogène par Joan Frost. Il y rencontre des personnages suscitant le désir. D’autres personnages comme Hans lui fournissent les renseignements nécessaires afin d’accomplir la mission pour laquelle il s’est exilé en Interzone.

mêlé à celui de Cronenberg

mêlé à celui de Cronenberg qui s’inspire de la vie réelle de l’auteur, lui-même inspiré par son vécu dans sa production littéraire. Auteur qui au cours de son existence fut également détective privé, braqueur, psychanalyste, dératiseur… La figure qui se dégage du personnage de Cronenberg

qui s’inspire de la vie réelle de l’auteur, lui-même inspiré par son vécu dans sa production littéraire. Auteur qui au cours de son existence fut également détective privé, braqueur, psychanalyste, dératiseur… La figure qui se dégage du personnage de Cronenberg est celle d’un écrivain polymorphe, capable de jouer tous les rôles. Comment interpréter la fin du film ? William Lee tue sa femme une deuxième fois pour passer la frontière de l’Annexia. Cette zone enneigée est-elle une représentation du nouvel état d’esprit de Lee évoquant la page blanche ? Pour en revenir à ce qui a été dit précédemment, l’écrivain est-il prêt à tous les sacrifices, réels et/ou imaginaire, pour trouver l’inspiration qui lui permettra d’écrire ?

est celle d’un écrivain polymorphe, capable de jouer tous les rôles. Comment interpréter la fin du film ? William Lee tue sa femme une deuxième fois pour passer la frontière de l’Annexia. Cette zone enneigée est-elle une représentation du nouvel état d’esprit de Lee évoquant la page blanche ? Pour en revenir à ce qui a été dit précédemment, l’écrivain est-il prêt à tous les sacrifices, réels et/ou imaginaire, pour trouver l’inspiration qui lui permettra d’écrire ?Ben dites donc, Torgnole, vous aviez quitté DVDToile depuis trois ans ou quelque chose comme ça, mais quand vous revenez, vous ne ménagez pas nos méninges.

je n'ai pas encore lu la totalité de votre message, qui doit être le plus long jamais déposé sur ce site, mais je m'en régale d’avance, même si je n'ai jamais lu une ligne de Burroughs et si Cronenberg

et si Cronenberg ne m'a jamais séduit…

ne m'a jamais séduit…

Merci pour votre réaction Impétueux. Eh oui, ça fait une paye que je ne suis pas intervenu sur Dvdtoile même si je viens vous lire de temps en temps. L'Écriture est une maladie incurable que je pratique tous les jours mais la critique cinématographique ne me stimule plus autant qu'avant. J'y reviendrai probablement un jour. En attendant, j'ai retrouvé ce long texte dans mon disque dur. Autant en faire profiter ceux que ça pourrait intéresser. A bientôt.

ça ne m'a jamais émerveillé et je n'ai vraiment apprécié de lui que les assez classiques Promesses de l'ombre.

ça ne m'a jamais émerveillé et je n'ai vraiment apprécié de lui que les assez classiques Promesses de l'ombre. Et William Burroughs,

Et William Burroughs, c'est tellement loin, tellement inimaginable pour un type nourri de culture classique et très réticent à toutes les dérives que je n'ai jamais imaginé en lire une seule ligne. Sans doute est-ce le long, profond, intelligent message de Torgnole qui a excité ma curiosité et m'a conduit effaré, choqué, révulsé – mais jamais vraiment ennuyé – à regarder Le festin nu.

c'est tellement loin, tellement inimaginable pour un type nourri de culture classique et très réticent à toutes les dérives que je n'ai jamais imaginé en lire une seule ligne. Sans doute est-ce le long, profond, intelligent message de Torgnole qui a excité ma curiosité et m'a conduit effaré, choqué, révulsé – mais jamais vraiment ennuyé – à regarder Le festin nu.

et le guider dans les rues de New-York ou de Tanger.

et le guider dans les rues de New-York ou de Tanger.

On sait bien et on se le confirme avec une minimale culture littéraire que tous les personnages du Festin nu sont la représentation de personnages réels : Hank (Nicholas Campbell)

sont la représentation de personnages réels : Hank (Nicholas Campbell) , c'est Allen Ginsberg et Hans (Robert Silverman), c'est Jack Kerouac (à moins que ce ne soit le contraire), de la même façon que le couple homosexuel (chacun de son côté !) de Tom (Ian Holm)

, c'est Allen Ginsberg et Hans (Robert Silverman), c'est Jack Kerouac (à moins que ce ne soit le contraire), de la même façon que le couple homosexuel (chacun de son côté !) de Tom (Ian Holm) et Joan Frost (Judy Davis)

et Joan Frost (Judy Davis) sont Paul et Jane Bowles.

sont Paul et Jane Bowles.

Dans la tête de tous les protagonistes, dans leurs têtes fêlées, ridicules et malades passent des dizaines, des centaines, des milliers de fantasmes. Des fantasmagories répugnantes ou quelquefois – rarement – grisantes. Est-ce que tout cela est une forme métaphorique de l'action d'écrire, de ce qu'elle arrache à ceux qui s'y donnent ? Je veux bien, mais je ne suis pas absolument persuadé que le passage par les drogues les plus dures soit le chemin le plus convaincant.

J'admets pourtant bien volontiers que la lutte avec la machine à écrire – avec les diverses marques de machines à écrire – est une métaphore satisfaisante du combat compliqué avec l'écriture que ceux qui pratiquent ce merveilleux vice connaissent bien. Et je suis de fait bien d'accord que c'est souvent l'écriture qui dicte la pensée, comme, dans le film, l'emploi de certaines formules suscite une réaction violente instantanée. Et donc que puissent se mêler, dans un cerveau percé de mille drogues et de mille abus sexuels, au milieu d'un Tanger interlope, fantasmé, refuge commode pour cerveaux torturés, des visions horribles et des abjections grouillantes.Je n'ai rien contre les films qui instillent un malaise, si profond qu'il puisse être. Mais j'aime choisir mes dégoûts. Et ceux du Festin nu n'en font pas partie.

n'en font pas partie.

Page générée en 0.019 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter