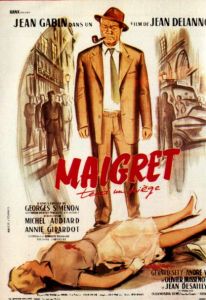

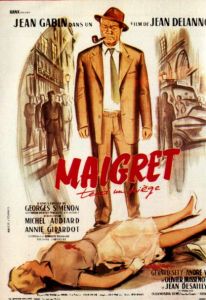

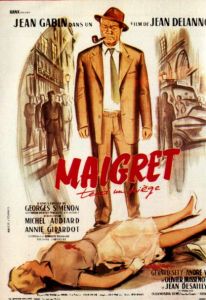

Et dire que j'ai découvert ce remarquable film – comme on n'en fait plus!- il y a moins d'une semaine! (comme a dit Simenon un jour, "Gabin ne ressemble pas Maigret: il est Maigret!")

J'ai lu quelque part que Simenon préférait Jean Richard

préférait Jean Richard à Gabin

à Gabin dans le role de Maigret, l'auteur trouvait Gabin

dans le role de Maigret, l'auteur trouvait Gabin trop impressionnant, pour lui Maigret devait rester bonhomme.

trop impressionnant, pour lui Maigret devait rester bonhomme.

Il aurait même offert à Jean Richard une pipe convenant mieux à celle qu'il imaginait pour Maigret.

une pipe convenant mieux à celle qu'il imaginait pour Maigret.

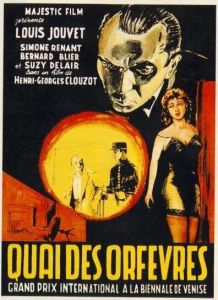

Je vous livre là un article paru très récemment sur le journal "Sud-Ouest", à l'occasion d'une rétrospective des films de Louis Jouvet dans ma bonne ville de Mérignac (33):

""Jouvet avait établi une distinction professionnelle entre acteur et comédien. « L'acteur ne peut jouer que certains rôles ; il déforme les autres selon sa personnalité. Le comédien, lui, peut jouer tous les rôles. L'acteur habite un personnage, le comédien est habité par lui. » (Réflexions du comédien, 1938) Il s'agit donc pour le comédien de se désincarner de lui-même afin d'approcher, par le travail et la discipline, par l'imagination vive et la sensibilité, une présentation du personnage et témoigner pour lui auprès du public. Dans son Propos sur le comédien, Jouvet pointe trois phases par lesquelles passe le comédien. Il connaît d'abord celle de la vocation, de la sincérité, l'illusion d'être autre qui trouble sa personnalité et son existence. Puis vient la phase de la désillusion, lorsque le comédien commence à se rendre compte que la possession du personnage est illusoire. Il découvre alors la simulation, la convention théâtrale et les contraintes. La vérité du théâtre n'est pas une vérité réelle, le spectateur et l'acteur le savent tous les deux.""

Ps : Le grand Michel Simon a également fumé la pipe de Maigret…

Le cinéma nous a quand même donné de grandes et belles choses. J'en veux pour preuve ce Maigret là. Jean Delannoy, avec une minutie consciencieuse, nous plonge dans l'univers d'une vieille famille aristocratique, que Maigret, magistral Gabin

avec une minutie consciencieuse, nous plonge dans l'univers d'une vieille famille aristocratique, que Maigret, magistral Gabin a connu comme l'inspecteur Antoine, remarquable Jouvet

a connu comme l'inspecteur Antoine, remarquable Jouvet dans Quai des orfèvres

dans Quai des orfèvres : En faisant partie de la grande famille des serviteurs et des métayers sans lesquels l'Aristocratie ne porterait pas de majuscule…

: En faisant partie de la grande famille des serviteurs et des métayers sans lesquels l'Aristocratie ne porterait pas de majuscule…

Et c'est étrangement cette curieuse alchimie entre les humbles et les nantis, unis pourtant dans une même vie qui nous est contée. Valentine Tessier, par son regard et son humilité sait merveilleusement incarner cette comtesse heureuse de revoir ce gamin, autrefois fils d'un simple domestique, devenu le commissaire le plus célèbre de France. Par des dialogues succincts, Audiard

par son regard et son humilité sait merveilleusement incarner cette comtesse heureuse de revoir ce gamin, autrefois fils d'un simple domestique, devenu le commissaire le plus célèbre de France. Par des dialogues succincts, Audiard nous rapporte la tendresse vraie de cette vieille femme et l'étrange gratitude de cet homme redevenant l'enfant qu'il fut dans son entourage. L'inspecteur Antoine/Jouvet,

nous rapporte la tendresse vraie de cette vieille femme et l'étrange gratitude de cet homme redevenant l'enfant qu'il fut dans son entourage. L'inspecteur Antoine/Jouvet, lui, ne s'en était pas remis…

lui, ne s'en était pas remis…

Ce qui différencie ce Maigret des autres, c'est que tout du long, notre commissaire veut garder son enfance propre. Sans crime, même tardif, qui viendrait assombrir le souvenir qu'il en garde. Dans Maigret tend un piège,

des autres, c'est que tout du long, notre commissaire veut garder son enfance propre. Sans crime, même tardif, qui viendrait assombrir le souvenir qu'il en garde. Dans Maigret tend un piège, il n'y a pas cette notion là. Le mépris qu'il affichait pour les nantis du marais était palpable. Ici, il est celui qui se découvre avant de faire son métier de flic. De plus, Maigret ne peut pas, ici, se reposer de temps en temps sur sa femme. Non seulement l'enfant est là, mais il est célibataire. C'est beaucoup pour un homme, sans parler d'une énigme à résoudre… Et puis tant d'ombres du passé se rappellent à son bon souvenir. De l'indispensable Paul Frankeur,

il n'y a pas cette notion là. Le mépris qu'il affichait pour les nantis du marais était palpable. Ici, il est celui qui se découvre avant de faire son métier de flic. De plus, Maigret ne peut pas, ici, se reposer de temps en temps sur sa femme. Non seulement l'enfant est là, mais il est célibataire. C'est beaucoup pour un homme, sans parler d'une énigme à résoudre… Et puis tant d'ombres du passé se rappellent à son bon souvenir. De l'indispensable Paul Frankeur, de la garde rapprochée de Gabin,

de la garde rapprochée de Gabin, en médecin négligent, à la vendeuse de roudoudou et de savon-barbe des années passées, Gabrielle Fontan,

en médecin négligent, à la vendeuse de roudoudou et de savon-barbe des années passées, Gabrielle Fontan, une des mamies officielles du cinéma, Maigret

une des mamies officielles du cinéma, Maigret baigne dans un parfum d'avant que seuls les rides et l'embonpoint ont un peu terni.

baigne dans un parfum d'avant que seuls les rides et l'embonpoint ont un peu terni.

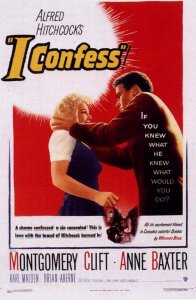

Tous les protagonistes de cette histoire, que n'aurait pas renié Chabrol, sont à la limite du parfait. L'idée de perpétrer un crime via un missel est excellente. A ce propos, il faut noter que Michel Vitold

sont à la limite du parfait. L'idée de perpétrer un crime via un missel est excellente. A ce propos, il faut noter que Michel Vitold donne à sa mission de prêtre toute l'ambiguïté nécessaire pour alimenter le suspens. Par moments, il flotte un air de La loi du silence,

donne à sa mission de prêtre toute l'ambiguïté nécessaire pour alimenter le suspens. Par moments, il flotte un air de La loi du silence, bien que cet air là sente bon la France. Mais il est l'homme de Dieu, comme il n'est que trop rarement montré au cinéma. Il a la foi. Ne riez pas : Dans trop de films, les prêtres sont des comédiens ou le contraire… L'acteur fait régner un mystère dont Jean Delannoy

bien que cet air là sente bon la France. Mais il est l'homme de Dieu, comme il n'est que trop rarement montré au cinéma. Il a la foi. Ne riez pas : Dans trop de films, les prêtres sont des comédiens ou le contraire… L'acteur fait régner un mystère dont Jean Delannoy a grandement su tirer parti.

a grandement su tirer parti.

Avec un Michel Auclair formidablement inspiré face à un Robert Hirsch

formidablement inspiré face à un Robert Hirsch tout en veulerie, les personnalités de tous sont fouillées au plus près. Et dans ce château qui parait trop grand pour des gens en fin de comptes bien petits, Maigret

tout en veulerie, les personnalités de tous sont fouillées au plus près. Et dans ce château qui parait trop grand pour des gens en fin de comptes bien petits, Maigret va laisser l'enfant dans la poche de son pardessus et va retrouver ses vieux réflexes pour élucider le mystère St Fiacre.

va laisser l'enfant dans la poche de son pardessus et va retrouver ses vieux réflexes pour élucider le mystère St Fiacre.

Peut être un peu moins palpitant que l'immense Maigret tend un piège, tourné un an plus tôt, ce Maigret

tourné un an plus tôt, ce Maigret là ne nous laisse en aucun cas sur notre faim. Et même si la fatigue ou le désarroi de Gabin

là ne nous laisse en aucun cas sur notre faim. Et même si la fatigue ou le désarroi de Gabin se lit sur le tout dernier plan du film, il nous a encore livré le meilleur, ou peu s'en faut, d'une association magique de deux êtres de génie. L'acteur et son metteur en scène au service d'une histoire qu'ils ont magnifié !

se lit sur le tout dernier plan du film, il nous a encore livré le meilleur, ou peu s'en faut, d'une association magique de deux êtres de génie. L'acteur et son metteur en scène au service d'une histoire qu'ils ont magnifié !

Un vrai régal que ce "Maigret et l'affaire Saint-Fiacre" qui alterne avec brio entre l'intérêt nostalgique de ce retour aux sources du commissaire à la pipe et le déroulement de l'enquête qui révèle des suspects parfaitement peignés, de l'insolente ironie du Comte de Saint-Fiacre à la pudeur mystérieuse de l'abbé Jodet.

Néanmoins, le film souffre quelque peu d'un dénouement trop vite expédié, lors même que la scène du dîner est en tous points délectable – ne serait-ce que le fameux "l'assassin prendra-t-il du café ?".

A trop vouloir préserver l'effet de surprise de la révélation finale, le scénario occulte exagérément les éléments qui auraient permis d'envisager la solution de l'énigme, solution qui par ailleurs n'est pas sans poser des questions juridiques – comment un créancier privilégié par une hypothèque peut-il obtenir davantage que la somme que lui doit la Comtesse de Saint-Fiacre ? (complicité du notaire ?) Comment ce même créancier pouvait-il racheter les biens en sous main alors que ces ventes devaient nécessairement se faire sous l'égide d'un officier public ?

Peut être le roman apporte-t-il des éclaircissements à ce sujet…

Pour le reste, c'est un excellent divertissement qui mérite de figurer dans toute "Gabinothèque" qui se respecte.

N'attendez pas du roman de Simenon qu'il éclaire quoi que ce soit des questions que vous vous posez !!!

qu'il éclaire quoi que ce soit des questions que vous vous posez !!!

Simenon n'est pas Agatha Christie

n'est pas Agatha Christie ou Boileau et Narcejac ! Toujours il se contrefiche de l'énigme – lorsqu'il y en a une ! – dans ses romans ; Maigret, l'affaire policière et tout le saint-frusquin qui accompagne ces commodes conventions ne sont que prétexte à poser la lourdeur des atmosphères.

ou Boileau et Narcejac ! Toujours il se contrefiche de l'énigme – lorsqu'il y en a une ! – dans ses romans ; Maigret, l'affaire policière et tout le saint-frusquin qui accompagne ces commodes conventions ne sont que prétexte à poser la lourdeur des atmosphères.

L'affaire Saint-Fiacre – c'est ainsi que s'intitule le roman – est avant tout le récit des réminiscences des enfances de Maigret, fils du Régisseur…

c'est ainsi que s'intitule le roman – est avant tout le récit des réminiscences des enfances de Maigret, fils du Régisseur…

Précisément, j'attendais plus de rigueur dans le dénouement eu égard à la place réservée à l'enquête dans le déroulement du récit ! Le soin apporté à la restitution de l'environnement et du contexte affectif n'est pas contradictoire avec cette exigence.

La schizophrénie va finir par me gagner à l'évocation de "Gilou40" et autres "Lagardère".

ni Gabin

ni Gabin ne voulaient donner une suite à Maigret tend un piège

ne voulaient donner une suite à Maigret tend un piège où, dans le cadre étouffant d'un Marais écrasé par la canicule, le réalisateur et l'acteur avaient pourtant réussi une osmose de qualité exceptionnelle. Et ce sont les producteurs qui ont su mettre assez de pression afin que les deux hommes se retrouvent pour la réalisation d'un deuxième épisode aussi réussi que le premier. Dans Maigret tend un piège

où, dans le cadre étouffant d'un Marais écrasé par la canicule, le réalisateur et l'acteur avaient pourtant réussi une osmose de qualité exceptionnelle. Et ce sont les producteurs qui ont su mettre assez de pression afin que les deux hommes se retrouvent pour la réalisation d'un deuxième épisode aussi réussi que le premier. Dans Maigret tend un piège on ressent presque physiquement la lourdeur poisseuse des nuits d'été de la grande ville, des ruelles tortueuses de ce qui était encore, en 1957, un quasi cloaque d'ateliers et de taudis presque abandonné.

Et on frissonne, dans Maigret et l'affaire Saint-Fiacre

on ressent presque physiquement la lourdeur poisseuse des nuits d'été de la grande ville, des ruelles tortueuses de ce qui était encore, en 1957, un quasi cloaque d'ateliers et de taudis presque abandonné.

Et on frissonne, dans Maigret et l'affaire Saint-Fiacre dès le générique, dans le chemin de fer, lors de l'arrivée du Commissaire dans ce Bourbonnais plat, gris, aux larges étendues de peupliers et d'eaux dormantes. Dans l'un et l'autre cas, Delannoy

dès le générique, dans le chemin de fer, lors de l'arrivée du Commissaire dans ce Bourbonnais plat, gris, aux larges étendues de peupliers et d'eaux dormantes. Dans l'un et l'autre cas, Delannoy instille parfaitement l'atmosphère. Georges Simenon

instille parfaitement l'atmosphère. Georges Simenon connaissait parfaitement cette région, pour avoir servi de secrétaire, pendant un an, en 1923, au marquis de Tracy, descendant du philosophe des Lumières, tellement admiré par Stendhal,

connaissait parfaitement cette région, pour avoir servi de secrétaire, pendant un an, en 1923, au marquis de Tracy, descendant du philosophe des Lumières, tellement admiré par Stendhal, qui possédait un manoir à Paray-le-Frésil.

qui possédait un manoir à Paray-le-Frésil.

Mais ce manoir-là ne devait pas offrir au visiteur les murs dénudés du château de Saint-Fiacre, les blessures des meubles vendus, des tableaux disparus, des bibelots escamotés. Et le marquis de Tracy ne devait pas subir le bougonnement rugueux d'Albert, le chauffeur (Jacques Marin) , ni les reproches véhéments du curé du village (Michel Vitold).

, ni les reproches véhéments du curé du village (Michel Vitold). L'impression de désolation, d'abandon de la terre que Maigret enfant a connue si prospère, si éclatante, si brillante est parfaitement rendue. Maigret, qui a quitté il y a si longtemps, à la mort de son père, ce domaine enchanté, où il se cachait dans les buissons pour admirer la folle allure et la beauté de la jeune comtesse de Saint-Fiacre, ressent forcément avec tristesse le poids des années enfuies.

L'impression de désolation, d'abandon de la terre que Maigret enfant a connue si prospère, si éclatante, si brillante est parfaitement rendue. Maigret, qui a quitté il y a si longtemps, à la mort de son père, ce domaine enchanté, où il se cachait dans les buissons pour admirer la folle allure et la beauté de la jeune comtesse de Saint-Fiacre, ressent forcément avec tristesse le poids des années enfuies.

est, autant qu'il m'en souvienne, assez fidèle au roman, ce qui n'est pas si fréquent pour les adaptations de Simenon,

est, autant qu'il m'en souvienne, assez fidèle au roman, ce qui n'est pas si fréquent pour les adaptations de Simenon, souvent tirées vers la résolution d'une énigme, alors que le romancier se préoccupait bien davantage de l'étude lourde, profonde, fascinante des milieux et des individus. L'affaire Saint-Fiacre

souvent tirées vers la résolution d'une énigme, alors que le romancier se préoccupait bien davantage de l'étude lourde, profonde, fascinante des milieux et des individus. L'affaire Saint-Fiacre présente, d'ailleurs, une assez belle palette de saletés, de comportements minables, de secrets boueux : ceux qui sont dévoilés lors du repas final où tous et chacun sont mis en cause, où la mort de la comtesse de Saint-Fiacre apparaît bien comme une somme d'indifférences, d'insensibilités, d'abjections qui compose un meurtre presque collectif, même si le coup final et décisif a bien été porté par un duo de crapules orgueilleuses. Toujours est-il que cette fin, toute en accélération – mais sans doute avec un peu trop de théâtralité – m'a fait songer à une autre excellente conclusion d'un film de la même époque : Marie-Octobre,

présente, d'ailleurs, une assez belle palette de saletés, de comportements minables, de secrets boueux : ceux qui sont dévoilés lors du repas final où tous et chacun sont mis en cause, où la mort de la comtesse de Saint-Fiacre apparaît bien comme une somme d'indifférences, d'insensibilités, d'abjections qui compose un meurtre presque collectif, même si le coup final et décisif a bien été porté par un duo de crapules orgueilleuses. Toujours est-il que cette fin, toute en accélération – mais sans doute avec un peu trop de théâtralité – m'a fait songer à une autre excellente conclusion d'un film de la même époque : Marie-Octobre, le dernier grand Duvivier.

le dernier grand Duvivier. On a raison de célébrer la distribution de L'affaire Saint-Fiacre

On a raison de célébrer la distribution de L'affaire Saint-Fiacre : elle est une des plus réussies qui se puisse, chacun des acteurs, quelle que soit l'importance de son rôle, le jouant à la perfection ; tout au plus peut-on s'agacer de temps en temps devant les outrances de Robert Hirsch,

: elle est une des plus réussies qui se puisse, chacun des acteurs, quelle que soit l'importance de son rôle, le jouant à la perfection ; tout au plus peut-on s'agacer de temps en temps devant les outrances de Robert Hirsch, théâtreux coutumier du fait, mais Frankeur,

théâtreux coutumier du fait, mais Frankeur, Morel,

Morel, Auclair,

Auclair, Vitold

Vitold sont tous remarquables ; et les silhouettes, Gabrielle Fontan,

sont tous remarquables ; et les silhouettes, Gabrielle Fontan, Micheline Luccioni,

Micheline Luccioni, Hélène Tossy,

Hélène Tossy, Marcel Pérès

Marcel Pérès le sont tout autant…

le sont tout autant…

Dommage, bien dommage que Jean Delannoy n'ait pas réalisé un troisième Maigret ; dommage aussi que Jean Gabin,

n'ait pas réalisé un troisième Maigret ; dommage aussi que Jean Gabin, en revanche, se soit laissé tenter par Gilles Grangier,

en revanche, se soit laissé tenter par Gilles Grangier, son habituel factotum, de tourner Maigret voit rouge,

son habituel factotum, de tourner Maigret voit rouge, qui est une véritable catastrophe.

qui est une véritable catastrophe.

Page générée en 0.018 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter