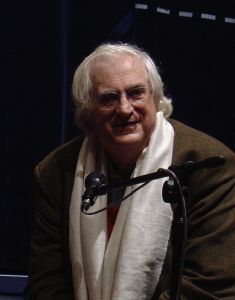

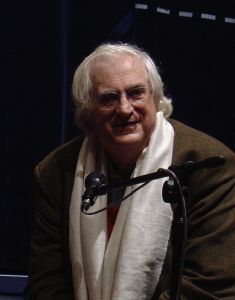

On peut le remercier d'avoir réintégré dans le circuit du cinéma Pierre Bost et Jean Aurenche

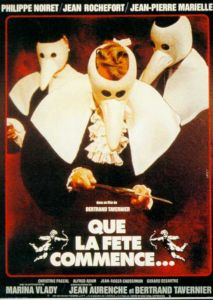

On peut le remercier d'avoir réintégré dans le circuit du cinéma Pierre Bost et Jean Aurenche que le gluant terrorisme intellectuel de la Nouvelle Vague souhaitait mettre au rancart. On peut avoir grand plaisir à regarder beaucoup de ses films, Que la fête commence,

que le gluant terrorisme intellectuel de la Nouvelle Vague souhaitait mettre au rancart. On peut avoir grand plaisir à regarder beaucoup de ses films, Que la fête commence, Le juge et l'assassin,

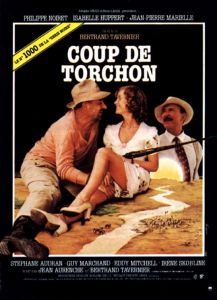

Le juge et l'assassin, Coup de torchon,

Coup de torchon, Un dimanche à la campagne,

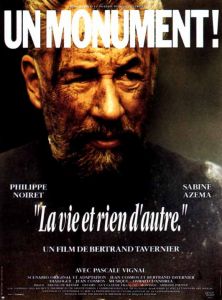

Un dimanche à la campagne, La vie et rien d'autre,

La vie et rien d'autre, Capitaine Conan

Capitaine Conan malgré des maladresses et un discours souvent un peu emphatique et engagé. On doit aussi admirer ses deux livraisons de Voyage à travers le cinéma français

malgré des maladresses et un discours souvent un peu emphatique et engagé. On doit aussi admirer ses deux livraisons de Voyage à travers le cinéma français qui sont des merveilles que chacun devrait posséder, voir et revoir.

Mais on ne peut pas tout lui passer. Son cinéma est bien léché, nourri d'acteurs majuscules mais on peut penser que le réalisateur n'a pas tout à fait les moyens de ses ambitions et qu'il peut ainsi passer complétement à côté de la plaque (Dans la brume électrique,

qui sont des merveilles que chacun devrait posséder, voir et revoir.

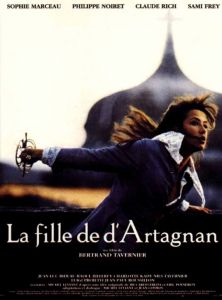

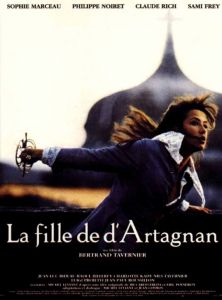

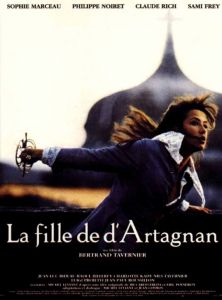

Mais on ne peut pas tout lui passer. Son cinéma est bien léché, nourri d'acteurs majuscules mais on peut penser que le réalisateur n'a pas tout à fait les moyens de ses ambitions et qu'il peut ainsi passer complétement à côté de la plaque (Dans la brume électrique, par exemple). Et il y en avait, une belle ambition, pour La fille de d'Artagnan,

par exemple). Et il y en avait, une belle ambition, pour La fille de d'Artagnan, qui prétendait ajouter une nouvelle page à la geste des Trois mousquetaires,

qui prétendait ajouter une nouvelle page à la geste des Trois mousquetaires, à cette légende dorée qui a donné lieu à tant et tant d'interprétations à toutes les époques et dans tous les pays (jusqu'à l'Égypte ! Al-Foursan al-Thalâth de Togo Mizrahi, en 1941 me souffle l'amie Wikipédia).

Trilogie des Mousquetaires, donc. Le premier roman se passe en 1625, sous Louis XIII, comme chacun sait. Le deuxième, Vingt ans après se situe donc – logiquement ! – en 1645, aux temps de la Fronde et de Mazarin. Et le troisième, Le vicomte de Bragelonne,

à cette légende dorée qui a donné lieu à tant et tant d'interprétations à toutes les époques et dans tous les pays (jusqu'à l'Égypte ! Al-Foursan al-Thalâth de Togo Mizrahi, en 1941 me souffle l'amie Wikipédia).

Trilogie des Mousquetaires, donc. Le premier roman se passe en 1625, sous Louis XIII, comme chacun sait. Le deuxième, Vingt ans après se situe donc – logiquement ! – en 1645, aux temps de la Fronde et de Mazarin. Et le troisième, Le vicomte de Bragelonne, aux débuts du règne personnel de Louis XIV. Sur une idée initiale de Riccardo Freda,

aux débuts du règne personnel de Louis XIV. Sur une idée initiale de Riccardo Freda, le projet de Tavernier

le projet de Tavernier et de son co-scénariste Jean Cosmos est de placer un récit intermédiaire entre le deuxième et le troisième segment. L'action de La fille de d'Artagnan

et de son co-scénariste Jean Cosmos est de placer un récit intermédiaire entre le deuxième et le troisième segment. L'action de La fille de d'Artagnan est donc placée en 1654.

est donc placée en 1654.

Après tout pourquoi pas ? Un charmant roman de Roger Nimier inachevé à cause de sa mort accidentelle puis terminé par Antoine Blondin s'intitule précisément D'Artagnan amoureux ou cinq avant et se situe en 1640 (série télévisée de Yannick Andréi en 1977). Le terreau historique est si riche et les personnages si forts quon peut bien leur prêter de nouvelles aventures.

inachevé à cause de sa mort accidentelle puis terminé par Antoine Blondin s'intitule précisément D'Artagnan amoureux ou cinq avant et se situe en 1640 (série télévisée de Yannick Andréi en 1977). Le terreau historique est si riche et les personnages si forts quon peut bien leur prêter de nouvelles aventures.

et Cosmos n'ont pas le quart du tiers du génie d'Alexandre Dumas

et Cosmos n'ont pas le quart du tiers du génie d'Alexandre Dumas ni même du talent de Roger Nimier.

ni même du talent de Roger Nimier. Ils nous servent un lourd pudding boursouflé dont on peine à sauver quelque chose, à part la charmante poitrine fugacement dévoilée de Sophie Marceau.

Ils nous servent un lourd pudding boursouflé dont on peine à sauver quelque chose, à part la charmante poitrine fugacement dévoilée de Sophie Marceau. Les acteurs, de belle qualité pourtant, Philippe Noiret,

Les acteurs, de belle qualité pourtant, Philippe Noiret, Sami Frey,

Sami Frey, Jean-Luc Bideau,

Jean-Luc Bideau, Claude Rich,

Claude Rich, Charlotte Kady

Charlotte Kady semblent traîner leur peine et leur ennui tout au long des 129 minutes du film (qui se termine heureusement par un combat bien photographié sur les toitures du château de Vaux-le-Vicomte au soleil couchant).

Le scénario est d'une si grande médiocrité qu'on doit renoncer à en conter les développements. Tout au plus doit-on signaler une grande soumission au politiquement correct qui fait du méchant, le duc de Crassac (Claude Rich)

semblent traîner leur peine et leur ennui tout au long des 129 minutes du film (qui se termine heureusement par un combat bien photographié sur les toitures du château de Vaux-le-Vicomte au soleil couchant).

Le scénario est d'une si grande médiocrité qu'on doit renoncer à en conter les développements. Tout au plus doit-on signaler une grande soumission au politiquement correct qui fait du méchant, le duc de Crassac (Claude Rich) , un abominable trafiquant d'esclaves qui importe des Africains en France. On fait mine d'ignorer que ce trafic, le commerce triangulaire se déroulait entre l'Europe, qui envoyait des marchandises sur les côtes de Guinée où les potentats locaux lui livrait de la chair fraîche transportée en Amérique qui, de son côté retournait ses denrées exotiques vers le Vieux continent. Donc Tavernier

, un abominable trafiquant d'esclaves qui importe des Africains en France. On fait mine d'ignorer que ce trafic, le commerce triangulaire se déroulait entre l'Europe, qui envoyait des marchandises sur les côtes de Guinée où les potentats locaux lui livrait de la chair fraîche transportée en Amérique qui, de son côté retournait ses denrées exotiques vers le Vieux continent. Donc Tavernier fait dans le vertueux et, comme un vulgaire réalisateur étasunien, se moque absolument de la vérité historique.

fait dans le vertueux et, comme un vulgaire réalisateur étasunien, se moque absolument de la vérité historique.

Enfin bon, cette Fille de d'Artagnan m'a mis de mauvaise humeur. Déjà qu'avec le confinement… !!!

m'a mis de mauvaise humeur. Déjà qu'avec le confinement… !!!

Page générée en 0.0044 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter