Découvert hier soir sur Arte en version restaurée, I comme Icare est un bon thriller politique qui entretient de nombreuses similitudes avec A cause d'un assassinat

est un bon thriller politique qui entretient de nombreuses similitudes avec A cause d'un assassinat d'Alan J. Pakula

d'Alan J. Pakula tourné 5 ans auparavant. Le président d'un Etat indéterminé est assassiné, mais le procureur Henri Volney (Yves Montand)

tourné 5 ans auparavant. Le président d'un Etat indéterminé est assassiné, mais le procureur Henri Volney (Yves Montand) refuse les conclusions de la commission d'enquête qui conclue à l'acte d'un homme isolé et soi-disant psychologiquement instable, Daslow (l'anagramme d'Oswald, l'homme accusé d'avoir assassiné Le président Kennedy).

refuse les conclusions de la commission d'enquête qui conclue à l'acte d'un homme isolé et soi-disant psychologiquement instable, Daslow (l'anagramme d'Oswald, l'homme accusé d'avoir assassiné Le président Kennedy).

Volney rouvre donc le dossier et découvre que sur 9 témoins, 8 ont été tués, leur mort ayant été maquillée en accident. C'est là que I comme Icare rejoint le début du film de Pakula.

rejoint le début du film de Pakula. Malheureusement, on ne peut s'empêcher de penser que Volney mène son enquête un peu trop facilement, que les pièces du puzzle s'imbriquent de façon un peu mécanique.

Malheureusement, on ne peut s'empêcher de penser que Volney mène son enquête un peu trop facilement, que les pièces du puzzle s'imbriquent de façon un peu mécanique.

La longue séquence de l'expérience de Milgram est glaçante et constitue en quelque sorte l'épine dorsale du film. Selon Wikipedia, cette expérience cherchait à évaluer le degré d'obéissance d'un individu devant une autorité qu'il juge légitime et à analyser le processus de soumission à l'autorité, notamment quand elle induit des actions qui posent des problèmes de conscience au sujet.

Le dernier quart d'heure (rythmé par la musique obsédante de Morricone) , dans le bureau de Volney, est un sommet de tension et de suspense, à mesure que le procureur découvre en décodant les bandes dérobées à Mallory, un membre des services secrets, que l'assassinat liminaire du président fait partie d'un complot beaucoup plus vaste destiné à éliminer des personnalités politiques de premier plan (on peut y voir une allusion au Chili de Pinochet).

, dans le bureau de Volney, est un sommet de tension et de suspense, à mesure que le procureur découvre en décodant les bandes dérobées à Mallory, un membre des services secrets, que l'assassinat liminaire du président fait partie d'un complot beaucoup plus vaste destiné à éliminer des personnalités politiques de premier plan (on peut y voir une allusion au Chili de Pinochet).

Le dernier plan, qui montre l'impact d'une balle sur la baie vitrée du bureau de Volney, accompagné de la chute au ralenti de ce dernier, fait irrésistiblement penser à la fin de Cadavres Exquis de Francesco Rosi

de Francesco Rosi sorti 3 ans auparavant. C'est une séquence magnifique.

sorti 3 ans auparavant. C'est une séquence magnifique.

Non dénué de maladresses, I comme Icare est néanmoins un bon thriller politique, inquiétant et nimbé d'une atmosphère de paranoïa. Il s'en dégage une impression de solitude prégnante, celle d'un homme résolu à faire éclater la vérité dans un monde de faux-semblants, réduit à un univers nocturne que des lueurs éparses arrachent à l'obscurité.

est néanmoins un bon thriller politique, inquiétant et nimbé d'une atmosphère de paranoïa. Il s'en dégage une impression de solitude prégnante, celle d'un homme résolu à faire éclater la vérité dans un monde de faux-semblants, réduit à un univers nocturne que des lueurs éparses arrachent à l'obscurité.

serait un très bon film, sortant de la main d'un artisan soigneux et souvent bien inspiré. Mais Henri Verneuil

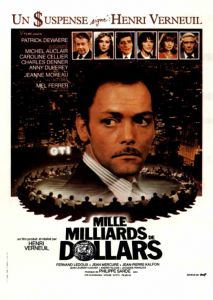

serait un très bon film, sortant de la main d'un artisan soigneux et souvent bien inspiré. Mais Henri Verneuil devait en effet être persuadé qu'une main cachée commande, puisque, trois ans plus tard il tournera Mille milliards de dollars

devait en effet être persuadé qu'une main cachée commande, puisque, trois ans plus tard il tournera Mille milliards de dollars qui est à peu près du même esprit. Vision excitante et démesurée de la marche du monde, tentative d'explication des aléas et drames de l'actualité par la présence d'une vaste conspiration, tout cela ne date évidemment pas d'hier, mais fait toujours recette et satisfait bien des questionnements.

Au fait, qui est derrière qui et qui mène le cours des choses ? Les Juifs ? L'Internationale nazie ? le Groupe de Bilderberg ? La Franc-maçonnerie ? L'Opus Dei ? Wall street ? Le SPECTRE ? (revoir les vieux James Bond)

qui est à peu près du même esprit. Vision excitante et démesurée de la marche du monde, tentative d'explication des aléas et drames de l'actualité par la présence d'une vaste conspiration, tout cela ne date évidemment pas d'hier, mais fait toujours recette et satisfait bien des questionnements.

Au fait, qui est derrière qui et qui mène le cours des choses ? Les Juifs ? L'Internationale nazie ? le Groupe de Bilderberg ? La Franc-maçonnerie ? L'Opus Dei ? Wall street ? Le SPECTRE ? (revoir les vieux James Bond) ou même les Jésuites ? (relire l'admirable Juif errant d'Eugène Sue,

ou même les Jésuites ? (relire l'admirable Juif errant d'Eugène Sue, paru en 1845). Ou alors la Mafia, la Tricontinentale, l'œil de Moscou, les Rose-Croix, la société de Thulé, les satanistes, Fantômas, le Dalaï-Lama ? Va savoir ! Comme trépigne sur scène l'excellente Anne Roumanoff,

paru en 1845). Ou alors la Mafia, la Tricontinentale, l'œil de Moscou, les Rose-Croix, la société de Thulé, les satanistes, Fantômas, le Dalaï-Lama ? Va savoir ! Comme trépigne sur scène l'excellente Anne Roumanoff, On ne nous dit pas tout !

J'ai l'air de me moquer et, de fait, je me moque un peu. N'empêche que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir et revoir I comme Icare

On ne nous dit pas tout !

J'ai l'air de me moquer et, de fait, je me moque un peu. N'empêche que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir et revoir I comme Icare qui, partant des singularités qui ont entouré l'assassinat de John Kennedy et des anomalies réelles ou supposées de l'enquête trace une longue enquête menée par un Procureur intègre, Henri Volney (Yves Montand)

qui, partant des singularités qui ont entouré l'assassinat de John Kennedy et des anomalies réelles ou supposées de l'enquête trace une longue enquête menée par un Procureur intègre, Henri Volney (Yves Montand) , aussi fouineur et déterminé que l'était le Juge d'instruction (Jean-Louis Trintignant)

, aussi fouineur et déterminé que l'était le Juge d'instruction (Jean-Louis Trintignant) acharné à découvrir le secret de la mort de Z,

acharné à découvrir le secret de la mort de Z, c'est-à-dire, comme par hasard, Yves Montand.

c'est-à-dire, comme par hasard, Yves Montand. Volney dispose, autour de lui, d'une équipe ardente, qui lui est toute dévouée, au premier rang de quoi, Charly Feruda (Pierre Vernier)

Volney dispose, autour de lui, d'une équipe ardente, qui lui est toute dévouée, au premier rang de quoi, Charly Feruda (Pierre Vernier) qui abattent un boulot de fou pour traquer les contradictions et sonder les failles de l'instruction.

Dans ce genre de films, le plaisir vient du décorticage systématique de la vérité officielle, qui se révèle brinquebalante et de plus en plus incertaine, des bribes de vérités traquées par un groupe obstiné à démonter les certitudes; I comme Icare

qui abattent un boulot de fou pour traquer les contradictions et sonder les failles de l'instruction.

Dans ce genre de films, le plaisir vient du décorticage systématique de la vérité officielle, qui se révèle brinquebalante et de plus en plus incertaine, des bribes de vérités traquées par un groupe obstiné à démonter les certitudes; I comme Icare est à cet égard un assez joli exercice de style et Henri Verneuil,

est à cet égard un assez joli exercice de style et Henri Verneuil, qui connaît la musique et sait donner du rythme à un film, fait si bien que, malgré un paquet d'invraisemblances aussi considérable que le nombre des vierges pures importunées par le malfaisant et spectaculaire Harvey Weinstein.

qui connaît la musique et sait donner du rythme à un film, fait si bien que, malgré un paquet d'invraisemblances aussi considérable que le nombre des vierges pures importunées par le malfaisant et spectaculaire Harvey Weinstein. En tout cas le réalisateur a le sens du rythme, primordial au cinéma et parvient à faire oublier le salmigondis francilien dans quoi il filme une histoire censée se dérouler n'importe où, au milieu de grosses voitures étasuniennes mais dans un environnement issu de la banlieue française et des gratte-ciel plutôt mesquins de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise.

On n'est évidemment pas si bête pour ne pas s'apercevoir que tous les retournements de situation arrivent à pic, à point nommé et que les hasards heureux ou malheureux surviennent exactement comme il faut qu'ils surviennent ; on n'est pas chien, non plus, pour estimer que la longue promenade de l'honnête Procureur Volney/Yves Montand

En tout cas le réalisateur a le sens du rythme, primordial au cinéma et parvient à faire oublier le salmigondis francilien dans quoi il filme une histoire censée se dérouler n'importe où, au milieu de grosses voitures étasuniennes mais dans un environnement issu de la banlieue française et des gratte-ciel plutôt mesquins de la ville nouvelle de Cergy-Pontoise.

On n'est évidemment pas si bête pour ne pas s'apercevoir que tous les retournements de situation arrivent à pic, à point nommé et que les hasards heureux ou malheureux surviennent exactement comme il faut qu'ils surviennent ; on n'est pas chien, non plus, pour estimer que la longue promenade de l'honnête Procureur Volney/Yves Montand et du cynique patron des services secrets Mallory/Jacques Sereys dans un décor minéral glaçant est absolument invraisemblable et s'achève à l'exact moment où les auxiliaires du procureur ont fini de visiter les cachettes de l'appartement de Mallory et ont saisi – du premier coup – une cassette audio dont le décryptage révélera la vérité sur l'opération Minos. Après tout, lorsque Fantômas dérobe à Paris la Tour Eiffel, je n'ai rien à redire !

et du cynique patron des services secrets Mallory/Jacques Sereys dans un décor minéral glaçant est absolument invraisemblable et s'achève à l'exact moment où les auxiliaires du procureur ont fini de visiter les cachettes de l'appartement de Mallory et ont saisi – du premier coup – une cassette audio dont le décryptage révélera la vérité sur l'opération Minos. Après tout, lorsque Fantômas dérobe à Paris la Tour Eiffel, je n'ai rien à redire !

Mais c'est là, pourtant que le bât blesse un peu : dans l'imperturbable sérieux qu'emploie Henri Verneuil pour développer son récit : avec un peu de distance, un peu d'ironie, une certaine façon de ne pas prendre vraiment au sérieux les thèses qu'il développe, le cinéaste aurait pu garder du recul, mettre dans sa poche le spectateur, laisser planer le doute. En choisissant le parti de présenter comme absolument véridique un récit fait de calembredaines, il affadit le film sans pour autant diminuer d'un iota l'influence de ce qu'il entend dénoncer.

pour développer son récit : avec un peu de distance, un peu d'ironie, une certaine façon de ne pas prendre vraiment au sérieux les thèses qu'il développe, le cinéaste aurait pu garder du recul, mettre dans sa poche le spectateur, laisser planer le doute. En choisissant le parti de présenter comme absolument véridique un récit fait de calembredaines, il affadit le film sans pour autant diminuer d'un iota l'influence de ce qu'il entend dénoncer.

Page générée en 0.0028 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter