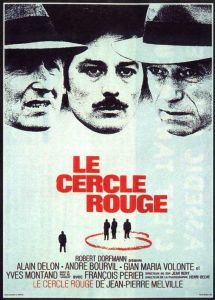

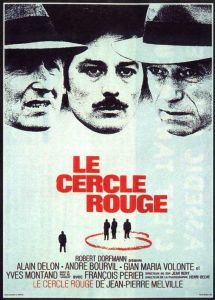

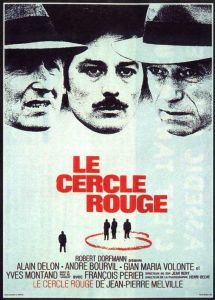

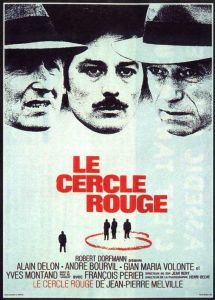

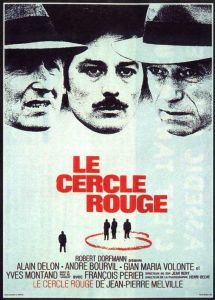

Il s'agit d'une nouvelle édition due à Studio Canal qui améliore nettement l'image de la précédente réalisée par Film-Office. C'est, bien sûr, celle de Studio qu'il faut, désormais, se procurer. Soyez vigilant et regardez la nouvelle jaquette !

Le titre choisi, « Le Cercle rouge », s'explique par une citation empruntée à Boudha : « Quand des hommes, même s'ils s'ignorent, doivent se retrouver un jour, tout peut arriver à chacun d'entre eux, et ils peuvent suivre des chemins divergents, au jour dit, inexorablement, ils seront réunis dans le cercle rouge."

Ce « titre citation » définit parfaitement un film où décors, personnages et comportements tournent autour du thème central de l'enfermement pour dessiner un destin qui ressemble à une tragique fatalité : c'est, en effet, un jeu du chat et de la souris ou, plus gravement, un jeu d'échecs et mat, c'est-à-dire de vie et de mort qui se déroule à l'écran entre les truands et les flics.

Les personnages n'ont pas de passé connu (sauf Jansen-Montand dont on sait qu'il est un ancien flic alcoolique) ni d'avenir défini. Leurs sentiments sont par ailleurs rares et souvent négatifs : solitude, claustration, cupidité, traîtrise, méfiance. Comme en écho à cette intériorité « vide », neige, pluie, boue salissent un espace extérieur très souvent nu (constitué de paysages d'hiver désolés ou de rues vides), fermé, voire oppressant (Cf. le papier peint à rayures verticales de la chambre de Jansen qui l'enferme aussi sûrement que les barreaux d'une prison). Ces décors sont autant d'indices pour traduire le mal-être de personnages montrés dans leur seul comportement, à travers leurs gestes, leurs regards, leurs mouvements ou leurs actes. Car les dialogues sont rares et brefs. Autrement dit, c'est la mise en scène – et la direction d'acteur – qui, saisissant les personnages de l'extérieur, nous interdit l'approche psychologique traditionnelle.

dont on sait qu'il est un ancien flic alcoolique) ni d'avenir défini. Leurs sentiments sont par ailleurs rares et souvent négatifs : solitude, claustration, cupidité, traîtrise, méfiance. Comme en écho à cette intériorité « vide », neige, pluie, boue salissent un espace extérieur très souvent nu (constitué de paysages d'hiver désolés ou de rues vides), fermé, voire oppressant (Cf. le papier peint à rayures verticales de la chambre de Jansen qui l'enferme aussi sûrement que les barreaux d'une prison). Ces décors sont autant d'indices pour traduire le mal-être de personnages montrés dans leur seul comportement, à travers leurs gestes, leurs regards, leurs mouvements ou leurs actes. Car les dialogues sont rares et brefs. Autrement dit, c'est la mise en scène – et la direction d'acteur – qui, saisissant les personnages de l'extérieur, nous interdit l'approche psychologique traditionnelle.

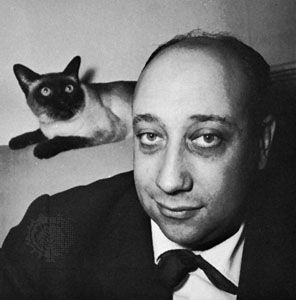

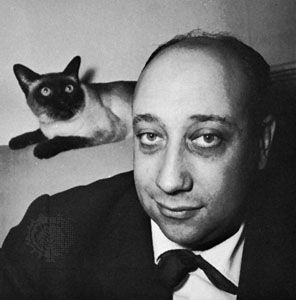

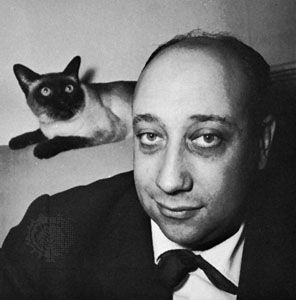

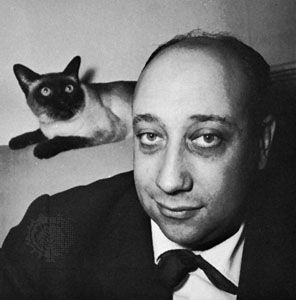

Melville nous propose, en effet, des personnages dés-humanisés pris dans un univers glacial. La femme – et l'amour – sont exclus d'un film exclusivement « viril ». Cette absence d'humanité se révèle dans la référence insistante aux animaux, que ce soit à propos des chats dont s'occupe affectueusement le commissaire Mattei'-Bourvil,

nous propose, en effet, des personnages dés-humanisés pris dans un univers glacial. La femme – et l'amour – sont exclus d'un film exclusivement « viril ». Cette absence d'humanité se révèle dans la référence insistante aux animaux, que ce soit à propos des chats dont s'occupe affectueusement le commissaire Mattei'-Bourvil, ou des insectes qui hantent les cauchemars éprouvants de Jansen.

ou des insectes qui hantent les cauchemars éprouvants de Jansen.

Le film s'inscrit dans une véritable épure, propose une sorte d'abstraction sur les êtres, comme si les personnages montrés, depuis longtemps amers et désabusés, avaient abandonné leur part d'humanité pour ne plus conserver que l'animalité de leur instinct de survie.

Ce « cercle » les enferme une première fois lors de l'un des plus longs casses du cinéma : ils sont même alors présentés – toujours aussi instinctifs et peu humains – comme des « machines » appliquées, minutieuses, précises. Avant de se refermer une seconde et dernière fois à la toute fin du film.

On pourrait alors, en guise d'exergue, rappeler le jugement du commissaire Santi-Périer : « Il n'y a pas d'innocent. Les hommes sont coupables. » -« Même un policier ? », lui objecte Mattei. « Tous les hommes. Tous coupables. »

« Le Cercle rouge » s'est refermé…

Il y a une dimension dont on parle peu dans l'oeuvre de Melville, c'est celle d'oser frôler le ridicule en permanence. Ses décors "à l'américaine" (il a même copié les fenêtres U.S.!), son manque total d'humour, son dialogue sentencieux, sa direction d'acteurs amidonnée. Il est très facile de chambrer les films de Melville.

c'est celle d'oser frôler le ridicule en permanence. Ses décors "à l'américaine" (il a même copié les fenêtres U.S.!), son manque total d'humour, son dialogue sentencieux, sa direction d'acteurs amidonnée. Il est très facile de chambrer les films de Melville. Et en même temps, c'est ce hiératisme qui leur donne tout leur charme. Quand on les regarde hors contexte, les scènes de delirium tremens de Montand,

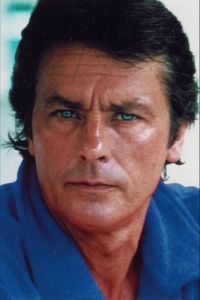

Et en même temps, c'est ce hiératisme qui leur donne tout leur charme. Quand on les regarde hors contexte, les scènes de delirium tremens de Montand, les face à faces "virils" entre Delon

les face à faces "virils" entre Delon et Volonté,

et Volonté, et même Bourvil

et même Bourvil en superflic, tout peut prêter à sourire. Mais il y a une telle foi dans le matériau, une telle volonté de créer des mythes modernes sous les clichés, que "Le cercle rouge

en superflic, tout peut prêter à sourire. Mais il y a une telle foi dans le matériau, une telle volonté de créer des mythes modernes sous les clichés, que "Le cercle rouge " parvient à préserver son statut d'oeuvre majeure du polar.

" parvient à préserver son statut d'oeuvre majeure du polar.

Vous avez tout dit, Gaulhenrix, sur ce film glacé et glaçant, perfection et sommet de l’œuvre de Jean-Pierre Melville, (avec, tout aussi froide, mais plus exaltante, l'admirable Armée des ombres)

(avec, tout aussi froide, mais plus exaltante, l'admirable Armée des ombres) , où les hommes sont réduits à leur plus extrême essence.

, où les hommes sont réduits à leur plus extrême essence.

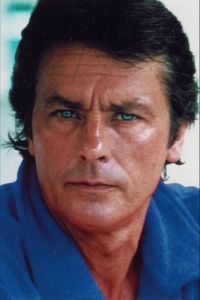

pour mobiliser de telles forces après son évasion ? pourquoi Corey – Alain Delon –

pour mobiliser de telles forces après son évasion ? pourquoi Corey – Alain Delon – a-t-il fait cinq années de prison ?), pas de famille ou d'origine claire (le Commissaire Mattéi – André Bourvil

a-t-il fait cinq années de prison ?), pas de famille ou d'origine claire (le Commissaire Mattéi – André Bourvil (André, comme le note le générique) – et son appartement peuplé seulement de chats, Mattéi qui est à la fois Corse et blond – et nous n'aurons aucune réponse à cette interrogation) et, hors l'ancienne maîtresse de Corey (Anna Douking), et deux numéros hautement tarte de music-hall, aucune femme ne vient introduire un soupçon de beauté dans cette suite de paysages désolés.

(André, comme le note le générique) – et son appartement peuplé seulement de chats, Mattéi qui est à la fois Corse et blond – et nous n'aurons aucune réponse à cette interrogation) et, hors l'ancienne maîtresse de Corey (Anna Douking), et deux numéros hautement tarte de music-hall, aucune femme ne vient introduire un soupçon de beauté dans cette suite de paysages désolés.

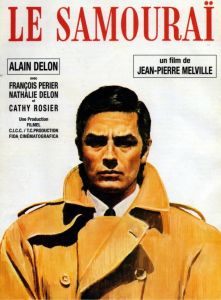

Je crois me souvenir qu'à la sortie du film, des critiques admiratifs avaient effectivement parlé d'épure, comme vous le dites, Gaulhenrix, de film quintessentiel, de cinéma resserré, ascétique, janséniste. Dans la lumière bleutée, angoissante de froideur, si habituelle au réalisateur, Melville, il y a un approfondissement désespéré des thèmes du Doulos,

il y a un approfondissement désespéré des thèmes du Doulos, du Deuxième souffle

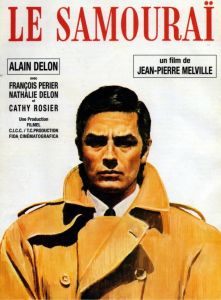

du Deuxième souffle ou du Samouraï,

ou du Samouraï, où la camaraderie, l'amour, avaient leur place. Dans Le cercle rouge,

où la camaraderie, l'amour, avaient leur place. Dans Le cercle rouge, quelles sont les relations de Vogel et de Corey ? Homosexuelles, comme je l'ai jadis lu sous la plume d'un critique hardi ? De pure utilité pratique, pour la réalisation du casse ? D'estime mutuelle ? On n'en sait, là non plus, trop rien…

quelles sont les relations de Vogel et de Corey ? Homosexuelles, comme je l'ai jadis lu sous la plume d'un critique hardi ? De pure utilité pratique, pour la réalisation du casse ? D'estime mutuelle ? On n'en sait, là non plus, trop rien…

Ah ! Mon côté pion se permet de vous corriger, Gaulhenrix : lorsque vous écrivez : On pourrait alors, en guise d'exergue, rappeler le jugement du commissaire Santi-Périer : «Il n'y a pas d'innocent. Les hommes sont coupables. » -« Même un policier ? », lui objecte Mattei. « Tous les hommes. Tous coupables.» : Santi – François Périer,

: «Il n'y a pas d'innocent. Les hommes sont coupables. » -« Même un policier ? », lui objecte Mattei. « Tous les hommes. Tous coupables.» : Santi – François Périer, donc, n'est pas policier : c'est le patron de la boîte de nuit : celui qui exprime la vérité pessimiste que vous évoquez, c'est l'inspecteur général, patron de la police, joué par Paul Amiot, qui ressemble un peu à Charles Vanel,

donc, n'est pas policier : c'est le patron de la boîte de nuit : celui qui exprime la vérité pessimiste que vous évoquez, c'est l'inspecteur général, patron de la police, joué par Paul Amiot, qui ressemble un peu à Charles Vanel, à qui ce rôle grincheux aurait d'ailleurs convenu comme un gant.

à qui ce rôle grincheux aurait d'ailleurs convenu comme un gant.

Grand merci, Impétueux, pour avoir corrigé cette erreur : j'ai sans doute confondu, à l'époque, le François Périer du Cercle rouge et celui du Samouraï,

et celui du Samouraï, tous deux, bien évidemment, films du même Melville !

tous deux, bien évidemment, films du même Melville !

J'ai revu le film il y a quelques jours, et la même question m'est revenue qu'après le premier visionnage il y a plusieurs années.

Après le braquage, lorsque Corey se retrouve chez le receleur, celui-ci refuse de refourguer les bijoux du casse. Suivant cette scène, Jansen sort de la porte de derrière et remercie ce bon receleur d'avoir refusé (il lui revaudra cela). Du coup, l'equipe doit passer par Santi pour trouver un autre receleur et se fait attraper pour cette raison plus tard.

Ma question : "Quel était l'intérêt pour Jansen de faire cela?" Il dit d'ailleurs au receleur, à propos de Corey, qu'il ne lui reste pas assez de temps pour s'occuper de son compte (quand le receleur lui fait part de ses inquiétudes).

Je crois que vous faites erreur, Monsieur. Ce n'est pas Jansen mais Rico qui sort de derrière une porte, chez le fourgue….Ce Rico que Corey, Delon, est venu casser chez lui, quand il est sorti de prison….Ceci explique cela.

est venu casser chez lui, quand il est sorti de prison….Ceci explique cela.

Revu le film et relu les messages qui se sont étagés sur notre forum. J'avais naguère dit tout le bien que je pensais de ce qu'avait écrit Gaulhenrix ; je m'attache aujourd'hui à ce qu'avait écrit Crégo, qui est parfaitement pertinent.

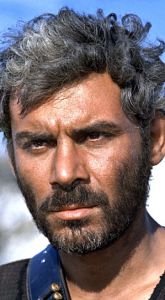

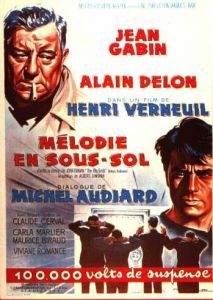

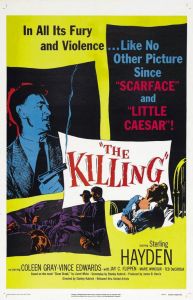

Lors de cette nouvelle vision, j'ai, de fait, été frappé par le côté outrancier, voire ridicule de certaines séquences (la scène du delirium tremens, mais aussi l'évasion de Vogel (Gian Maria Volonte) qui brise d'un coup de pied la vitre d'un pullman) de la collection de hasards heureux, de chances improbables, d'invraisemblances bienvenues qui fait avancer le film : ce n'est pas toujours un défaut, et la plupart des films qui relatent un casse ont ce côté horloger, mathématique, déterministe qui permet que tout fonctionne à la seconde près (jusqu'au détail qui tue et qui fait échouer les voleurs de Mélodie en sous-sol,

qui brise d'un coup de pied la vitre d'un pullman) de la collection de hasards heureux, de chances improbables, d'invraisemblances bienvenues qui fait avancer le film : ce n'est pas toujours un défaut, et la plupart des films qui relatent un casse ont ce côté horloger, mathématique, déterministe qui permet que tout fonctionne à la seconde près (jusqu'au détail qui tue et qui fait échouer les voleurs de Mélodie en sous-sol, de Topkapi,

de Topkapi, de L'ultime razzia

de L'ultime razzia et de bien d'autres) ; dans Le cercle rouge,

et de bien d'autres) ; dans Le cercle rouge, le cambriolage réussit, mais ce n'est pas, précisément et loin de là, un simple film de voleurs astucieux : rien à voir avec Les égouts du paradis

le cambriolage réussit, mais ce n'est pas, précisément et loin de là, un simple film de voleurs astucieux : rien à voir avec Les égouts du paradis !

!

C'est vrai, séquences froides, dialogues sans âme, personnages sans dimension… et même la musique d'Éric Demarsan, si grave et profonde pour L'armée des ombres n'a rien qui retienne.

n'a rien qui retienne.

Et pourtant, Le cercle rouge est un film immense, saisissant, prenant de bout en bout, parce que Jean-Pierre Melville

est un film immense, saisissant, prenant de bout en bout, parce que Jean-Pierre Melville est sans doute le seul réalisateur français qui ait le sens de la grandeur du destin et du côté fatidique de l'existence.

est sans doute le seul réalisateur français qui ait le sens de la grandeur du destin et du côté fatidique de l'existence.

N'est-ce pas justement le propre du chef d'oeuvre que de frôler parfois le ridicule? Cette limite à ne pas franchir…

sans esprit de fayotage je rejoins les avis de notre ami Impétueux.

Page générée en 0.0067 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter