Tout de même, se dire que six ans après, Vittorio De Sica réalisait Le voleur de bicyclette

réalisait Le voleur de bicyclette laisse un peu pantois. Parce que l'aimable divertissement Un Garibaldien au couvent

laisse un peu pantois. Parce que l'aimable divertissement Un Garibaldien au couvent que j'ai capté sur FR3 l'autre soir ne permet tout de même pas d'imaginer de ce que seront les grands films qui vont venir, Sciuscia,

que j'ai capté sur FR3 l'autre soir ne permet tout de même pas d'imaginer de ce que seront les grands films qui vont venir, Sciuscia, Miracle à Milan,

Miracle à Milan, La Ciociara,

La Ciociara, Le jardin des Finzi-Contini

Le jardin des Finzi-Contini …

…

Je dois avouer que je n'ai pas vu la fin du film, que j'avais chargé ma box d'enregistrer, celui-ci passant à des heures tardives, donc indécentes. Comme le journal de FR3 a duré plus que prévu, l'enregistrement s'est arrêté cinq ou six minutes avant la fin et j'ai raté le happy end. Rien de bien grave, ce genre d’œuvres laissant deviner son déroulement très tôt et donnant toutes les prévisibilités évidentes dès le premier quart d'heure d'exposition passé.

Ce qui ne signifie pas que ce soit ennuyeux ou dérisoire, loin de là ! Débarrassé de l'interrogation habituelle sur l'évolution des événements, le spectateur a tout loisir de s'intéresser sur de charmantes petites choses, les physionomies, les mots d'esprit, les études de caractères, les gags, la beauté des actrices, les ridicules des acteurs… détails plaisants, trames de l'intrigue, douceurs des attitudes.

Trente ans après les événements qui font le fonds du film et qui se déroulent dans le royaume de Naples en 1860, Caterinetta Bellelli (Carla Del Poggio) raconte à deux de ses petites-filles ce qui l'a rapprochée de Mariella Dominiani (María Mercader)

raconte à deux de ses petites-filles ce qui l'a rapprochée de Mariella Dominiani (María Mercader) , alors que les deux familles étaient antagonistes, celle de Mariella étant aristocratique et misérable, celle de Caterinetta roturière et opulente. Placées toutes les deux dans la même institution pieuse et malgré la langue de vipère de Geltrude Corbetti (Clara Auteri Pepe), elles se sont liées d'amitié et ont vibré l'une et l'autre lorsque le beau comte Franco Amidei (Leonardo Cortese), fiancé secret de Mariella et tout aussi secret farouche garibaldien, blessé par ses adversaires, s'est réfugié parmi les saintes femmes et les pensionnaires du couvent.

, alors que les deux familles étaient antagonistes, celle de Mariella étant aristocratique et misérable, celle de Caterinetta roturière et opulente. Placées toutes les deux dans la même institution pieuse et malgré la langue de vipère de Geltrude Corbetti (Clara Auteri Pepe), elles se sont liées d'amitié et ont vibré l'une et l'autre lorsque le beau comte Franco Amidei (Leonardo Cortese), fiancé secret de Mariella et tout aussi secret farouche garibaldien, blessé par ses adversaires, s'est réfugié parmi les saintes femmes et les pensionnaires du couvent.

Les péripéties sont gentilles et fraîches, quelques scènes sont drôles et tendres. Mais si je n'avais pas lu, dans le programme de télévision, qu'un film de De Sica passait à la télévision, est-ce que j'aurais regardé cette gentille farce aimable et sans aspérité ?

passait à la télévision, est-ce que j'aurais regardé cette gentille farce aimable et sans aspérité ?

Ajoutons Umberto D. et L'or de Naples

et L'or de Naples parmi ses grandes réussites en tant que réalisateur (mais je n'ai pas vu tous ses films, loin de là).

parmi ses grandes réussites en tant que réalisateur (mais je n'ai pas vu tous ses films, loin de là).

«Tout de même, se dire que six ans après, Vittorio De Sica réalisait Le voleur de bicyclette…»

Et pas n'importe quels six ans, mes amis : de 1941 à 1947 ! Donc pendant et après le fascisme ; donc, pendant et après le suffocant MinCulPop ; pendant et après la Seconde Guerre mondiale.

Tout de même, Impétueux, il y a des limites à rapporter les films exclusivement à leur réalisateur au détriment de toutes autres considérations. Ce sont ici les mouvements les plus élémentaires de l'histoire culturelle qui sont au moins autant en cause: le néoréalisme en général et Le voleur de bicyclette en particulier ne pouvaient se concevoir que "de l'autre côté", une fois au milieu des ruines, «ruines non seulement matérielles mais morales» (comte Sforza).

en particulier ne pouvaient se concevoir que "de l'autre côté", une fois au milieu des ruines, «ruines non seulement matérielles mais morales» (comte Sforza).

Au fond ce qui ici est étrange – voire agaçant – c'est ce prestige de la signature sous lequel notre culture audiovisuelle semble exclusivement placée et qui fait qu'on va passer à la télévision une bluette de 1941 sur la seul foi du nom du réalisateur, alors qu'on ne passera sans doute pas les très, très rares films de cette époque qui valent un vrai coup d’œil, comme Le Mariage de minuit ou Noi vivi,

ou Noi vivi, parce que le nom du réalisateur n'est pas aussi élevé dans la hiérarchie établie par les mandarins.

parce que le nom du réalisateur n'est pas aussi élevé dans la hiérarchie établie par les mandarins.

Bref, normalement vous auriez dû ne pas vous attendre à grand-chose ! D'abord et d'une, parce que pouvoir concevoir et tourner un film non seulement comme Le voleur de bicyclette, mais même des films bien moins ambitieux comme Come persi la guerra

mais même des films bien moins ambitieux comme Come persi la guerra et tant d'autres, demandait une atmosphère de liberté totalement inimaginable dans l'Italie de 1940 – année où, selon le Journal d'Alberto De Stefani (ex-ministre fasciste des Finances en 1922-25, devenu avec le temps de plus en plus réticent et inquiet)…

et tant d'autres, demandait une atmosphère de liberté totalement inimaginable dans l'Italie de 1940 – année où, selon le Journal d'Alberto De Stefani (ex-ministre fasciste des Finances en 1922-25, devenu avec le temps de plus en plus réticent et inquiet)…

…«Même le repentir, ultime manifestation du caractère, est en voie de se raréfier en tant qu'état d'âme.»

Brrr ! Je glisse cette observation hagarde de De Stefani à titre d'indice, parce que ça nous donne un aperçu de l'atmosphère qui régnait. Essayez d'écrire une ligne, de raconter une histoire valable dans un contexte pareil, avec la tête dans un étau.

J'avais sottement oublié de glisser Umberto D parmi les films les plus magnifiques et émouvants de Vittorio De Sica

parmi les films les plus magnifiques et émouvants de Vittorio De Sica et vous avez raison d'en rappeler l'immense qualité, Vincentp.

et vous avez raison d'en rappeler l'immense qualité, Vincentp.

Arca, vous avez raison de tonner contre la politique des signatures qui a fait programmer cette charmante œuvrette dans un cycle du Cinéma de minuit et qui a retenu mon attention par la seule vertu du nom de De Sica ; je vous suis sans doute moins sur ce que – vous ai-je mal lu ? – vous imputez à la période oppressive pendant laquelle le film a été tourné. Peut-être, tout simplement, De Sica

; je vous suis sans doute moins sur ce que – vous ai-je mal lu ? – vous imputez à la période oppressive pendant laquelle le film a été tourné. Peut-être, tout simplement, De Sica n'avait pas encore perçu qu'il pouvait tourner de grands, de très grands films… ou ne savait-il pas encore le faire.

n'avait pas encore perçu qu'il pouvait tourner de grands, de très grands films… ou ne savait-il pas encore le faire.

Ce qui va dans votre sens, c'est que le premier vrai Rossellini, c'est Paisa

c'est Paisa (et surtout Rome ville ouverte,

(et surtout Rome ville ouverte, l'un et l'autre de 1946. Que valent ses films tournés auparavant, un pilote revient

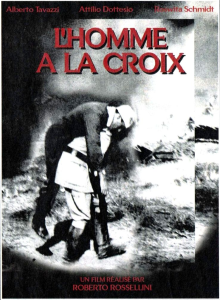

l'un et l'autre de 1946. Que valent ses films tournés auparavant, un pilote revient ou L'homme à la croix

ou L'homme à la croix ? Qui peut nous le dire ?

? Qui peut nous le dire ?

«je vous suis sans doute moins sur ce que – vous ai-je mal lu ? – vous imputez à la période oppressive pendant laquelle le film a été tourné.»

Oppressive n'est pas le mot. Vous confondez peut-être avec la situation du cinéma en France occupée. Avec le règne totalitaire fasciste en Italie, on ne pouvait à peu près rien tourner qui ne soit faux ou falsifié, rien montrer de la réalité sauf bien sûr à ruser avec la censure (comme pour Noi Vivi, officiellement un film qui dépeint le cauchemar communiste et qui connut un succès inattendu car les spectateurs y reconnaissaient l'autre cauchemar…). Le MinCulPop – Ministerio della Cultura Popolare – régnait sur la production culturelle d'une poigne de fer, sans parler du fait qu'en amont de la censure, il y avait "l'annihilation de la pensée", comme l'écrit Lauro De Bosis, antifasciste de la droite monarchiste-constitutionnelle, dans sa lettre d'adieu Histoire de ma mort (1931). Ainsi, en entrevue dans Les bons, les sales, les méchants et les propres, Sergio Leone évoque ce qui est arrivé à La bocca sulla strada,

officiellement un film qui dépeint le cauchemar communiste et qui connut un succès inattendu car les spectateurs y reconnaissaient l'autre cauchemar…). Le MinCulPop – Ministerio della Cultura Popolare – régnait sur la production culturelle d'une poigne de fer, sans parler du fait qu'en amont de la censure, il y avait "l'annihilation de la pensée", comme l'écrit Lauro De Bosis, antifasciste de la droite monarchiste-constitutionnelle, dans sa lettre d'adieu Histoire de ma mort (1931). Ainsi, en entrevue dans Les bons, les sales, les méchants et les propres, Sergio Leone évoque ce qui est arrivé à La bocca sulla strada, un projet de son père le réalisateur Roberto Roberti, dont il n'est resté qu'une bluette insignifiante, sans rapport avec le projet de départ (l'histoire de destins qui se croisent via une boîte à dénonciations), car il ne pouvait pas montrer ci, ni montrer ça…

un projet de son père le réalisateur Roberto Roberti, dont il n'est resté qu'une bluette insignifiante, sans rapport avec le projet de départ (l'histoire de destins qui se croisent via une boîte à dénonciations), car il ne pouvait pas montrer ci, ni montrer ça…

Page générée en 0.0024 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter