Le taudis s'estompe devant le grand ensemble avec le terrain vague comme corridor. Une jeunesse les poches vides tente de trouver ses repères dans cette transition. Les dimanches sont formatés pour l'ennui. Le cinéma est inaccessible, Les dîners familiaux ternes, il ne reste plus que la bande, l'épreuve d'admission, le sang échangé et la fête foraine. Une nouvelle famille de la nuit gommant les incompréhensions et les humiliations parentales.

Les aînés défavorisés ne peuvent faire face aux besoins de leurs descendances. Dehors un béton démesuré sort de terre accompagné d'un semblant de végétation. Les menus larcins en boucles ne rapportent que l'attendrissement bienfaisant d'un receleur compréhensif.

En ces temps de plein emploi, cette jeunesse en lutte contre un conformisme ancestral ne désire que sensations, plaisirs et désœuvrements. Le père trime à l'usine, la mère fait la cuisine pendant que le rejeton dévalise le prisunic.

Certains sexagénaires de l'an 2000 se reconnaîtront dans cette panoplie existentielle et ces conflits de générations du début des années soixante où le fils refusant de baisser les yeux dans une altercation avec le père clame la détresse de toute une jeunesse

« J'en ai marre de vous, du boulot, du quartier, vous ne pouvez pas comprendre »

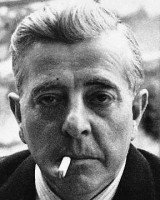

Marcel Carné cerné par le courant de la nouvelle vague fut dans l'obligation de tâter de ces sujets neufs afin de rester connecté dans les tuyaux cinématographiques.

En fonction de cette alternative le résultat est correct avec les contraintes d'un sujet difficile à traiter sombrant souvent dans des clichés supportables grâce à une bien belle Danielle Gaubert se battant comme un homme mais sachant récompenser le méritant par des mots rarement prononcés dans un tel contexte « Je t'aime bien ».

Il faudra que je revoie ce film – assez médiocre – d'un Carné un peu surévalué dans le paysage cinématographique français qui m'avait paru déjà un peu tarte il y a quatre ou cinq ans en DVD dans l'assez mauvaise édition d'une collection à trois sous. Ce qui se passe en 1960, c'est l'émergence de ce qu'on a appelé alors les Blousons, qui étaient noirs, lorsqu'ils habillaient les fils de prolos trimant dur (mais sur le point de s'en sortir) ou dorés, lorsqu'ils vêtaient les enfants gâtés de la prospérité.

un peu surévalué dans le paysage cinématographique français qui m'avait paru déjà un peu tarte il y a quatre ou cinq ans en DVD dans l'assez mauvaise édition d'une collection à trois sous. Ce qui se passe en 1960, c'est l'émergence de ce qu'on a appelé alors les Blousons, qui étaient noirs, lorsqu'ils habillaient les fils de prolos trimant dur (mais sur le point de s'en sortir) ou dorés, lorsqu'ils vêtaient les enfants gâtés de la prospérité.

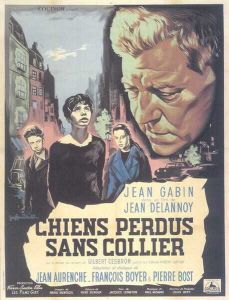

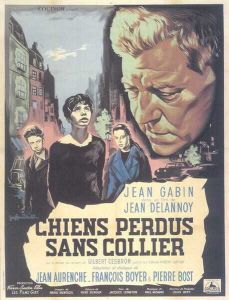

Il me semble me souvenir que les calembredaines faites sur ce Terrain vague n'étaient pas bien méchantes, même si elles indignaient nos parents et effrayaient les vieilles dames. Avec le Gang des Barbares – qui a assassiné Ilan Halimi – où les émeutes de l'automne 2005, on a nettement fait mieux depuis. Mais les Blousons noirs étaient à peine plus violents finalement que les pauvres gosses de Chiens perdus sans collier

n'étaient pas bien méchantes, même si elles indignaient nos parents et effrayaient les vieilles dames. Avec le Gang des Barbares – qui a assassiné Ilan Halimi – où les émeutes de l'automne 2005, on a nettement fait mieux depuis. Mais les Blousons noirs étaient à peine plus violents finalement que les pauvres gosses de Chiens perdus sans collier et très semblables à leurs cousins d'Outre-Atlantique, ceux de West side story

et très semblables à leurs cousins d'Outre-Atlantique, ceux de West side story : on pouvait, alors, faire de très grosses conneries, aller jusqu'au meurtre, par coup de sang ou malchance, mais on ne se vantait pas trop de sa révolte. Et, en général, un boulot trouvé, un mariage conclu, les gosses arrivant, on se rangeait…

: on pouvait, alors, faire de très grosses conneries, aller jusqu'au meurtre, par coup de sang ou malchance, mais on ne se vantait pas trop de sa révolte. Et, en général, un boulot trouvé, un mariage conclu, les gosses arrivant, on se rangeait…

Ce qui nous entraîne un peu loin du film. J'y reviendrai donc, mais rejoins Jipi pour célébrer Danièle Gaubert, morte en 1987 à 44 ans d'un cancer alors qu'elle avait épousé Jean-Claude Killy et avait abandonné le cinéma depuis longtemps…

morte en 1987 à 44 ans d'un cancer alors qu'elle avait épousé Jean-Claude Killy et avait abandonné le cinéma depuis longtemps…

Le film passe actuellement sur Cinécinémas Classic, je l'ai visionné hier. C'est vrai qu'il n'est pas de haute volée, Carné semble effectuer une tentative afin de coller au courant des années 60. C'est plus ou moins raté.

Contrairement à ce qu'indique note site préféré (qui va sûrement arranger cette carence), il y a eu, donc, un DVD de Terrain vague, dans la défunte collection Ciné-Club, dont le principe idiot était de ne rien restaurer ni de l'image, ni du son. Il me semble me rappeler que la copie qui avait servi à graver le DVD était correcte, mais, dans la même collection, La ronde

dans la défunte collection Ciné-Club, dont le principe idiot était de ne rien restaurer ni de l'image, ni du son. Il me semble me rappeler que la copie qui avait servi à graver le DVD était correcte, mais, dans la même collection, La ronde du grand Max Ophuls

du grand Max Ophuls n'a pas eu cette chance…

n'a pas eu cette chance…

Cela dit, vous m'avez donné envie de revoir le film de Carné …

…

Est-il possible que le nom de Danièle Gaubert ne figure pas sur la fiche de ce film dans lequel elle a le premier rôle ?

Je rejoins tout à fait Parsifal : Claudine Auger, qui est citée tient un trente-quatrième rôle dans Terrain vague,

qui est citée tient un trente-quatrième rôle dans Terrain vague, alors que la très talentueuse Danièle Gaubert

alors que la très talentueuse Danièle Gaubert qui abandonna très jeune le cinéma, se maria avec Jean-Claude Killy et mourut d'un cancer en 1987, mène la barque avec beaucoup de sûreté…

qui abandonna très jeune le cinéma, se maria avec Jean-Claude Killy et mourut d'un cancer en 1987, mène la barque avec beaucoup de sûreté…

Comment retrouver le grand cinéaste de Quai des brumes et des Enfants du Paradis

et des Enfants du Paradis dans cette pauvre bluette, qui se veut grave et n'est souvent que ridicule ? C'est que Prévert

dans cette pauvre bluette, qui se veut grave et n'est souvent que ridicule ? C'est que Prévert n'était plus là, me dira-t-on ! Certes, mais Thérèse Raquin,

n'était plus là, me dira-t-on ! Certes, mais Thérèse Raquin, L'air de Paris,

L'air de Paris, et même Les Tricheurs,

et même Les Tricheurs, c'est sans commune mesure avec Terrain vague.

c'est sans commune mesure avec Terrain vague. Sur l'identique mode de la découverte de la délinquance juvénile, il y avait eu, cinq ans avant, l'humanisme niais et sympathique de Chiens perdus sans collier

Sur l'identique mode de la découverte de la délinquance juvénile, il y avait eu, cinq ans avant, l'humanisme niais et sympathique de Chiens perdus sans collier qui était appuyé sur un récit fort de Gilbert Cesbron. Mais là ! Que c'est bête, grandiloquent, mal fichu !

qui était appuyé sur un récit fort de Gilbert Cesbron. Mais là ! Que c'est bête, grandiloquent, mal fichu !

qui est à peu près aussi crédible dans le rôle que le serait Jerry Lewis

qui est à peu près aussi crédible dans le rôle que le serait Jerry Lewis pour incarner Emmanuel Kant ; les gamins sont censés n'avoir que quinze ou seize ans, mais leurs dégaines et leurs comportements laissent supposer des âges moins innocents ; l'histoire est d'une bêtise à pleurer et ce n'est pas l'intervention de Big Chief (Roland Lesaffre)

pour incarner Emmanuel Kant ; les gamins sont censés n'avoir que quinze ou seize ans, mais leurs dégaines et leurs comportements laissent supposer des âges moins innocents ; l'histoire est d'une bêtise à pleurer et ce n'est pas l'intervention de Big Chief (Roland Lesaffre) , vieux baroudeur anarchisant, revenu de tout et ouvert à toutes les folies de la jeunesse, qui arrange ce salmigondis.

, vieux baroudeur anarchisant, revenu de tout et ouvert à toutes les folies de la jeunesse, qui arrange ce salmigondis.

Carné essaye de replacer dans le film la figure fascinante et sulfureuse d'Alain, dans Les tricheurs

essaye de replacer dans le film la figure fascinante et sulfureuse d'Alain, dans Les tricheurs ; il l'appelle Marcel, auto-identification évidente, et le pare de tous les prestiges des anges noirs et de sa propre homosexualité, signal incongru jeté sans vraie raison au milieu du film, lorsque les rapports plus qu'ambigus entre Marcel, donc (Constantin Andrieu) et Hans (Alfonso Mathis) viennent s'insérer dans le récit ; mais il a complètement perdu la main et il ne sait pas trop comment filmer les adolescents sauvages qui oscillent entre le scoutisme et la sauvagerie.

; il l'appelle Marcel, auto-identification évidente, et le pare de tous les prestiges des anges noirs et de sa propre homosexualité, signal incongru jeté sans vraie raison au milieu du film, lorsque les rapports plus qu'ambigus entre Marcel, donc (Constantin Andrieu) et Hans (Alfonso Mathis) viennent s'insérer dans le récit ; mais il a complètement perdu la main et il ne sait pas trop comment filmer les adolescents sauvages qui oscillent entre le scoutisme et la sauvagerie.

Et malgré cela, dans ces immeubles de désolation, une certaine tenue : les cages d'escalier sont propres, les boîtes à lettres n'ont pas été arrachées, les flaques de pisse et les caches de drogue ne se disputent pas la place majeure ; l'horrible dégradation de l'habitat est déjà là : en montant dans les appartements par les escaliers – car les ascenseurs sont toujours en panne – on entend les bruits de disputes conjugales, la radio qui nasille, les cris des bébés, la vie des autres qui perce par les cloisons trop minces. Tout ça va se dégrader année après année et arriver à la situation d'aujourd'hui, les bandes ethniques, les agressions systématiques sur tout ce qui représente l'Autorité, les trafics de toute sorte, l'économie souterraine, les tournantes dans les caves, la montée de l'intégrisme musulman, les charmantes perspectives de territoires entiers devenus étrangers à la communauté nationale…

Ce serait faire beaucoup d'honneur que de considérer Terrain vague comme une ethnographie du monde de la banlieue triste de 1960 ; mais, pour y trouver la moindre trace d'intérêt, c'est pourtant bien sous ce regard qu'on doit y mettre le nez. Si on n'a rien d'autre à faire, évidemment.

comme une ethnographie du monde de la banlieue triste de 1960 ; mais, pour y trouver la moindre trace d'intérêt, c'est pourtant bien sous ce regard qu'on doit y mettre le nez. Si on n'a rien d'autre à faire, évidemment.

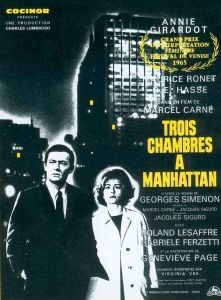

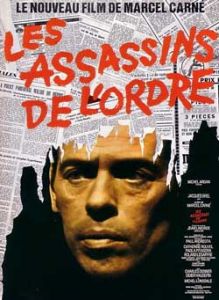

La fin de carrière de Marcel Carné fut moins négligeable que sa réputation ne le laisse penser. Trois chambres à Manhattan

fut moins négligeable que sa réputation ne le laisse penser. Trois chambres à Manhattan et Les assassins de l'ordre

et Les assassins de l'ordre sont ainsi deux films qui me tiennent à coeur. Mais concernant Terrain vague,

sont ainsi deux films qui me tiennent à coeur. Mais concernant Terrain vague, je dois constater que mon avis rejoint exactement celui d'Impétueux.

je dois constater que mon avis rejoint exactement celui d'Impétueux.

Voilà pourtant un film novateur dans le cinéma français de 1960, sans doute le premier à traiter de la vie difficile dans "les grands ensembles" et de la délinquance des bandes de jeunes de banlieues.

Les intentions étaient donc excellentes, mais le résultat n'est pas du tout convaincant, même en remettant le film dans le contexte de sa sortie et du phénomène dit des "blousons noirs".D'une part, les personnages et les situations souffrent d'un manque de crédibilité évident. Difficile de croire aux personnages, notamment à Dan, cette fille chef de gang, même si l'interprétation de Danièle Gaubert est peut-être la plus convaincante de toutes. Ses partenaires jouent faux, notamment celui qui incarne Marcel (Constantin Andrieu), délinquant multirécidiviste qui s'empare de la tête du gang à mi parcours. Difficile de croire aux situations, à ces rituels initiatiques pour entrer dans la bande. D'autre part, les auteurs n'arrivent jamais à trouver le ton juste, l'histoire versant de façon inutile dans le mélodrame.

est peut-être la plus convaincante de toutes. Ses partenaires jouent faux, notamment celui qui incarne Marcel (Constantin Andrieu), délinquant multirécidiviste qui s'empare de la tête du gang à mi parcours. Difficile de croire aux situations, à ces rituels initiatiques pour entrer dans la bande. D'autre part, les auteurs n'arrivent jamais à trouver le ton juste, l'histoire versant de façon inutile dans le mélodrame.

Après le succès des Tricheurs, Marcel Carné

Marcel Carné a essayé, dans Terrain vague

a essayé, dans Terrain vague puis Les jeunes loups,

puis Les jeunes loups, de filmer la jeunesse des baby-boomers mais sans grande réussite, la faute d'abord des dialogues et des scénarios de qualité moyenne, qui faisaient regretter le temps de Prévert.

de filmer la jeunesse des baby-boomers mais sans grande réussite, la faute d'abord des dialogues et des scénarios de qualité moyenne, qui faisaient regretter le temps de Prévert. La faute aussi à des acteurs non-professionnels pas toujours crédibles. N'est pas Bresson

La faute aussi à des acteurs non-professionnels pas toujours crédibles. N'est pas Bresson qui veut…

qui veut…

On peut retenir de Terrain vague la qualité des images en noir et blanc de Claude Renoir

la qualité des images en noir et blanc de Claude Renoir et le témoignage qu'il donne des banlieues de 1960, déjà en perdition par rapport au reste de la société.

et le témoignage qu'il donne des banlieues de 1960, déjà en perdition par rapport au reste de la société.

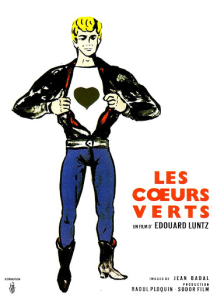

En 1966, Edouard Luntz réalisera Les coeurs verts, un film remarquable -dont je parlerai bientôt- sur les blousons noirs, la vie dans les grands ensembles et la délinquance des bandes de "jeunes". Terrain vague

un film remarquable -dont je parlerai bientôt- sur les blousons noirs, la vie dans les grands ensembles et la délinquance des bandes de "jeunes". Terrain vague fait vraiment pâle figure à côté du film de Luntz.

fait vraiment pâle figure à côté du film de Luntz.

Page générée en 0.0072 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter