FILM TRES REALISTE QUI NOUS PLONGE DANS LE PARIS DES ANNEES 30,DANS LEQUEL MARCELLE ROMEE D'UNE GRANDE BEAUTE EST EBLOUISSANTE.

Coeur de Lilas C'est d'abord une plongée dans le Paris populaire des années 1930. L'ambiance du café-hôtel-salle de danse où se déroule une bonne partie de l'action est saisissante de réalisme. Les ouvriers ont des tronches de brutes, les ouvrières dansent clope au bec, les patrons sont plus vrais que nature.. On y croit sans se forcer.

L'histoire met une dizaine de minutes à se lancer puis le drame se noue et le film prend son rythme. C'est un drame absolu. Un contremaître assassiné. Une enquête de police bâclée. Un inspecteur zélé qui s'infiltre chez les ouvriers soupçonnés. Le voilà logé à l'hôtel où habitent Coeur de lilas (Marcelle Romée) et Martousse (Jean Gabin). Le triangle infernal est formé qui sert de fil rouge jusqu'au drame final.

Non seulement l'histoire est prenante mais le film comporte 3 chansons dont deux sont des chefs d'œuvre de chanson populaire: "La môme caoutchouc" chantée par Gabin et reprise par Fréhel (oui, la grande Fréhel elle même!); et sur un mode joyeux: "Ne te plains pas si ta femme est trop belle", chant de noce entonné par un Fernandel tout jeunôt mais très bon dans sa très courte apparition.

Gabin campe un personnage attachant et complexe, comme dans ses autres films d'avant guerre: sincère mais maladroit, tendre mais incapable de fermer sa grande gueule. Un looser magnifique et un charme fou.

L'autre perle, c'est Marcelle Romée. Elle campe une jeune ouvrière mortifiée par un terrible secret. Belle, fragile, insaisissable, son jeu froid et décalé force l'émotion.

Ce chef-d'œuvre (ignoré) du cinéma français vaut 4 étoiles dans mon Michelin perso.

Martin

Jamais entendu parler, mais je signe de confiance…Bals popu, marlous, fortifs, belle amour et tutti quanti, ça me va tout à fait !

Je reviens sur cette discussion abandonnée, qui permettra peut-être à Impétueux de se procurer le DVD chez son grand ami René Château, car il existe à présent. OK, René est fidèle à lui-même : la copie est piquée des vers (il en manque même un bout durant la scène où Fréhel chante « La môme caoutchouc) mais ça le vaut bien.

chante « La môme caoutchouc) mais ça le vaut bien.

D'abord, ce film est sans doute le plus ancien existant en DVD chez Château, au-delà de l'anecdote présentant Gabin et Fernandel

et Fernandel âgés respectivement de 28 et 29 ans, c'est tout de même du Litvak,

âgés respectivement de 28 et 29 ans, c'est tout de même du Litvak, cela gage d'une relative qualité, la « cinématographicité » est parfaitement respectée au niveau technique : cadrage, montage…tout cela a parfaitement intégré le tout jeune cinéma parlant français et il ne reste pas grand-chose des artifices visuels du muet.

Relevons tout de même la scène de course finale, riche en surimpressions et en travellings-avant accéléré qui représentent un désespoir mené à son paroxysme, une peur irraisonnée de la figure de l'agent…donc toute cette mise en forme sert plutôt à figurer la folie à laquelle s'abandonne Marcelle Romée,

cela gage d'une relative qualité, la « cinématographicité » est parfaitement respectée au niveau technique : cadrage, montage…tout cela a parfaitement intégré le tout jeune cinéma parlant français et il ne reste pas grand-chose des artifices visuels du muet.

Relevons tout de même la scène de course finale, riche en surimpressions et en travellings-avant accéléré qui représentent un désespoir mené à son paroxysme, une peur irraisonnée de la figure de l'agent…donc toute cette mise en forme sert plutôt à figurer la folie à laquelle s'abandonne Marcelle Romée, on entre dans un monde onirique qui rappelle les scènes « rotoscopes » du cartoon « Minnie the moocher » des frères Fleisher, sorti la même année d'ailleurs.

on entre dans un monde onirique qui rappelle les scènes « rotoscopes » du cartoon « Minnie the moocher » des frères Fleisher, sorti la même année d'ailleurs.

Le générique est dominé par Luguet, qui a beaucoup officié dans les opérettes avant d'obtenir des rôles importants à l'écran, et Marcelle Romée

qui a beaucoup officié dans les opérettes avant d'obtenir des rôles importants à l'écran, et Marcelle Romée dont le talent me laisse dubitatif, ses silences sont trop longs, parfois mal gérés… Finalement, Litvak

dont le talent me laisse dubitatif, ses silences sont trop longs, parfois mal gérés… Finalement, Litvak aurait dû lui rajouter du dialogue car la déclamation sied mieux à cette actrice que les mimiques adoptées durant les fameux silences où Luguet

aurait dû lui rajouter du dialogue car la déclamation sied mieux à cette actrice que les mimiques adoptées durant les fameux silences où Luguet se livre à des quasi-monologues.

Une unique (mais longue) scène est réservée à Georges Paulais qui, pour ne pas changer, nous campe un magistrat aveuglé par le devoir. Il fait son numéro qui doit fortement ressembler à ceux qu'il servait sur scène lorsqu'il était l'acteur-fétiche d'André de Lorde, auteur attaché à la torture scénique : arrachage de langue, brûlures au fer rouge…et scène de justice finale. Titys, au crâne ovoïde, aboie quelques lignes et ouvre des portes, mais soutient quand même la veuve éplorée.

se livre à des quasi-monologues.

Une unique (mais longue) scène est réservée à Georges Paulais qui, pour ne pas changer, nous campe un magistrat aveuglé par le devoir. Il fait son numéro qui doit fortement ressembler à ceux qu'il servait sur scène lorsqu'il était l'acteur-fétiche d'André de Lorde, auteur attaché à la torture scénique : arrachage de langue, brûlures au fer rouge…et scène de justice finale. Titys, au crâne ovoïde, aboie quelques lignes et ouvre des portes, mais soutient quand même la veuve éplorée.

Jean Gabin et Fréhel

et Fréhel sont les archétypes masculin et féminin de la faune des pauvres faubourgs, lui a une belle gueule mais se fait clouer le bec par Luguet

sont les archétypes masculin et féminin de la faune des pauvres faubourgs, lui a une belle gueule mais se fait clouer le bec par Luguet (patience, en 1938, il en fera de même avec Brasseur

(patience, en 1938, il en fera de même avec Brasseur dans Quai des brumes)

dans Quai des brumes) car son vice, c'est la violence et le vol. Fréhel

car son vice, c'est la violence et le vol. Fréhel est une prostituée démolie par une vie brûlée par les deux bouts ; le zoom sur ces deux personnages est une publicité pour rameuter dans les salles un public qui voulait absolument que la population faubourienne ressemble à ça, ne jure que par l'accordéon et porte un feutre de travers. Néanmoins, je suis tenté de croire que les bals « underground » étaient effectivement ainsi, Litvak

est une prostituée démolie par une vie brûlée par les deux bouts ; le zoom sur ces deux personnages est une publicité pour rameuter dans les salles un public qui voulait absolument que la population faubourienne ressemble à ça, ne jure que par l'accordéon et porte un feutre de travers. Néanmoins, je suis tenté de croire que les bals « underground » étaient effectivement ainsi, Litvak a dû observer la disposition des musiciens, des danseurs et des consommateurs. L'interlope avait aussi sa place, on aperçoit bien deux hommes efféminés dansant une java, et Brassaï a d'ailleurs confirmé cela à travers son objectif.

a dû observer la disposition des musiciens, des danseurs et des consommateurs. L'interlope avait aussi sa place, on aperçoit bien deux hommes efféminés dansant une java, et Brassaï a d'ailleurs confirmé cela à travers son objectif.

Fernandel : une minute d'écran, pas de dialogue, juste une chanson, cette fugitive apparition ne permet en rien de s'accommoder d'un acteur qui serait appelé à devenir, à raison, une de nos gloires du cinéma, mais pas encore… Il paraît que son rôle devait être plus étoffé, mais l'explosion d'un projecteur l'a rendu momentanément aveugle, et il n'a pas pu jouer plus que cela…ce rôle qu'il n'a pas pu honorer était-il celui de cet invité éméché et encombrant à la noce ? En tout cas, il a été refilé à un cabotin anonyme qui se contente heureusement de trois apparitions.

: une minute d'écran, pas de dialogue, juste une chanson, cette fugitive apparition ne permet en rien de s'accommoder d'un acteur qui serait appelé à devenir, à raison, une de nos gloires du cinéma, mais pas encore… Il paraît que son rôle devait être plus étoffé, mais l'explosion d'un projecteur l'a rendu momentanément aveugle, et il n'a pas pu jouer plus que cela…ce rôle qu'il n'a pas pu honorer était-il celui de cet invité éméché et encombrant à la noce ? En tout cas, il a été refilé à un cabotin anonyme qui se contente heureusement de trois apparitions.

En conclusion, il nous reste un film que le temps n'a pas ménagé mais demeure fort bien ficelé, il se place parmi les réussites de 1931 avec Faubourg Montmartre de Raymond Bernard

de Raymond Bernard (dont l'atmosphère est très proche) et Les croix de bois,

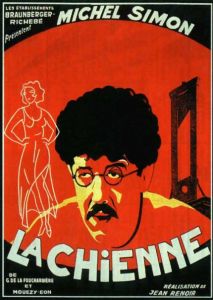

(dont l'atmosphère est très proche) et Les croix de bois, du même, malgré que je n'applique aucun favoritisme. La chienne

du même, malgré que je n'applique aucun favoritisme. La chienne se plaçant quand même au-dessus.

se plaçant quand même au-dessus.

Je tiens à signaler la présence de ma « protégée » Madeleine Guitty, dont la voix criarde et le débit glapissant figurent un cinéma perdu où l'on pouvait jouer de ses disgrâces autant que de ses charmes. C'était une Dorville

dont la voix criarde et le débit glapissant figurent un cinéma perdu où l'on pouvait jouer de ses disgrâces autant que de ses charmes. C'était une Dorville au féminin. Et aussi que la distribution comprenait des acteurs d'opérettes et des revues, ce qui permet d'insérer quelques chansons sans transformer le film en comédie musicale, et ces cargaisons de scènes chantées du cinéma d'avant 1945 ne sont peut-être pas feintes, il paraît que l'on chantait alors à longueur de journée (Momo nous le dit dans sa Chanson du maçon). Gabin,

au féminin. Et aussi que la distribution comprenait des acteurs d'opérettes et des revues, ce qui permet d'insérer quelques chansons sans transformer le film en comédie musicale, et ces cargaisons de scènes chantées du cinéma d'avant 1945 ne sont peut-être pas feintes, il paraît que l'on chantait alors à longueur de journée (Momo nous le dit dans sa Chanson du maçon). Gabin, Fréhel

Fréhel et Fernandel

et Fernandel ont d'ailleurs enregistré les airs du film en 1932 chez Salabert et Polydor, mais les qualités de chant de Luguet

ont d'ailleurs enregistré les airs du film en 1932 chez Salabert et Polydor, mais les qualités de chant de Luguet étant limitées, aucune maison de disques ne l'a approché…

étant limitées, aucune maison de disques ne l'a approché…

Je n'avais jamais entendu parler de ce film….Et grand merci, Florian d'en parler avec tant de souci du détail ! Vous donnez vraiment envie d'y jeter un œil !

En 1932 la rue du Dr Faugeroux n'existait pas encore au Perreux-sur-Marne. L'industrie du caoutchouc et du verre n'y était pas particulièrement développée… Et c'était le début de la commercialisation des matières plastiques… La plastique des femmes suscitait néanmoins l'admiration… En 1932 on retiendra surtout que Gabin et Frehel chantaient "la môme caoutchouc" dans "Cœur de lilas". C'était l'époque des voyous, des apaches (pas les Indiens…) qui fréquentaient les guinguettes des bords de Marne.

L’excellent message de Florian paralyse un peu l'avis de qui découvre le film. Qu'ajouter en effet à cette recension exhaustive et subtile des défauts et des qualités d'un film réalisé par le singulier réalisateur Anatole Litvak qui, Juif ukrainien exilé, s'installa d'abord en Allemagne, puis, chassé par le nazisme, en France, avant de devenir citoyen des États-Unis, de revenir filmer en France, où il est mort, d'ailleurs à Neuilly, en 1974 ?

qui, Juif ukrainien exilé, s'installa d'abord en Allemagne, puis, chassé par le nazisme, en France, avant de devenir citoyen des États-Unis, de revenir filmer en France, où il est mort, d'ailleurs à Neuilly, en 1974 ?

immuable force tranquille (qui ne peut être abattu ou humilié que par les femmes !) reçoive une dégelée de la part d'André Luguet,

immuable force tranquille (qui ne peut être abattu ou humilié que par les femmes !) reçoive une dégelée de la part d'André Luguet, bien davantage caractérisé en homme du monde superficiel (Battement de cœur,

bien davantage caractérisé en homme du monde superficiel (Battement de cœur, Le mariage de Chiffon

Le mariage de Chiffon et bien d'autres…). En 1932, assurément, les personnalités n'étaient pas aussi figées qu'elles l'ont été ensuite… Et si on ne peut pas dire que Marcelle Romée

et bien d'autres…). En 1932, assurément, les personnalités n'étaient pas aussi figées qu'elles l'ont été ensuite… Et si on ne peut pas dire que Marcelle Romée a laissé une trace dans les esprits, malgré sa réelle étrange beauté, c'est pour la simple raison que, quelques mois après le tournage de Cœur de lilas,

a laissé une trace dans les esprits, malgré sa réelle étrange beauté, c'est pour la simple raison que, quelques mois après le tournage de Cœur de lilas, enfuie d'une clinique psychiatrique, elle se zigouillait en se jetant dans la Seine… Quant à Fréhel,

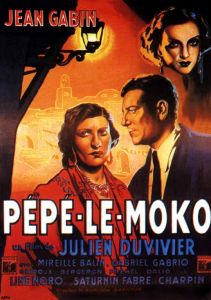

enfuie d'une clinique psychiatrique, elle se zigouillait en se jetant dans la Seine… Quant à Fréhel, elle engageait là, après ses grands succès de la scène, une intéressante mais trop parcellaire carrière au cinéma (Pépé le Moko,

elle engageait là, après ses grands succès de la scène, une intéressante mais trop parcellaire carrière au cinéma (Pépé le Moko, La maison du Maltais)

La maison du Maltais) avant de retourner aux drogues et à l'alcool et de mourir misérablement dans un hôtel de passe en 1951.

avant de retourner aux drogues et à l'alcool et de mourir misérablement dans un hôtel de passe en 1951.

Rien de bien gai, n'est-ce pas ?

Le film ne l'est pas davantage. Le scénario est assez primaire, prévisible et ennuyeux. Un industriel a été assassiné. On soupçonne très vite un de ses collaborateurs, Darny (Marcel Delaitre) qui a contre lui la plupart des apparences ; et on innocente parallèlement une fille publique, Lilas (Marcelle Romée)

qui a contre lui la plupart des apparences ; et on innocente parallèlement une fille publique, Lilas (Marcelle Romée) qui a un alibi d'apparence solide. L'inspecteur Lucot (André Luguet)

qui a un alibi d'apparence solide. L'inspecteur Lucot (André Luguet) , qui a flairé l'anguille sous la roche essaye d'établir la vérité. Il s'enfonce dans les bas-fonds, tombe amoureux de Lilas, dont le barbeau, Martousse (Jean Gabin)

, qui a flairé l'anguille sous la roche essaye d'établir la vérité. Il s'enfonce dans les bas-fonds, tombe amoureux de Lilas, dont le barbeau, Martousse (Jean Gabin) , jaloux et humilié, va passer quelques jours en tôle.

, jaloux et humilié, va passer quelques jours en tôle.

Scénario sans aucune originalité, bien sûr, mais grand talent de Litvak pour mettre en scène des groupes : celui de l'hôtel de passe où vivent Martousse et Lilas et une kyrielle de loques pittoresques, dont La Douleur (Fréhel)

pour mettre en scène des groupes : celui de l'hôtel de passe où vivent Martousse et Lilas et une kyrielle de loques pittoresques, dont La Douleur (Fréhel) et des bals louches des franges de Paris, les fortifs du haut de La Chapelle, sous la houlette auvergnate du couple Charigoul (Pierre Labry

et des bals louches des franges de Paris, les fortifs du haut de La Chapelle, sous la houlette auvergnate du couple Charigoul (Pierre Labry et Madeleine Guitty)

et Madeleine Guitty) ; celui de la noce dans l'auberge des bords de Marne où Lucot et Lilas viennent s'abriter.

; celui de la noce dans l'auberge des bords de Marne où Lucot et Lilas viennent s'abriter.

Dans l'un et l'autre endroit, le récit s'interrompt pour laisser la place aux chansons : La môme caoutchouc par Gabin et Fréhel

et Fréhel d'abord, Ne te plains pas que la mariée soit trop belle par Luguet

d'abord, Ne te plains pas que la mariée soit trop belle par Luguet et Fernandel

et Fernandel et aux mouvements de caméra habiles, virtuoses même. Ce primat de l'animation des groupes sur les scènes plus intimes est une donnée assez remarquable du film.

et aux mouvements de caméra habiles, virtuoses même. Ce primat de l'animation des groupes sur les scènes plus intimes est une donnée assez remarquable du film.

Pas même aux images finales des Enfants du paradis où la même foule en folie sépare inéluctablement Garance de Baptiste ? Je ne serais pas vraiment étonné que Carné

où la même foule en folie sépare inéluctablement Garance de Baptiste ? Je ne serais pas vraiment étonné que Carné ait vu Litvak

ait vu Litvak …

…

Page générée en 0.0078 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter