d'Henri Diamant-Berger

d'Henri Diamant-Berger en 1939.

en 1939.

Je déplore de n'avoir pas encore pu voir Feux de joie de Jacques Houssin de 1938 avec l'immortel Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? mais je suis bien content d'avoir découvert Mademoiselle s'amuse

de Jacques Houssin de 1938 avec l'immortel Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? mais je suis bien content d'avoir découvert Mademoiselle s'amuse de 1947, après la longue parenthèse de la guerre où le Juif Ventura avait fui l'Europe pour porter sa gaieté et son talent en Amérique du Sud.

de 1947, après la longue parenthèse de la guerre où le Juif Ventura avait fui l'Europe pour porter sa gaieté et son talent en Amérique du Sud.

par exemple), demande à Paul Misraki

par exemple), demande à Paul Misraki (musique) et à André Hornez (paroles) de nouvelles chansons et réinvestit les écrans avec le concours du polyvalent Jean Boyer

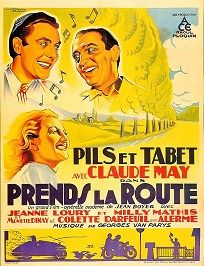

(musique) et à André Hornez (paroles) de nouvelles chansons et réinvestit les écrans avec le concours du polyvalent Jean Boyer : un réalisateur capable de tout, y compris de quasi chefs-d'œuvre (Prends la route

: un réalisateur capable de tout, y compris de quasi chefs-d'œuvre (Prends la route (1936), Circonstances atténuantes

(1936), Circonstances atténuantes (1939) mais aussi de beaucoup moins bien.

(1939) mais aussi de beaucoup moins bien.

Voilà que Mademoiselle s'amuse sans d'atteindre la qualité de ce que Jean Boyer

sans d'atteindre la qualité de ce que Jean Boyer réalisera, avec Ray Ventura en 1950, ce bijou de Nous irons à Paris

réalisera, avec Ray Ventura en 1950, ce bijou de Nous irons à Paris tient largement le niveau et, dans ses courtes 80 minutes une allure et un rythme délicieux.

tient largement le niveau et, dans ses courtes 80 minutes une allure et un rythme délicieux.

Comme toujours dans ces fantaisies musicales, l'anecdote est superficielle, invraisemblable, presque féérique et, dès les premières images, on comprend ce que seront les dernières ; ça n'a absolument aucune importance : ce qui compte, ce sont les séquences chantées et danses, les dialogues en vivacité, les rosseries et les mots d'esprit qui fusent. Et c'est très bien ainsi.

On peut toutefois en dire un mot. Christine Gibson (Gisèle Pascal) est la fille capricieuse, puérile, exigeante et fofolle d'un multimilliardaire (André Randall) qui lui passe toutes ses foucades et ses folies gamines. Chaperonnée par l'austère Mlle Agathe (Jeanne Fusier-Gir)

est la fille capricieuse, puérile, exigeante et fofolle d'un multimilliardaire (André Randall) qui lui passe toutes ses foucades et ses folies gamines. Chaperonnée par l'austère Mlle Agathe (Jeanne Fusier-Gir) et veillée par son soupirant (provisoirement) éconduit, le docteur Jacques (Bernard Lancret)

et veillée par son soupirant (provisoirement) éconduit, le docteur Jacques (Bernard Lancret) , adulée par sa charmante soubrette Thérèse (Catherine Gay), elle ne vit que de ses fantaisies.

La dernière en date de ses lubies est d'attacher à sa jolie personne grâce aux sous de son Papa toute la troupe de Ray Ventura, dont elle a admiré le talent lors d'une soirée où l'orchestre interprétait le grand succès Maria de Bahia. Les musiciens, au début, prennent très bien la situation, vivant l'existence de luxe, de festins et de palaces de la jeune fille. Mais ses impérieuses exigences finissent par les lasser et ils abandonnent l'espiègle enfant qui, privée de son jouet, va comprendre que la vie n'est pas branchée sur ses seules foucades.

Ça s'arrange, Christine vient à résipiscence et entreprend de convaincre les membres de l'orchestre de reprendre le boulot. Il y a vingt minutes finales où le film patine un peu, afin d'atteindre la durée convenable et où des péripéties un peu niaises sont ajoutées pour faire nombre. Mais tout cela passe bien : il y a de la gaieté, du sourire, de la bonne musique. Que demander de plus ?

, adulée par sa charmante soubrette Thérèse (Catherine Gay), elle ne vit que de ses fantaisies.

La dernière en date de ses lubies est d'attacher à sa jolie personne grâce aux sous de son Papa toute la troupe de Ray Ventura, dont elle a admiré le talent lors d'une soirée où l'orchestre interprétait le grand succès Maria de Bahia. Les musiciens, au début, prennent très bien la situation, vivant l'existence de luxe, de festins et de palaces de la jeune fille. Mais ses impérieuses exigences finissent par les lasser et ils abandonnent l'espiègle enfant qui, privée de son jouet, va comprendre que la vie n'est pas branchée sur ses seules foucades.

Ça s'arrange, Christine vient à résipiscence et entreprend de convaincre les membres de l'orchestre de reprendre le boulot. Il y a vingt minutes finales où le film patine un peu, afin d'atteindre la durée convenable et où des péripéties un peu niaises sont ajoutées pour faire nombre. Mais tout cela passe bien : il y a de la gaieté, du sourire, de la bonne musique. Que demander de plus ?Page générée en 0.0023 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter