Lorsque le film est sorti, en 1955, jouant sur l'éternel fonds de galéjades alimenté depuis bien longtemps par Marcel Pagnol, Fernandel

Fernandel et toute une clique de joyeux comédiens qu'on imaginait entourés de cigales et fleurant le pastis, Marseille n'avait pas son image d'aujourd'hui. À tout le moins ce que ceux qui ne la connaissent pas imaginent qu'elle est : un coupe-gorge archi-métissé où des tombereaux de drogue s'échangent sous la protection de kalachnikovs dans des cités fermées à l'Autorité publique. Certes le crime organisé y était absolument présent (voir Borsalino

et toute une clique de joyeux comédiens qu'on imaginait entourés de cigales et fleurant le pastis, Marseille n'avait pas son image d'aujourd'hui. À tout le moins ce que ceux qui ne la connaissent pas imaginent qu'elle est : un coupe-gorge archi-métissé où des tombereaux de drogue s'échangent sous la protection de kalachnikovs dans des cités fermées à l'Autorité publique. Certes le crime organisé y était absolument présent (voir Borsalino ou, mieux Justin de Marseille

ou, mieux Justin de Marseille qui me paraît d'un ton plus juste), mais n'empoisonnait pas la vie de tout le monde.

qui me paraît d'un ton plus juste), mais n'empoisonnait pas la vie de tout le monde.

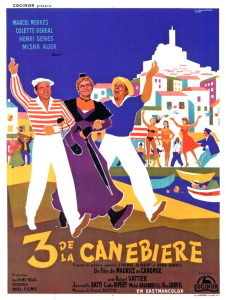

considéré sous son aspect cinématographique, est naturellement d'une nullité abyssale. Le film est l'adaptation d'une opérette Un de la Canebière créée en 1935 et qui eut un immense succès grâce à des couplets mis en musique par le grand Vincent Scotto.

considéré sous son aspect cinématographique, est naturellement d'une nullité abyssale. Le film est l'adaptation d'une opérette Un de la Canebière créée en 1935 et qui eut un immense succès grâce à des couplets mis en musique par le grand Vincent Scotto. Ces couplets, très connus de ceux qui s'intéressent à la musique populaire de l'époque (Les pescadous, Notre Cane, canebière, Le plus beau tango du monde) ne sont pas tous repris, ou très sommairement, dans le film (question de droits et d'économies ?) et je serais bien en peine d'indiquer si les romances qui y sont chantées sont originelles ou originales et écrites pour l'occasion.

Car c'est une opérette filmée que ce film dont le rôle majeur, le pêcheur Toinet qui va trouver le véritable amour à la suite de péripéties dont on peut faire grâce au lecteur, est interprété par le bellâtre Marcel Merkès qui fut une des grandes vedettes du théâtre Mogador, le plus souvent aux côtés de sa femme Paulette Merval. Mais là, dans le rôle de la jeune fleuriste Francine qui va conquérir le bourreau des cœurs, c'est Colette Deréal

Ces couplets, très connus de ceux qui s'intéressent à la musique populaire de l'époque (Les pescadous, Notre Cane, canebière, Le plus beau tango du monde) ne sont pas tous repris, ou très sommairement, dans le film (question de droits et d'économies ?) et je serais bien en peine d'indiquer si les romances qui y sont chantées sont originelles ou originales et écrites pour l'occasion.

Car c'est une opérette filmée que ce film dont le rôle majeur, le pêcheur Toinet qui va trouver le véritable amour à la suite de péripéties dont on peut faire grâce au lecteur, est interprété par le bellâtre Marcel Merkès qui fut une des grandes vedettes du théâtre Mogador, le plus souvent aux côtés de sa femme Paulette Merval. Mais là, dans le rôle de la jeune fleuriste Francine qui va conquérir le bourreau des cœurs, c'est Colette Deréal qui fit une petite carrière au cinéma et une un peu davantage notoire dans la chanson. Ces deux-là ne sont pas bien bons, mais le genre n'est pas très propice à la nuance. Ils sont entourés d'acteurs qui en font évidemment trop, mais dont c'est l'emploi presque obligé : Henri Genès,

qui fit une petite carrière au cinéma et une un peu davantage notoire dans la chanson. Ces deux-là ne sont pas bien bons, mais le genre n'est pas très propice à la nuance. Ils sont entourés d'acteurs qui en font évidemment trop, mais dont c'est l'emploi presque obligé : Henri Genès, Michel Galabru

Michel Galabru (vraiment pitoyable et qui, de surcroît porte à l'écran le surnom de Pénible) René Sarvil. Et chez les dames Jeannette Batti

(vraiment pitoyable et qui, de surcroît porte à l'écran le surnom de Pénible) René Sarvil. Et chez les dames Jeannette Batti dont le seul mérite me paraît être la profondeur (vraiment impressionnante) de ses décolletés.

dont le seul mérite me paraît être la profondeur (vraiment impressionnante) de ses décolletés.

Surnage, dans cette distribution fatiguée, l'intelligence subtile de Robert Vattier (le M. Brun de Marius)

(le M. Brun de Marius) qui est toujours à peu près parfait.

qui est toujours à peu près parfait.

Il y a quelques répliques amusantes (Je serais une petite garce si je faisais avec lui ce que vous voudriez bien que je fasse avec vous ou bien Être riche, ça vous dispense de dépenser de l'argent), la mode de l'époque est bien agréable à regarder (décolletés profonds, tailles de guêpe, robes bouillonnantes, talons hauts), mais personne ne doit regarder ça s'il n'est, comme moi, une momie nostalgique.

Page générée en 0.0035 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter