"Dirty dozen " ne fait pas partie des chefs-d'oeuvre d'Aldrich,

" ne fait pas partie des chefs-d'oeuvre d'Aldrich, mais demeure un de ses films les plus populaires. Dans la droite lignée des "7 mercenaires", il traite une mission-suicide hautement improbable avec un cynisme, une agressivité insensés. Ses "héros" sont des brutes épaisses analphabètes (Clint Walker)

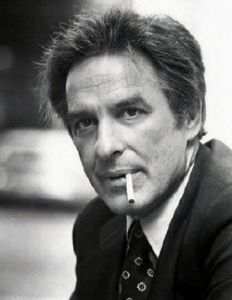

mais demeure un de ses films les plus populaires. Dans la droite lignée des "7 mercenaires", il traite une mission-suicide hautement improbable avec un cynisme, une agressivité insensés. Ses "héros" sont des brutes épaisses analphabètes (Clint Walker) , des mafiosi (Cassavetes)

, des mafiosi (Cassavetes) , des psychopathes (Savalas)

, des psychopathes (Savalas) , des crétins (Sutherland)

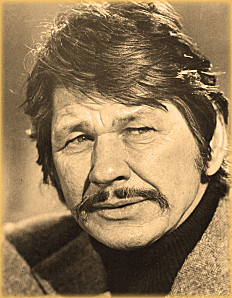

, des crétins (Sutherland) ou au mieux des exclus individualistes (Brown, Bronson)

ou au mieux des exclus individualistes (Brown, Bronson) et l'officier qui les commande est un tueur glacial, sans état d'âme campé par un Lee Marvin

et l'officier qui les commande est un tueur glacial, sans état d'âme campé par un Lee Marvin carrément minéralisé. La guerre doit donc être faite par des assassins dont la seule motivation est d'éviter le peloton d'exécution ? C'est bien ce que dit Aldrich,

carrément minéralisé. La guerre doit donc être faite par des assassins dont la seule motivation est d'éviter le peloton d'exécution ? C'est bien ce que dit Aldrich, parfois avec lourdeur. "Dirty dozen

parfois avec lourdeur. "Dirty dozen " n'évite pas toujours la vulgarité (la séquence des prostituées), mais il garde encore aujourd'hui une santé impressionnante. Le sérieux implacable avec lequel le réalisateur avait traité "Attack

" n'évite pas toujours la vulgarité (la séquence des prostituées), mais il garde encore aujourd'hui une santé impressionnante. Le sérieux implacable avec lequel le réalisateur avait traité "Attack ", son autre grand film de guerre (déjà avec Lee Marvin)

", son autre grand film de guerre (déjà avec Lee Marvin) est ici remplacé par une roublardise, un esprit ludique dignes de "Vera Cruz

est ici remplacé par une roublardise, un esprit ludique dignes de "Vera Cruz ". Aldrich

". Aldrich utilise le chanteur Trini Lopez et bien sûr, le fait chanter, même si ça n'a rien à voir avec l'histoire, il engage le footballeur Jim Brown et lui fait faire une démo de ses talents dans la séquence où il jette les grenades en courant.

utilise le chanteur Trini Lopez et bien sûr, le fait chanter, même si ça n'a rien à voir avec l'histoire, il engage le footballeur Jim Brown et lui fait faire une démo de ses talents dans la séquence où il jette les grenades en courant.

A la fin du film, un général vient dire à Bronson, seul survivant des 12 que l'armée a besoin d'hommes comme lui, alors que quelques semaines plus tôt, il allait être fusillé pour avoir flingué un supérieur ! Le message anti-militariste d'Aldrich (pas très éloigné à bien y regarder de l'esprit d'un "MASH

(pas très éloigné à bien y regarder de l'esprit d'un "MASH ") passe par l'action, la dérision et le spectacle. Pas de sermon, pas d'envolée lyrique, juste des imbéciles galonnés, des étrangleurs crasseux et un leader aussi sensible que Robocop

") passe par l'action, la dérision et le spectacle. Pas de sermon, pas d'envolée lyrique, juste des imbéciles galonnés, des étrangleurs crasseux et un leader aussi sensible que Robocop et le tour est joué.

et le tour est joué.

"Les 7 mercenaires " allaient vers la rédemption de ses anti-héros en jouant l'émotion, "12 salopards

" allaient vers la rédemption de ses anti-héros en jouant l'émotion, "12 salopards " va au fond des choses, sans illusion, mais le sourire aux lèvres. Sarcastique, le sourire…

" va au fond des choses, sans illusion, mais le sourire aux lèvres. Sarcastique, le sourire…

Fort bien vu et bien venu. Un sujet détonant, une réalisation efficace et des acteurs qui en imposent : un régal.

Eh bien après vérification, transfert pas terrible (trop sombre) et surtout format pas respecté ! Le film est présenté en Scope, alors que "12 salopards" a été tourné dans un format spécial plus proche du 1.85. C'est très sensible dans les gros-plans dont le bas est tronqué.

A part ça, pourquoi avoir changé le titre français ? Il n'y a jamais eu d'article ("Les") avant "12 salopards"… Reste à attendre une réédition "définitive" en zone 1. Il y a des films comme ça, qu'on ne finit jamais de racheter !

faussement simpliste, en réalité très sophistiqué, en un mot, brillant. Une des grandes réussites du cinéaste, dont on peut apprécier l'intégralité de l'oeuvre, son envergure, son ambition, actuellement à la Cinémathèque française.

faussement simpliste, en réalité très sophistiqué, en un mot, brillant. Une des grandes réussites du cinéaste, dont on peut apprécier l'intégralité de l'oeuvre, son envergure, son ambition, actuellement à la Cinémathèque française.

Le cinéaste et ses collaborateurs s'intéressent ici de près à la psychologie des individualités qui composent un groupe, lequel s'intègre dans un groupe plus large (l'armée américaine), laquelle agit dans un contexte particulier (une guerre, et une paix relative à l'arrière du conflit).

Les personnalités de chacun des personnages sont très travaillées, cette étude de caractère s'appuyant sur le casting des acteurs, sur des prises de vue centrées sur des regards, des postures, des dialogues, observés ou écoutés de loin ou de près, avec une grande variété de plans.

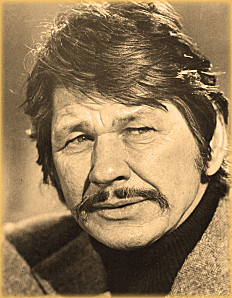

Ernest Borgnine incarne un général, dont on devine les racines populaires, et qui noue logiquement un motus vivendi avec le personnage d'officier rebelle, autodidacte et débrouillard sur le terrain, incarné par Charles Bronson.

incarne un général, dont on devine les racines populaires, et qui noue logiquement un motus vivendi avec le personnage d'officier rebelle, autodidacte et débrouillard sur le terrain, incarné par Charles Bronson. Lequel Bronson s'impose par sa personnalité et son charisme d'acteur, comme le chef du groupe, et l'égal voire le supérieur (par l'intellect, les capacités d'adaptation) de Lee Marvin,

Lequel Bronson s'impose par sa personnalité et son charisme d'acteur, comme le chef du groupe, et l'égal voire le supérieur (par l'intellect, les capacités d'adaptation) de Lee Marvin, progressivement relégué au second plan du commandement. Les séquences à l'intérieur du château vont dans ce sens.

progressivement relégué au second plan du commandement. Les séquences à l'intérieur du château vont dans ce sens.

Mais il y a aussi le personnage incarné de manière magnifique par John Cassavetes, le rebelle associal, qui évolue petit à petit et se réhabilite complètement, en tant qu'homme, au fil des épreuves physiques et morales. Le rebelle s'avère être un artiste imaginatif et courageux.

le rebelle associal, qui évolue petit à petit et se réhabilite complètement, en tant qu'homme, au fil des épreuves physiques et morales. Le rebelle s'avère être un artiste imaginatif et courageux.

Et Robert Ryan, l'officier, enfoncé dans sa morgue, attiré par le pompeux et respectant à la lettre l'étiquette militaire. Peu productif, au final.

l'officier, enfoncé dans sa morgue, attiré par le pompeux et respectant à la lettre l'étiquette militaire. Peu productif, au final.

Et bien sûr, l'illuminé rigolard (Telly Savalas) , qui ressemble étrangement au pasteur mexicain, qui s'est emparé il y a quelques jours d'un avion sur sa terre natale, en compagnie (selon ses propos) "du fils et du saint esprit".

, qui ressemble étrangement au pasteur mexicain, qui s'est emparé il y a quelques jours d'un avion sur sa terre natale, en compagnie (selon ses propos) "du fils et du saint esprit".

Sans oublier l'idiot (Donald Sutherland) choisi cyniquement par Lee Marvin pour jouer le rôle du général passant en revue les troupes…

choisi cyniquement par Lee Marvin pour jouer le rôle du général passant en revue les troupes…

Les relations entre tous ces contributeurs sont parfaitement huilées, le centrage sur l'un ou l'autre de ces personnages, introduisant des idées à la fois cohérentes, variées et nuancées, tantôt sérieuses, tantôt drôles, constituant un subtil moteur narratif, au cœur d'une histoire brutale et virile.

Cette étude de caractères constitue une illustration intéressante des grands principes de la psycho-sociologie des organisations, telle qu'elle est aujourd'hui enseignée par des spécialistes du sujet comme Michel Crozier (ou Alain Touraine).

Au-delà, un spectacle rythmé et spectaculaire, prenant, tel que le cinéma américain a pu le produire avec brio il y a une quarantaine d'années (Patton, …).

…).

Un film à redécouvrir en haute définition (il existe au moins en hd dvd), la copie qui nous a été servie à la Cinémathèque étant de qualité passable et ne mettant pas en valeur la qualité de la photographie.

, le papy octogénaire à l'Action Christine (qui a fait changer de place la moitié de la salle), la matrone à l'Arlequin (Eté précoce)

, le papy octogénaire à l'Action Christine (qui a fait changer de place la moitié de la salle), la matrone à l'Arlequin (Eté précoce) … L'attaque de l'hôtel par Lee Marvin

… L'attaque de l'hôtel par Lee Marvin et ses troupes a quand même reveillé ce spectateur courageux, mais au bout de 90 minutes…

et ses troupes a quand même reveillé ce spectateur courageux, mais au bout de 90 minutes… Faut-il installer un détecteur anti-ronflement dans les salles de répertoire parisiennes ?

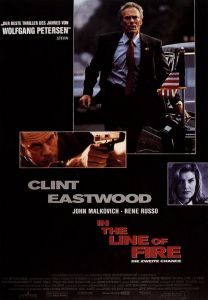

c'est un film pour lequel je n'ai jamais compris l'engouement qu'il suscitait et qui me conduit de la même façon à rejeter le dernier Tarantino rien que par sa bande annonce et Brad Pitt qui gesticule comme un pantin… effectivement hier soir je regardais dans la ligne de mire !…

!…

Aldrich, plus que contrôler parfaitement son sujet, réussit à le transcender, et à ouvrir des pistes de réflexion à l'infini, sur l'état de la société, sur les formes des rapports humains et sociaux, le cheminement hasardeux de l'Histoire, les fondements de la démocratie… passant d'un sujet à l'autre, ou les combinant entre eux, via les agissements rapides de ses personnages.

plus que contrôler parfaitement son sujet, réussit à le transcender, et à ouvrir des pistes de réflexion à l'infini, sur l'état de la société, sur les formes des rapports humains et sociaux, le cheminement hasardeux de l'Histoire, les fondements de la démocratie… passant d'un sujet à l'autre, ou les combinant entre eux, via les agissements rapides de ses personnages.

Mais on peut ne pas être sensible à cet aspect, effectivement, et ne pas le percevoir du tout. Car cet aspect-là se situe en arrière plan du récit, presque invisible.

Une illustration de ce propos : Marvin assiste, impassible, à une exécution capitale, rapide et brutale par pendaison. Le jeu de prises de vue -fixant le regard de Marvin à plusieurs reprises- suggère que l'exécution peut ne pas aller à son terme, et que Marvin peut la stopper. A la vision à ces images, on peut aussi se demander qui est le plus coupable, dans cette exécution ? Le condamné, ou la société qui exécute sans état d'âme un très jeune homme tremblant de peur ? Mais on peut se demander aussi ce qu'en pense un Lee Marvin énigmatique, puis un moment plus tard pourquoi il a été amené à assister à cette exécution. Veut-on lui signifier qu'il a lui aussi la corde à son cou et qu'il sera exécuté s'il ne soumet pas aux ordres de sa hiérarchie ? Les relations entre les uns et les autres, soumises à des règles coercitives, à des rapports de force, ne sont pas très claires, et s'avèrent au fil des développements simplement gouvernées par quelques intérêts du moment présent, ou le jeu de circonstances hasardeuses et chaotiques. La préparation puis la réalisation de cette expédition militaire insensée constituent une loupe grossissante de relations humaines et sociales ordinaires, de leurs enchainements et de leurs déviances possibles.

Des images et des dialogues suggérant aussi que les valeurs de la démocratie, censées être défendues par les soldats et leurs recrues, sont battues en brêche par leurs propres agissements. Ces individus se comportent de façon plus féroce et plus bestiale que leurs ennemis nazis. La démocratie présentée ici semble se maintenir à flot par l'utilisation et la manipulation en cascade de zones "borderline" de l'âme humaine.

Ce film, assez complexe par le cheminement tortueux d'idées présentées de façon quasi-subliminale, a été mal compris, en son temps. Pour ma part, peut-être habitué au style du cinéaste, j'ai perçu une vision des choses anti-belliciste… Un film, comme La horde sauvage (mais de manière moins visible) dynamitant les valeurs traditionnelles de la société bien-pensante américaine, lesquelles suggèrent la récompense finale de personnages vertueux. Les douze salopards

(mais de manière moins visible) dynamitant les valeurs traditionnelles de la société bien-pensante américaine, lesquelles suggèrent la récompense finale de personnages vertueux. Les douze salopards tend à remettre en question des schémas cinématographiques établis (et ouvre par la même occasion la voie la voie aux auteurs du "nouvel hollywood" des années 70).

tend à remettre en question des schémas cinématographiques établis (et ouvre par la même occasion la voie la voie aux auteurs du "nouvel hollywood" des années 70).

Certes.

Cependant, si l'on s'en tient au niveau du pur divertissement acidifié je trouve le film d'Aldrich trop long d'au moins 20 minutes qu'on aurait pu prélever de son 2e tiers.

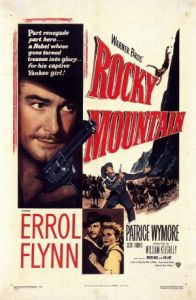

Sur le même thème, je lui préfère franchement son précurseur, L'Invasion secrète, de Roger Corman,

de Roger Corman, plus pur et plus panaché dans sa mise en scène, sans manquer d'écho critique pour autant.

plus pur et plus panaché dans sa mise en scène, sans manquer d'écho critique pour autant.

La matrice du récit est une éternelle redondance dans l'univers amer de Robert Aldrich. Dans sa filmographie, Aldrich

Dans sa filmographie, Aldrich nous livre sempiternellement des resucées qui sont autant de variations du même thème et ce en abordant tous les genres : le polar (en quatrième vitesse)

nous livre sempiternellement des resucées qui sont autant de variations du même thème et ce en abordant tous les genres : le polar (en quatrième vitesse) , le western (Bronco Apache,

, le western (Bronco Apache, El Perdido

El Perdido …) ou encore le film de guerre (Attaque

…) ou encore le film de guerre (Attaque ou ces Douze Salopards).

ou ces Douze Salopards).

Sa vision désenchantée et pessimiste créé à travers des images crues une ambiguïté légitime chez le spectateur qui ne sait plus si Aldrich brocarde les excès et les dérives des institutions américaines ou s'il loue a contrario la violence à force d'inonder ses œuvres de veuleries et de morbidités. Cette ambiguïté née de ces atmosphères interlopes peut donc assurément déranger mais ces différentes pistes de lecture, évoquée ci-avant par vincentp, nourrissent véritablement l'oeuvre de Robert Aldrich

brocarde les excès et les dérives des institutions américaines ou s'il loue a contrario la violence à force d'inonder ses œuvres de veuleries et de morbidités. Cette ambiguïté née de ces atmosphères interlopes peut donc assurément déranger mais ces différentes pistes de lecture, évoquée ci-avant par vincentp, nourrissent véritablement l'oeuvre de Robert Aldrich et laisse rarement le spectateur indifférent.

et laisse rarement le spectateur indifférent.

La réussite, réelle, de ce film ne repose ni sur son thème éculé, ni sur le foisonnement d'images, ni sur cette atmosphère pessimiste, ni sur la réalisation efficace, mais, de mon point de vue, repose sur une savoureuse galerie de portraits montrant un kaléidoscope d'anti-héros, de gouapes ou de scélérats interprétés par des acteurs ad hoc au premier rang desquels Lee Marvin, George Kennedy,

George Kennedy, Ernest Borgnine,

Ernest Borgnine, Robert Ryan

Robert Ryan ou Charles Bronson.

ou Charles Bronson.

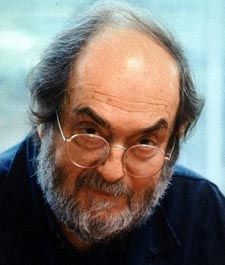

Néanmoins, dans la même veine, le pamphlet anti-militariste et sociétal, je lui préfère largement le subversif Les sentiers de la gloire de Kubrick

de Kubrick ou Côte 465

ou Côte 465 de Mann

de Mann ou encore Voyage au bout de l'enfer

ou encore Voyage au bout de l'enfer de Cimino.

de Cimino. Enfin, pour qui n'est pas rebuté par l'hémoglobine et les bouffées de testostérone, ce film outré nous décrit cet univers suintant de masculinité où l'encéphale n'a qu'une utilité à savoir accueillir le casque militaire !

Enfin, pour qui n'est pas rebuté par l'hémoglobine et les bouffées de testostérone, ce film outré nous décrit cet univers suintant de masculinité où l'encéphale n'a qu'une utilité à savoir accueillir le casque militaire !

Comme je ne me console pas de la mort d'Ernest Borgnine survenue il y a quelques jours, je me suis passé hier ces Douze salopards

survenue il y a quelques jours, je me suis passé hier ces Douze salopards que j'avais un peu oubliés. Et à dire vrai, j'aurais mieux fait de choisir autre chose, Les Vikings,

que j'avais un peu oubliés. Et à dire vrai, j'aurais mieux fait de choisir autre chose, Les Vikings, plus exotique, ou La horde sauvage,

plus exotique, ou La horde sauvage, plus profond.

plus profond.

Ce n'est pas mal mené, Les douze salopards, et même assez plaisant, mais je ne suis pas le seul à penser que c'est bien long et que toute la deuxième partie – l'entraînement du commando – pourrait être raccourcie. Et même – iconoclasme ? – que les épisodes du conflit qui oppose le commandant Reisman (Lee Marvin)

et même assez plaisant, mais je ne suis pas le seul à penser que c'est bien long et que toute la deuxième partie – l'entraînement du commando – pourrait être raccourcie. Et même – iconoclasme ? – que les épisodes du conflit qui oppose le commandant Reisman (Lee Marvin) au colonel Breed (Robert Ryan)

au colonel Breed (Robert Ryan) sont superflus et hors propos…

sont superflus et hors propos…

et il faudra que je revoie Les sept mercenaires.

et il faudra que je revoie Les sept mercenaires. Mais il y a sûrement des tas d'autres exemples… Toujours est-il qu'on distingue assez difficilement les individualités, à part celle des quatre ou cinq vedettes, la forte-tête Cassavetes,

Mais il y a sûrement des tas d'autres exemples… Toujours est-il qu'on distingue assez difficilement les individualités, à part celle des quatre ou cinq vedettes, la forte-tête Cassavetes, l'obsédé Savalas,

l'obsédé Savalas, le débile Sutherland

le débile Sutherland et le massif Bronson

et le massif Bronson et que les autres se font descendre sans qu'on éprouve pour eux le petit sursaut d'empathie indispensable.

On a écrit ici et là, sur le fond du film, tout et son contraire : que c'était un farouche brûlot antimilitariste, ou alors que c'était une apologie de pratiques fascistes… On lit ce qu'on veut, bien sûr… Il me semble que Les douze salopards

et que les autres se font descendre sans qu'on éprouve pour eux le petit sursaut d'empathie indispensable.

On a écrit ici et là, sur le fond du film, tout et son contraire : que c'était un farouche brûlot antimilitariste, ou alors que c'était une apologie de pratiques fascistes… On lit ce qu'on veut, bien sûr… Il me semble que Les douze salopards est avant tout un film de guerre, un film sur la vraie pratique de la guerre, de la guerre moderne, en tout cas, qui n'est pas une partie chevaleresque qui compte pour du beurre, mais un moment où les ennemis sont vraiment les ennemis, où l'on doit en tuer le maximum, par tous les moyens possibles, y compris les moins glorieux (les Allemands – et Allemandes… et s'il y avait des enfants ce serait pareil – piégés comme des rats et explosés par les grenades et l'ammonium). Et la guerre est aussi un moment où la démocratie, le consensus, l'écoute, le respect de l'opinion de chacun doivent disparaître au bénéfice de la discipline absolue, de l'autorité sans faille, de l'exécution sans discussion.

est avant tout un film de guerre, un film sur la vraie pratique de la guerre, de la guerre moderne, en tout cas, qui n'est pas une partie chevaleresque qui compte pour du beurre, mais un moment où les ennemis sont vraiment les ennemis, où l'on doit en tuer le maximum, par tous les moyens possibles, y compris les moins glorieux (les Allemands – et Allemandes… et s'il y avait des enfants ce serait pareil – piégés comme des rats et explosés par les grenades et l'ammonium). Et la guerre est aussi un moment où la démocratie, le consensus, l'écoute, le respect de l'opinion de chacun doivent disparaître au bénéfice de la discipline absolue, de l'autorité sans faille, de l'exécution sans discussion.

Ça décoiffe un peu, ça. Et il n'est pourtant jamais mauvais que ce soit rappelé…

Ah, au fait, Ernest, repose en paix !

repose en paix !

Page générée en 0.0052 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter