Vous parlez très agréablement de cette époque-là, à travers des éléments qu'il me plaît de connaître. Mais vous évoquez moins le fond-même de ce film. En quoi était-il vraiment utile, et de quelle manière un jeune pourrait apprécier cette fiction, s'il n'est pas, comme moi, poussé par un vent de nostalgie?

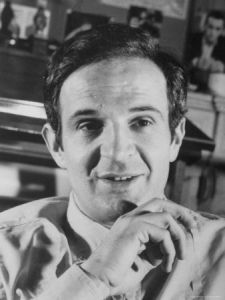

Il y a bien trente cinq ans que je n'avais pas revu ce curieux film passé hier sur Arte, qui est, je crois, le deuxième opus de François Truffaut, qui a moins de charme que Les quatre cents coups,

qui a moins de charme que Les quatre cents coups, film qui précède, qui est beaucoup moins maîtrisé que Jules et Jim

film qui précède, qui est beaucoup moins maîtrisé que Jules et Jim qui viendra ensuite, mais qui, peut-être pour ça, est très intéressant.

qui viendra ensuite, mais qui, peut-être pour ça, est très intéressant.

jouent extrêmement faux, à dessein, et, bien qu'ils ne soient que deux, font davantage songer aux Pieds Nickelés – qui sont trois, comme l'ignorent sûrement les jeunes générations – plutôt qu'à des tueurs, qu'ils sont vraiment), baroque, burlesque, donc, déjanté, mais aussi terriblement tragique, puisque les deux femmes qui comptent vraiment dans la vie du pianiste, Thérèse (Nicole Berger)

jouent extrêmement faux, à dessein, et, bien qu'ils ne soient que deux, font davantage songer aux Pieds Nickelés – qui sont trois, comme l'ignorent sûrement les jeunes générations – plutôt qu'à des tueurs, qu'ils sont vraiment), baroque, burlesque, donc, déjanté, mais aussi terriblement tragique, puisque les deux femmes qui comptent vraiment dans la vie du pianiste, Thérèse (Nicole Berger) et Léna (Marie Dubois)

et Léna (Marie Dubois) disparaissent, l'une se suicidant, l'autre assassinée.

Il y a beaucoup de charme dans la façon de filmer le bistro enfumé où Saroyan (Charles Aznavour,

disparaissent, l'une se suicidant, l'autre assassinée.

Il y a beaucoup de charme dans la façon de filmer le bistro enfumé où Saroyan (Charles Aznavour, remarquable) joue du bastringue et où Bobby Lapointe interprète l'immortel Avanie et framboise au milieu des inscriptions publicitaires pour l'apéritif Claquesin, et pour la bière Ancre Pils, où les affiches des réunions de boxe présentent Charles Humez à la salle Wagram; il y a beaucoup de charme à retrouver les petits détails vrais du monde disparu, les passages cloutés avec de vrais clous, les appareils de radio gigantesques, aux stations aux noms étranges, Hilversum, Beromunster ou Sottens ou les voitures aux pneus à flancs blancs.

J'ai mieux compris, en revoyant ce film (dont, par ailleurs, j'ai trouvé bien médiocres la lumière et le son dans la copie télévisée), j'ai mieux compris ce qu'avait pu apporter, à l'orée des Années Soixante, le ton de liberté voulu par la Nouvelle vague ; dommage qu'elle se soit ensuite enkystée dans ses certitudes…

remarquable) joue du bastringue et où Bobby Lapointe interprète l'immortel Avanie et framboise au milieu des inscriptions publicitaires pour l'apéritif Claquesin, et pour la bière Ancre Pils, où les affiches des réunions de boxe présentent Charles Humez à la salle Wagram; il y a beaucoup de charme à retrouver les petits détails vrais du monde disparu, les passages cloutés avec de vrais clous, les appareils de radio gigantesques, aux stations aux noms étranges, Hilversum, Beromunster ou Sottens ou les voitures aux pneus à flancs blancs.

J'ai mieux compris, en revoyant ce film (dont, par ailleurs, j'ai trouvé bien médiocres la lumière et le son dans la copie télévisée), j'ai mieux compris ce qu'avait pu apporter, à l'orée des Années Soixante, le ton de liberté voulu par la Nouvelle vague ; dommage qu'elle se soit ensuite enkystée dans ses certitudes…

Indépendamment du plaisir qu’un vieux crabe comme moi peut trouver ou retrouver dans les images d’un monde enfui, je crois que l’intérêt d’un tel film est sa liberté de ton. La Qualité française, dont je suis admirateur, était précisément un cinéma de qualité, aux images bien léchées, aux scénarios horlogers, aux personnages dessinés de façon très précise : c’était un cinéma de la cohérence. La Nouvelle vague instaure une atmosphère d’apparence plus brouillonne, plus relâchée d’apparence, mais peut-être plus proche de la vraie vie.

C’est – je ne trouve pas de comparaison meilleure – la différence entre la peinture néoclassique et la peinture impressionniste : est-ce que je vois la Cathédrale de Rouen comme une photographie parfaitement nette, ou comme un jaillissement de lumières et d’irisation différentes sur les pierres ? Qu’est-ce qui va me restituer mieux la vérité de la Cathédrale de Rouen ? (ou des Nymphéas, ou des guinguettes au bord de Marne…?).Je préfère, pour ma part, les peintres dits pompiers aux impressionnistes. Mais nier l'apport des derniers serait puéril. Et la Nouvelle vague c’est la liberté – y compris d’aller jusqu’à l’anarchie et au ridicule – ; c’est intéressant, même si on n’y adhère pas…

Mais un des principaux préceptes de la Nouvelle Vague, c'était le désir de faire VRAI et NATUREL en opposition à l'atmosphère de studio des Duvivier, Christian-Jaque, Autant-Lara, Delannoy, Gilles Grangier etc., tous honnis. Naturel et vérité des intrigues, des dialogues, des décors, etc. Or, si ces préceptes sont parfaitement respectés dans un film, hélas bien oublié comme "Adieu Philippine", on peut dire que Chabrol ne les a respectés que dans ses 2 premiers films (qui sont aussi ses 2 meilleurs : Les Cousins et Le Beau Serge), Truffaut dans Les 400 Coups et dans La Peau Douce et Godard, jamais (sauf, peut être dans Le Mépris, mais c'est le film le moins "godardien" de Godard). Quant à "Tirez sur le pianiste", son humour est plutôt dans la tradition de "Drôle de drame" : intrigue policière invraisemblable, mots d'auteur à foison, comique absurde fondé justement sur l'artifice cinématographique des décors de studio. Ce qui est incohérent, c'est justement le contraste involontaire entre les décors NATURELS et l'ARTIFICE qui règne autant dans le scénario que dans les dialogues et les situations. Ce qui n'empêche pas qu'il se regarde avec plaisir. J'ajoute un détail que les intervenants mâles apprécieront comme il convient : c'est, je crois bien, le seul film où on voit en gros plan les seins magnifiques de Michèle Mercier que le puritain Charly s'empresse de recouvrir d'un drap tartuffien en affirmant que : "Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement !".

« Mais un des principaux préceptes de la Nouvelle Vague, c'était le désir de faire VRAI et NATUREL. »

Ah vraiment !? Eh ben mes vieux ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! (Rire inextinguible) Surtout quand je pense à Godard et Truffaut,

et Truffaut, et plus encore au comédien-emblème Jean-Pierre "je-sonne-faux-et-j'en-suis-fier" Léaud)

et plus encore au comédien-emblème Jean-Pierre "je-sonne-faux-et-j'en-suis-fier" Léaud) … VRAI et NATUREL, yeah sure ! Ha ! Ha ! Ha ! On croit rêver.

… VRAI et NATUREL, yeah sure ! Ha ! Ha ! Ha ! On croit rêver.

Excusez-moi, Xantrailles. Je sais bien qu'il s'agit d'un site sérieux, mais franchement, avouez qu'il y a de quoi rire. Je ne déteste pas toute la Nouvelle vague – je "sauve" quand même plusieurs Truffaut et Varda,

et Varda, notamment – mais même ceux que j'aime, ce n'est certes pas parce qu'ils font – oh là là je sens que ça recommence… Ha ! Ha ! Ha ! – parce qu'ils font vrai et naturel !

notamment – mais même ceux que j'aime, ce n'est certes pas parce qu'ils font – oh là là je sens que ça recommence… Ha ! Ha ! Ha ! – parce qu'ils font vrai et naturel !

Ah ! Me voilà à défendre Truffaut… pour ce qui me semble être un de ses très bons films. Spontanéité : oui ! Rendue par des dialogues, et un excellent scénario. Le film est court et avance à toute vitesse. On retrouve dans ce film l'esprit des polars de cette époque (ceux de Willima Irish,David Goodis…) consistant à aborder de façon naturelle des aspects plus ou moins dramatiques de la société moderne (ici, la marginalité des artistes), avec détachement et humour. Et puis, le cadre urbain poisseux de la petite banlieue, si bien filmé par Truffaut, constitue un personnage à part entière, et est intéressant à découvrir ou à redécouvrir de nos jours. Enfin, le montage, la photographie, la musique, l'interprétation, oeuvre d'excellents professionnels français de l'époque, sont de très belle qualité.

Tout ceci n'est pas faux : mais ce que dit Xantrailles avec raison, c'est qu'on est bien loin, avec ce film, des principes de la Nouvelle Vague par ailleurs affichés avec tant d'orgueil. Ma remarque à moi portait sur la chapelle en général, pas sur ce film de Truffaut en particulier, parce que le naturel et nos amis, ça fait deux. D'où mon rire.

Les films de la "nouvelle vague" sont forcément travaillés eux aussi. Ils ont apporté un renouveau bienvenu au cinéma français à un moment ou la génération d'auteurs précédente commençait à s'essoufler.

Ce qu'ils ont tout de même presque toujours respecté c'est le tournage en décors naturels : des vraies rues, des vrais appartements, des vraies maisons, des vraies voitures qui roulent vraiment (alors qu'auparavant, il faut bien le dire, les scènes étaient souvent tournées dans une carlingue immobile avec un paysage filmé qui défilait sur la vitre arrière et le chauffeur qui faisait semblant de manoeuvrer le volant) ; même les scènes de rues, tournées dans des décors reconstitués en studio, les trains miniatures, les bateaux en modèles réduits secoués par une tempête de salle de bain (comme dans le "Remorques" de Grémillon qui, maintenant donne aussi envie de rigoler), tous ces artifices théâtraux, bien que certains soient devenus célèbres (Hôtel du Nord, Les Portes de la nuit), gênaient quand même quand on voulait paraitre réaliste. Pour le reste, on pourrait dire que les cinéastes de la Nouvelle Vague, ne se sentant pas capables de respecter les préceptes qu'ils avaient eux-mêmes édictés, ont préféré se réfugier dans la désinvolture et la dérision, ou adopter finalement l'esthétique qu'ils avaient tant reprochée à leurs devanciers : les films d'époque de Truffaut (L'Enfant sauvage, Le Dernier Métro), etc.

Je suis un afficionado de cinéma italien : alors à mes yeux, sortir des studios, c'est l'évidence depuis bien avant la Nouvelle Vague. Quand je me gausse de la prétention de nos amis au naturel, je pense d'abord aux dialogues si souvent artificiels, littéraires et sentencieux, au jeu maniéré et éthéré de comédiens-récitants (l'abominable Jean-Pierre Léaud constituant à cet égard ma tête de Turc favorite, mais il y en a d'autres…). À mes yeux et mes oreilles, tout cela sonne terriblement faux. Ça fait "voix de tête". Certes il y a de belles exceptions : par exemple le jeu – d'un naturel exceptionnel – du petit garçon qui interprète L'Enfant sauvage

constituant à cet égard ma tête de Turc favorite, mais il y en a d'autres…). À mes yeux et mes oreilles, tout cela sonne terriblement faux. Ça fait "voix de tête". Certes il y a de belles exceptions : par exemple le jeu – d'un naturel exceptionnel – du petit garçon qui interprète L'Enfant sauvage ; mais ce film est plutôt atypique.

; mais ce film est plutôt atypique.

Il est bien vrai que les cinéastes italiens, à commencer par Vittorio de Sica et son merveilleux "Voleur de bicyclettes" avaient depuis longtemps adopté le principe du tournage en décors naturels. Mais, en cherchant bien, on trouve des films encore plus anciens comme l'excellente "Entraîneuse" d'Albert Valentin et certains films de Pagnol qui sont déjà tournés dans la campagne ou dans des maisons non reconstituées (mais les dialogues de Pagnol, pittoresques et truculents sont plus théâtraux que naturels). Pour ce qui est de la "Nouvelle Vague", on pourrait dire que ce qu'elle a apporté de vraiment nouveau, c'est cette désinvolture, ce je-m'en-fichisme insolent et souvent prétentieux ("Allez vous faire foutre !"), très caractéristique d'une époque où la jeunesse se croyait tout permis parcequ'elle s'estimait brimée par la société "capitaliste, paternaliste, colonialiste, phallocratique, impérialiste, moraliste, etc.", qu'elle voulait se libérer de toutes les contraintes et qu'elle attendait la Révolution (avec un grand R), révolution à laquelle personne ne croit plus depuis belle lurette… Peut être les meilleures réussites de la Nouvelle Vague, les moins soumises à la mode de l'époque, sont-elles à chercher chez les auteurs mineurs et presque oubliés comme Jacques Rozier ou Doniol-Valcroze…

Et pour ce qui est de "L'Enfant sauvage", vous pourriez constater, en lisant le rapport du Docteur Itard dont le film est tiré, que le véritable Victor de l'Aveyron ressemblait beaucoup plus à un loup que le jeune acteur qui joue son rôle dans le film. Ce qui n'empêche que Truffaut a fait preuve d'une audace extraordinaire en essayant de reconstituer ce personnage inimaginable et pourtant parfaitement historique.

Je comprends très bien qu'on déteste Jean-Pierre Léaud, mais il a aussi ses fanatiques (par exemple : Kaurismaki). Il me semble que c'est un acteur dont la particularité est qu'IL SE REGARDE JOUER. Il est toujours en représentation. Mais on peut remarquer qu'il y a des gens comme ça dans la réalité qui, quand ils parlent à quelqu'un, cherchent toujours un miroir pour se regarder parler et vérifier l'impression qu'ils font. C'est, je crois, le cas de J.P. Léaud que j'avais aperçu un soir à la Liberté, bistrot de la rue de la Gaîté et du boulevard Edgar Quinet. Il parlait fort, ne tenait pas en place, se levait sans arrêt pour réclamer je ne sais quoi au garçon et semblait jouer dans la réalité aussi faux que dans ses films. Ce doit être dû à ce que Jean Paul Sartre appellerait une nature "réflexive".

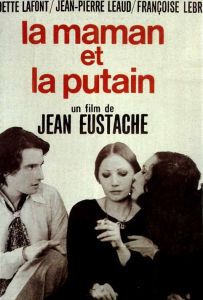

Jean-Pierre Léaud – c'est tout à fait ça – joue, depuis Les Quatre cents coups

c'est tout à fait ça – joue, depuis Les Quatre cents coups (je veux dire juste après ce premier film) ce personnage halluciné et il est absolument fascinant quand son rôle rejoint son personnage, comme dans La Maman et la Putain.

(je veux dire juste après ce premier film) ce personnage halluciné et il est absolument fascinant quand son rôle rejoint son personnage, comme dans La Maman et la Putain.

Cela dit, ce n'est pas divulguer un secret que d'indiquer qu'il a subi d'importants troubles psychiatriques…

Page générée en 0.0069 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter