Avec Le Pianiste, Polanski

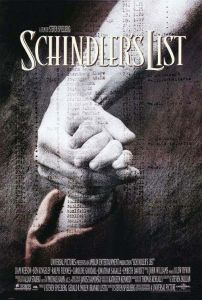

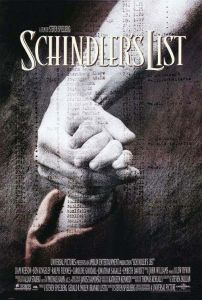

Polanski signe un de ses plus grands films. Longtemps, le cinéaste polonais a repoussé le moment d'affronter ses démons: contrairement à Steven Spielberg

signe un de ses plus grands films. Longtemps, le cinéaste polonais a repoussé le moment d'affronter ses démons: contrairement à Steven Spielberg (ce dernier lui avait proposé La Liste de Schindler

(ce dernier lui avait proposé La Liste de Schindler dans les années 90), Roman Polanski

dans les années 90), Roman Polanski a vécu le génocide juif de la Seconde Guerre Mondiale, enfermé dans le ghetto de Cracovie. S'il échappera de justesse à la déportation, sa mére, elle, n'aura pas cette chance.

a vécu le génocide juif de la Seconde Guerre Mondiale, enfermé dans le ghetto de Cracovie. S'il échappera de justesse à la déportation, sa mére, elle, n'aura pas cette chance.

La trés grande sobriété de la mise en scéne, la justesse du jeu de l'acteur principal qui porte tout le film sur ses épaules (Adrian Brody, révélé dans le film de Terrence Malick, La ligne rouge,

La ligne rouge, splendide dans son côté silhouette mince promenant sur le monde qui l'entoure un regard triste d'une grande mélancolie et terriblement lucide), la maîtrise totale de chaque séquence qu'impose le scénario et les émotions retenues qui s'en dégagent font de ce film une oeuvre magistrale.

splendide dans son côté silhouette mince promenant sur le monde qui l'entoure un regard triste d'une grande mélancolie et terriblement lucide), la maîtrise totale de chaque séquence qu'impose le scénario et les émotions retenues qui s'en dégagent font de ce film une oeuvre magistrale.

On retrouve aussi et enfin Roman Polanski dans une grande forme qu'il n'avait plus eue depuis plusieurs années. Les obsessions du cinéaste sont présentes comme dans ses meilleurs films : la solitude, la peur de l'Autre, le travail sur l'espace clos (par exemple quand Szpilman se retrouve seul à errer dans une petite chambre où à tout moment sa vie peut basculer), l'angoisse, les situations où le protagoniste fleurte avec l'abîme…

dans une grande forme qu'il n'avait plus eue depuis plusieurs années. Les obsessions du cinéaste sont présentes comme dans ses meilleurs films : la solitude, la peur de l'Autre, le travail sur l'espace clos (par exemple quand Szpilman se retrouve seul à errer dans une petite chambre où à tout moment sa vie peut basculer), l'angoisse, les situations où le protagoniste fleurte avec l'abîme…

Au final, on sort de la salle, pensif et silencieux, triste mais aussi heureux d'avoir vécu un moment rare de cinéma ! Roman Polanski a pris ici sa revanche sur ses détracteurs qui le disaient trop vieux, déjà mort. On peut même se réjouir d'une Palme d'Or enfin méritée (même si certaines mauvaise langues y ont vu là plutôt Davd Lynch offrir la récompense à Alain Sarde, leur producteur commun, actuellement en difficulté financière) et espérer qu'elle aidera au succès public que le film mérite.

a pris ici sa revanche sur ses détracteurs qui le disaient trop vieux, déjà mort. On peut même se réjouir d'une Palme d'Or enfin méritée (même si certaines mauvaise langues y ont vu là plutôt Davd Lynch offrir la récompense à Alain Sarde, leur producteur commun, actuellement en difficulté financière) et espérer qu'elle aidera au succès public que le film mérite.

Un film désespérant sur le genre humain, mais heureusement, il y a une double lueur d'espoir : la musique de Chopin et un Allemand capable de l'apprécier…

Ce film est une merveille ! Impossible de sortir de la salle sans être bouleversé par l'interprètation magistrale d'Adrien Brody (espérons qu'il aura l'Oscar). Avec ce film Roman Polanski

(espérons qu'il aura l'Oscar). Avec ce film Roman Polanski réalise son film le plus personnel, eh bien chapeau, je tire ma révérence ! Un film à voir !

réalise son film le plus personnel, eh bien chapeau, je tire ma révérence ! Un film à voir !

Il est évident que "Le Pianiste " est un projet noble et digne, que Polanski

" est un projet noble et digne, que Polanski y a mis toutes ses tripes, et que les prix amassés sont mérités. Néanmoins pour mettre un (modeste) bémol à toutes ces louanges, j'ai trouvé son film assez télévisuel dans la facture, pas toujours très chaleureux. Le magnifique téléfilm "Uprising

y a mis toutes ses tripes, et que les prix amassés sont mérités. Néanmoins pour mettre un (modeste) bémol à toutes ces louanges, j'ai trouvé son film assez télévisuel dans la facture, pas toujours très chaleureux. Le magnifique téléfilm "Uprising " couvrant les mêmes évènements était autrement plus prenant, plus viscéral, sans parler de "La Liste de Schindler

" couvrant les mêmes évènements était autrement plus prenant, plus viscéral, sans parler de "La Liste de Schindler " aux personnages plus complexes. "Le Pianiste

" aux personnages plus complexes. "Le Pianiste " reste évidemment un beau film, mais en le consacrant ainsi, ne confond-on pas son thème et ses qualités artistiques réelles ?

" reste évidemment un beau film, mais en le consacrant ainsi, ne confond-on pas son thème et ses qualités artistiques réelles ?

La valeur de ce film ne réside pas seulement dans le thème mais, comme dans tous les grands films, dans la façon dont le thème est présenté et traité.

L'intérêt du film consiste, d'abord, à rendre compte, à l'aide d'exemples précis, comment toutes les raisons de se rassurer – y compris au moment de la déportation – tombent les unes après les autres pour ne plus laisser place qu'à l'évidence de l'horreur, longtemps tenue pour inimaginable.

Plus généralement, le film dépeint la montée en puissance de la barbarie et, parallèlement, son effet avilissant sur la famille de Szpilman (spoliations en tous genres, racisme, sadisme, assassinats arbitraires, génocide systématisé par la déportation, enfin).

Cette déchéance est le mouvement même d'un film qui s'attache à donner à voir et à faire ressentir cette tragédie à travers le rétrécissement. Polanski installe, en effet, la famille du musicien dans un appartement bourgeois confortable ; puis la montre déplacée autoritairement dans un taudis de deux pièces du ghetto ; la présente ensuite assise à même le sol des trois mètres carrés d'un quai de gare, pour la filmer enfin enfermée et entassée dans le wagon surchargé d'un convoi de la mort. Le propos est clair : cette progressive mise à mort se fait par une privation d'espace, c'est-à-dire de la première des libertés. De même, le destin de Szpilman, qui échappe à la déportation, devient errance d'une cache à l'autre, d'un abri à l'autre, et, surtout, claustration dans des lieux confinés, pendant des semaines et des mois.

Par ailleurs, cette sensation presque physique de claustrophobie que donne le film s'accompagne d'une disparition progressive de la présence de l'Autre – que ce soit celle de la famille, puis des amis et, enfin, des connaissances – jusqu'à la solitude absolue dans la ruine d'une maison détruite, au cœur d'une ville détruite, où, tel l'animal, l'on se terre, point d'aboutissement obligé d'un processus de déshumanisation des victimes parfaitement réussi par les bourreaux. La réduction de l'espace extérieur se double donc d'une réduction spirituelle intérieure, d'un véritable enfermement en soi-même qui mutile la personne.

Toutes ces modifications se déroulent, à l'évidence, semaine après semaine, et, de même que l'espace se rétrécit comme peau de chagrin et que l'être humain se réduit à sa seule personne, le temps, lui, s'efface dans l'urgence de la survie. Très vite, le pianiste est obligé de se défaire de sa montre – geste symbolique – et le temps dans le film n'est plus mesuré que, hors champ, par le réalisateur qui inscrit régulièrement sur l'image les années qui passent, alors que, les événements, à l'écran, semblent se succéder dans la même continuité et une continuité qui nous semble souvent brève. Ce procédé qui consiste à opposer le temps objectif de l'horloge (les années qui s'égrènent) et le temps subjectif du personnage (l'impression que tout se déroule rapidement) provoque l'incrédulité du spectateur qui se demande comment pareille barbarie a pu ainsi perdurer aussi longtemps et renforce le sentiment d'horreur. Polanski va plus loin encore et pour mieux dire visuellement que le temps ne s'écoule plus, qu'il est devenu étale et que le temps est celui du malheur qui n'en finit plus de prolonger les souffrances, il supprime, dans le dernier quart du film, toute indication datée. Une façon toute cinématographique de montrer que la mesure du temps, pourtant si ancrée dans l'esprit humain depuis ses origines, n'a plus de sens : le règne de l'in-humain est désormais installé.

Il faut naturellement s'attarder sur la fin du film si riche de sens.

La séquence finale – après la libération de Varsovie par les troupes soviétiques – est identique à la séquence initiale qui donnait à voir Szpilman jouer du piano dans un studio de la radio polonaise.

Cette reprise peut être interprétée comme la fermeture d'une (trop longue) parenthèse ouverte au début du film ; la guerre serait alors considérée – malgré toute son horreur dénoncée par le film – comme épisodique et récurrente et l'on assisterait à l'éternel recommencement de la vie sur la mort, du quotidien sur l'exceptionnel, du normal sur l'anormal. On peut y voir aussi la célébration d'un instinct de vie plus fort que la folie homicide. Ou encore penser que la victime survit à son bourreau. Surtout, on peut imaginer que pour Polanski le temps qui passe et les horreurs de la guerre ne peuvent changer ce que nous sommes profondément. Et si l'on se réfère à la séquence du film qui est représentée sur la jaquette du DVD, il apparaît que l'Art – ce qui exprime le mieux notre humanité – l'emporte toujours sur la Barbarie (la main de Szpilman et celle de l'officier nazi sont symboliquement posées sur le même piano ainsi que la casquette, insigne de guerre).

Entre-temps, le cauchemar a traversé l'Europe, l'a dévastée, l'a vidée de quelques cinquante millions d'habitants et l'a plongée dans un déclin durable.

Grâce à Le Pianiste, Polanski renoue avec ses meilleures œuvres en nous proposant une superbe méditation sur les conséquences de la folie de hommes, dans laquelle ne transparaît nulle haine (Cf. l'épisode évoqué ci-dessus) mais une profonde croyance en ce que l'homme a de plus élevé, et la certitude lucide que la Barbarie et le Sublime coexistent en lui.

Polanski renoue avec ses meilleures œuvres en nous proposant une superbe méditation sur les conséquences de la folie de hommes, dans laquelle ne transparaît nulle haine (Cf. l'épisode évoqué ci-dessus) mais une profonde croyance en ce que l'homme a de plus élevé, et la certitude lucide que la Barbarie et le Sublime coexistent en lui.

J'ai regardé le pianiste en cours. J'adore ce film : il m'a vraiment ému, et j'ai de la rage en fond de moi.

Je suis d'accord ce film fait réfléchir, et moi ce qui m'a le plus marqué( j'ai vu ce film il y a 2 ans environ)c'est le début du film; les juifs Polonais ne savaient pas exactement ce qui leur arriverait et on voit qu'ils se posent des questions, on a vraiment l'impression d'être avec eux.

Difficile d'écrire quelque chose d'aussi bien pensé que l'a fait, il y a déjà plus de quinze ans, l'hélas disparu Gaulhenrix. Mais essayer peut-être de donner un autre regard…

J'ai attendu bien longtemps pour découvrir Le pianiste dont on me disait pourtant beaucoup de bien, sans doute par lassitude des récits inspirés par la Deuxième guerre mondiale, dont il me semble qu’aucune soirée télévisée n'est dépourvue. J'avais tort et en regardant le film je n'étais pas loin de lui donner encore une meilleure note, ce que j'aurais fait si je n'avais trouvé la fin trop romanesque. La méprise des soldats polonais après la libération de Varsovie qui tirent sur le malheureux Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody)

dont on me disait pourtant beaucoup de bien, sans doute par lassitude des récits inspirés par la Deuxième guerre mondiale, dont il me semble qu’aucune soirée télévisée n'est dépourvue. J'avais tort et en regardant le film je n'étais pas loin de lui donner encore une meilleure note, ce que j'aurais fait si je n'avais trouvé la fin trop romanesque. La méprise des soldats polonais après la libération de Varsovie qui tirent sur le malheureux Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody) parce qu'il est revêtu de la capote que lui a donnée le capitaine Hosenfeld (Thomas Kretschmann)

parce qu'il est revêtu de la capote que lui a donnée le capitaine Hosenfeld (Thomas Kretschmann) m'a paru téléphonée et ridicule. Et les recherches sur le sort de ce malheureux officier m'ont semblé donner inutilement satisfaction à un goût, souvent éclatant, pour les belles histoires.

J'ai donc été bien surpris lorsque j'ai appris que ce qui est raconté par Roman Polanski

m'a paru téléphonée et ridicule. Et les recherches sur le sort de ce malheureux officier m'ont semblé donner inutilement satisfaction à un goût, souvent éclatant, pour les belles histoires.

J'ai donc été bien surpris lorsque j'ai appris que ce qui est raconté par Roman Polanski (qui, quoi qu'on en dise, et avec des tas de sautes de tension, est un des plus grands cinéastes contemporains), que c'est donc véridique et adapté, assez fidèlement paraît-il, du récit Une ville meurt écrit juste après la guerre par l'artiste, seul survivant de sa famille massacrée à Treblinka. Récit au demeurant censuré par le pouvoir communiste et publié intégralement en 2000 seulement. Mais la réalité dépasse la fiction, on le sait depuis longtemps.

Ce qui est sans doute le meilleur, dans le film, c'est, effectivement, le glissement graduel inéluctable vers un enfer dont on ne peut pas se sortir, un cauchemar dont on ne se réveille pas. Cette famille juive aisée et cultivée qui pleure presque de joie lors du déclenchement du conflit et de l'entrée en guerre de la France et de la Grande-Bretagne, puis qui descend, statufiée, sidérée, impuissante, incrédule, toutes les marches vers la cave des horreurs est formidablement crédible, attachante, pitoyable.

(qui, quoi qu'on en dise, et avec des tas de sautes de tension, est un des plus grands cinéastes contemporains), que c'est donc véridique et adapté, assez fidèlement paraît-il, du récit Une ville meurt écrit juste après la guerre par l'artiste, seul survivant de sa famille massacrée à Treblinka. Récit au demeurant censuré par le pouvoir communiste et publié intégralement en 2000 seulement. Mais la réalité dépasse la fiction, on le sait depuis longtemps.

Ce qui est sans doute le meilleur, dans le film, c'est, effectivement, le glissement graduel inéluctable vers un enfer dont on ne peut pas se sortir, un cauchemar dont on ne se réveille pas. Cette famille juive aisée et cultivée qui pleure presque de joie lors du déclenchement du conflit et de l'entrée en guerre de la France et de la Grande-Bretagne, puis qui descend, statufiée, sidérée, impuissante, incrédule, toutes les marches vers la cave des horreurs est formidablement crédible, attachante, pitoyable.

Le spectateur d'aujourd'hui, qui a vu toutes les horreurs de l'Holocauste et que rien – hélas ! – n'étonne, pas davantage les abat-jours en peau humaine que les cadavres desséchés enfouis dans des trous à la pelleteuse aurait presque tendance à tenir les abominations des camps de la mort pour commises par des extra-terrestres. D'une certaine façon il prend conscience de façon plus immédiate de l'entreprise diabolique du nazisme avec les offenses enjointes aux malheureux. Et, peut-être de façon encore pire, avec les humiliations que s'infligent eux-mêmes les victimes. Une des images qui m'a le plus frappé, c'est celle du vieillard affamé qui tente de s'emparer sans vraiment y parvenir de l'écuelle d'une de ses compagnes de misère et qui, l'écuelle renversée, lape à même le sol la bouillie répandue. On a rarement vu d'aussi près l'abjection à quoi on peut pousser la pauvre Humanité, ce qu'elle est capable de supporter pour survivre.

Il n'y a rien d'héroïque, dans Le pianiste ; il y a de braves gens intelligents, cultivés, bien élevés qui sont plongés par la malignité des Temps dans la géhenne et qui s'en sortent, ou ne s'en sortent pas, comme ils peuvent. Et il y a des héros ordinaires, qui mettent leur vie en jeu pour la dignité de l'âme humaine. Merveilleuses solidarités et merveilleux courages de tous ces gens qui, simplement, sauvegardent la créance humaine, la liberté de l'Homme intérieur (Charrette). J'aurais aimé, d'ailleurs, que Polanski

; il y a de braves gens intelligents, cultivés, bien élevés qui sont plongés par la malignité des Temps dans la géhenne et qui s'en sortent, ou ne s'en sortent pas, comme ils peuvent. Et il y a des héros ordinaires, qui mettent leur vie en jeu pour la dignité de l'âme humaine. Merveilleuses solidarités et merveilleux courages de tous ces gens qui, simplement, sauvegardent la créance humaine, la liberté de l'Homme intérieur (Charrette). J'aurais aimé, d'ailleurs, que Polanski donnât un peu plus d'indications sur le capitaine Hosenfeld, qui, après avoir sauvé bien d'autres vies humaines, a reçu le titre de Juste parmi les nations. Abusé par le national-socialisme à ses débuts, ce catholique exigeant est un peu trop facilement évacué du film comme s'il n'avait été qu'un mélomane.

donnât un peu plus d'indications sur le capitaine Hosenfeld, qui, après avoir sauvé bien d'autres vies humaines, a reçu le titre de Juste parmi les nations. Abusé par le national-socialisme à ses débuts, ce catholique exigeant est un peu trop facilement évacué du film comme s'il n'avait été qu'un mélomane.Page générée en 0.0060 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter