dont je me propose de vous entretenir, on ne voyait dans les salles que Michel Strogoff

dont je me propose de vous entretenir, on ne voyait dans les salles que Michel Strogoff de Carmine Gallone,

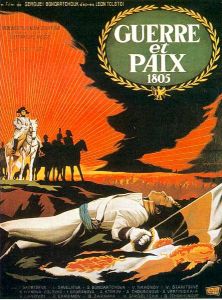

de Carmine Gallone, que Guerre et Paix,

que Guerre et Paix, de King Vidor,

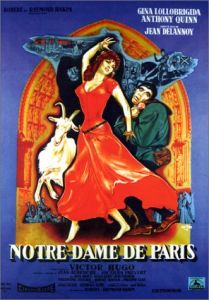

de King Vidor, que Notre-Dame de Paris

que Notre-Dame de Paris de Jean Delannoy,

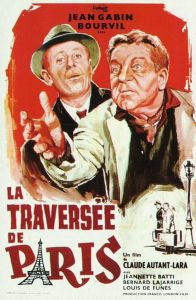

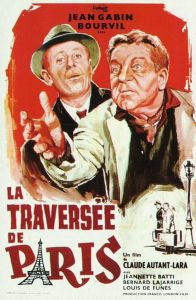

de Jean Delannoy, que La Traversée de Paris

que La Traversée de Paris de Claude Autant-Lara,

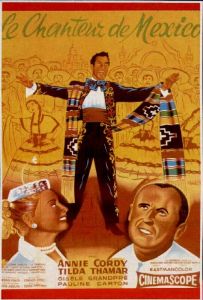

de Claude Autant-Lara, que Le Chanteur de Mexico

que Le Chanteur de Mexico de Richard Pottier,

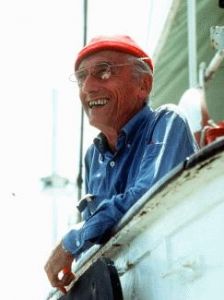

de Richard Pottier, que Le monde du silence

que Le monde du silence de Jacques-Yves Cousteau,

de Jacques-Yves Cousteau, que La Fureur de vivre

que La Fureur de vivre de Nicholas Ray

de Nicholas Ray que Trapèze

que Trapèze de Carol Reed,

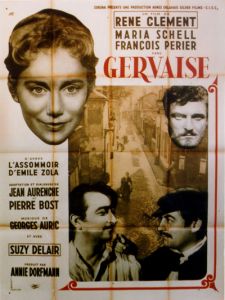

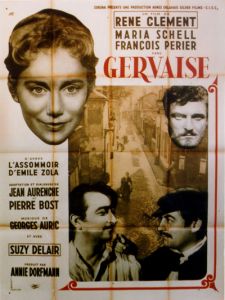

de Carol Reed, que Gervaise

que Gervaise de René Clément

de René Clément … Quelques grands films, quelques films très remarquables.

… Quelques grands films, quelques films très remarquables.

Mais la grande masse des sorties était constituée (consultez donc, s'il vous en tombe en mains, un quotidien de l'époque et regardez la liste des films à l'écran : vous y verrez beaucoup plus de Baratin que de Traversée de Paris

que de Traversée de Paris ou de Gervaise)

ou de Gervaise) de trucs qui coûtaient très peu, étaient tournés n'importe comment, employaient des acteurs de sixième rang et sortaient dans les salles des arrondissements les plus périphériques qui se puissent.

de trucs qui coûtaient très peu, étaient tournés n'importe comment, employaient des acteurs de sixième rang et sortaient dans les salles des arrondissements les plus périphériques qui se puissent.

qu'on voit assez peu et qui a tant et tant tourné qu'on s'étonnerait de ne pas voir dans cette daube, à part Pauline Carton

qu'on voit assez peu et qui a tant et tant tourné qu'on s'étonnerait de ne pas voir dans cette daube, à part Pauline Carton qui fait une pige minimale, à part Anne-Marie Carrière, qui n'était pas une mauvaise chansonnière, on ne connaît personne ou presque : Ginette Baudin,

qui fait une pige minimale, à part Anne-Marie Carrière, qui n'était pas une mauvaise chansonnière, on ne connaît personne ou presque : Ginette Baudin, Caroline Cler, Gisèle Fréry, ça vous dit quelque chose ? Bien sûr il y a la belle Sylvia Lopez, femme de Francis Lopez, morte à 26 ans d'une leucémie foudroyante, qui aurait pu connaître, plastiquement parlant quelques bonheurs de cinéma ; il y a Micheline Luccioni

Caroline Cler, Gisèle Fréry, ça vous dit quelque chose ? Bien sûr il y a la belle Sylvia Lopez, femme de Francis Lopez, morte à 26 ans d'une leucémie foudroyante, qui aurait pu connaître, plastiquement parlant quelques bonheurs de cinéma ; il y a Micheline Luccioni qui a laissé des traces sulfureuses de femme libre et quelquefois nymphomane.

Mais cela écrit que dire ? Le beau garçon de service, François, interprété par Jacques Harden qui n'a pas laissé de traces. Surtout le pilier du film, sur qui s'est construit sa (toute petite) notoriété, c'est Roger Nicolas. Histrion qui a connu un succès parisien assez modeste, ce chansonnier volubile était surtout connu par son Écoute ! Écoute ! qu'il lançait en modulant bizarrement sa voix et par la faconde, le brio, le débit de mitrailleuse qu'il mettait au service de sa profession de camelot des rues.

qui a laissé des traces sulfureuses de femme libre et quelquefois nymphomane.

Mais cela écrit que dire ? Le beau garçon de service, François, interprété par Jacques Harden qui n'a pas laissé de traces. Surtout le pilier du film, sur qui s'est construit sa (toute petite) notoriété, c'est Roger Nicolas. Histrion qui a connu un succès parisien assez modeste, ce chansonnier volubile était surtout connu par son Écoute ! Écoute ! qu'il lançait en modulant bizarrement sa voix et par la faconde, le brio, le débit de mitrailleuse qu'il mettait au service de sa profession de camelot des rues.

Ça commence à Montmartre où Roger et son ami, artiste peintre François (Jacques Harden) fréquentent la blanchisserie de Mme Adelaïde (Anne-Marie Carrière) ; ses employées sont toutes folles amoureuses du beau François, la patronne réservant sa vertu pour Roger. Les deux hommes totalement purotins imaginent pouvoir aller exploiter un filon de pétrole qui pourrait surgir sur la Côte d'Azur.

Je renonce à conter plus loin, tant c'est bête. Qu'on sache seulement qu'après dix péripéties assez ennuyeuses, tout se déroule au mieux ; on s'embrasse et on se marie à qui mieux mieux : c'est-y pas merveilleux la vie ?

Mais si c'est ça, c'est souvent bien bête !

Page générée en 0.0025 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter