Désigné un temps (en 1958), par une coterie de critiques Meilleur film de tous les temps, Le cuirassé Potemkine, qui date de 1925, impressionne encore par la grandeur lyrique de la mise en scène, le souffle des scènes de foule, le sens extraordinaire qu'avait Eisenstein

qui date de 1925, impressionne encore par la grandeur lyrique de la mise en scène, le souffle des scènes de foule, le sens extraordinaire qu'avait Eisenstein de composer des images à la géométrie compliquée (quelques merveilles comme, par exemple, les plans initiaux sur les hamacs des matelots qui s'entrecroisent dans les soutes du navire).

de composer des images à la géométrie compliquée (quelques merveilles comme, par exemple, les plans initiaux sur les hamacs des matelots qui s'entrecroisent dans les soutes du navire).

Des esprits chagrins peuvent aujourd'hui tordre le nez devant ce qui est une œuvre de propagande engagée, presque avouée même (ainsi le visage de la dépouille mortelle du valeureux Vakulinchuk (Aleksandr Antonov), le chef de la mutinerie, ressemble-t-il très fort à celui de Staline : c'est presque un message subliminal). C'est souvent le sort des films qui se mettent au service d'une cause, si dévoyée qu'elle est et si talentueux qu'ils sont et qui ne peuvent que pâtir ensuite de la désaffection et du désaveu qui la frappent. Et je crains qu'on attende encore bien longtemps l'édition des films de Leni Riefenstahl, même ceux simplement consacrés aux exploits olympiques de Berlin 1936.

même ceux simplement consacrés aux exploits olympiques de Berlin 1936.

est sans doute ce qui se fait de mieux dans le cadre du cinéma muet. Muet, et cependant sonorisé, doit-on ajouter, et le DVD est plutôt bien édité, proposant trois musiques d'accompagnement différentes (j'ai choisi celle de Chostakovitch

est sans doute ce qui se fait de mieux dans le cadre du cinéma muet. Muet, et cependant sonorisé, doit-on ajouter, et le DVD est plutôt bien édité, proposant trois musiques d'accompagnement différentes (j'ai choisi celle de Chostakovitch ; il serait sûrement intéressant de refaire l'expérience avec les deux autres compositions). L'ennui, lorsqu'on se heurte à ce qui apparaît comme un chef-d’œuvre de l'histoire du cinéma, c'est qu'on risque de l'embaumer dans la révérence paralysée et qu'on peut bien difficilement se détacher du sentiment de respect un peu confit qu'on se doit d'éprouver. On regarde donc sans oser trop se dire que ça manque un peu de dialogues, que l'exaltation révolutionnaire est un peu théâtralisée, et qu'un film sans personnages principaux, sans histoires individuelles et sans fil directeur clair, c'est tout de même un peu ennuyeux.

; il serait sûrement intéressant de refaire l'expérience avec les deux autres compositions). L'ennui, lorsqu'on se heurte à ce qui apparaît comme un chef-d’œuvre de l'histoire du cinéma, c'est qu'on risque de l'embaumer dans la révérence paralysée et qu'on peut bien difficilement se détacher du sentiment de respect un peu confit qu'on se doit d'éprouver. On regarde donc sans oser trop se dire que ça manque un peu de dialogues, que l'exaltation révolutionnaire est un peu théâtralisée, et qu'un film sans personnages principaux, sans histoires individuelles et sans fil directeur clair, c'est tout de même un peu ennuyeux.

Dit ainsi, c'est un peu rebutant, j'en conviens. Je ne suis pas certain que le cinéma muet soit aujourd'hui bien regardable, si ce n'est à titre de témoignage historique et pour ceux qui ont envie de découvrir les premiers éléments d'une grammaire de l'écran qui s'ébauchait et allait devenir l'art majeur des décennies suivantes.

« C'est souvent le sort des films qui se mettent au service d'une cause, si dévoyée qu'elle est et si talentueux qu'ils sont et qui ne peuvent que pâtir ensuite de la désaffection et du désaveu qui la frappent. »

J'ose espérer pour ma part qu'il n'y a nul besoin d'attendre qu'une cause ou une autre soit frappée de désaveu pour dénoncer vivement la mise au service d'une cause du récit, ou la mise en coupe réglée des histoires que les hommes se racontent (H. Arendt) par des objectifs idéologiques ou obéissant au programme d'un parti politique (mise en service ou mise en coupe qui n'est pas inexorable même dans le cas du marxisme, comme plusieurs exemples italiens en attestent (*).

Ce qu'il faut ajouter ici, c'est que les événements historiques présentés dans Potemkin sont complètement falsifiés et contrefaits pour les besoins de la cause en question : ce n'est pas du tout ainsi que les choses se sont passé lors de ce soulèvement. (Je crois me rappeler au moins une source a ce sujet, Martin Malia, Comprendre la révolution russe.) C'est d'ailleurs une des ressemblances de mentalité entre cinéma américain et soviétique: «Si la réalité est moins belle (ou différente de ?) la légende, choisis la légende», prônait John Ford. C'est ce qu'Eisenstein a fait ici, semble-t-il.

a fait ici, semble-t-il.

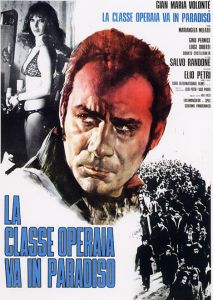

(*) Exemple étonnant, Elio Petri, qui lui n'était pas seulement de gauche mais d'extrême-gauche, à l'époque de son film La Classe ouvrière va au paradis : «Mon but est de semer non des certitudes mais le doute.» Ce qui fut fait !

: «Mon but est de semer non des certitudes mais le doute.» Ce qui fut fait !

Il y a eu, en France, aux lendemains de la Libération, une querelle fort intéressante sur la notion d'engagement, en Littérature. D'un côté (pour être sommaire), Sartre et ses thuriféraires ; de l'autre les Hussards (c'est-à-dire Antoine Blondin, Roger Nimier,

et ses thuriféraires ; de l'autre les Hussards (c'est-à-dire Antoine Blondin, Roger Nimier, Michel Déon, etc.). Pour le premier, l'Art devait être au service dune Cause (avec un C majuscule) ; pour les autres, l’œuvre d'art n'est absolument pas soumise aux principes qui régissent la morale ou la vie sociale.

Michel Déon, etc.). Pour le premier, l'Art devait être au service dune Cause (avec un C majuscule) ; pour les autres, l’œuvre d'art n'est absolument pas soumise aux principes qui régissent la morale ou la vie sociale.

Cela étant, et même si je partage naturellement votre avis, Arca, j'ai une certaine tendresse goguenarde pour le film de propagande, qu'il soit naïf acte de foi, comme bon nombre de films gauchistes des années qui ont suivi 68, ou travail plein de roublardise. Le talent d'Eisenstein ne disparaît pas plus avec Potemkine

ne disparaît pas plus avec Potemkine que celui de Renoir

que celui de Renoir avec La vie est à nous.

avec La vie est à nous.

Mais naturellement l'essentiel pour le spectateur est de garder la distance.

Page générée en 0.0047 s. - 5 requêtes effectuées

Si vous souhaitez compléter ou corriger cette page, vous pouvez nous contacter